[内容摘要]:以贵霜钱币为代表的贵霜艺术同汉画像为代表的汉代艺术具有宗教美术上的重要联系。贵霜帝国钱币正面是国王像,背面是希腊、印度、伊朗不同宗教的众神像,反映了贵霜人的信仰与艺术。随着丝绸之路繁荣,贵霜胡人大量入华,贵霜钱币之艺术母题也随之进入中国,为汉画像带来了新风。从贵霜钱币上众多神祇像与汉画像关联的五个案例可知,贵霜钱币图像为汉画像艺术提供了丰富的养分,对汉代佛教与早期道教美术有一定的影响。东汉入华的贵霜胡僧是这一影响的主要传播者。

[关键词]:贵霜;汉代;钱币;汉画像石;宗教美术

在世界艺术史的视野中,贵霜钱币所代表的“印度-希腊”艺术,在研究古中亚艺术和早期中外艺术交流中占有重要的位置,尤其它承载了贵霜帝国多神的宗教信仰,使我们得以目睹贵霜神祇的真容。可惜的是,国内研究者至今对其尚缺乏深入细致的专题研究。这一内容尚未引起汉代史学与艺术史研究者的足够关注,仅在涉及中外艺术交流与佛教初传华夏等问题的时候,一些学者才略有提及,尚未形成系统的研究脉络。

贵霜帝国是同东汉、罗马、安息帝国并列的世界四大帝国之一,在世界文明史中占有重要地位;作为同中国毗邻的西域大国,汉文文献对其多有记载,使得我们能够以汉代人的视野去审视西部强邻的隐晦历史。本文是从宗教美术的视野对贵霜钱币为代表的贵霜艺术同汉画像为代表的汉代艺术的比较研究,一方面,希望学术界将对汉画像的研究置于全球视野加以重新审视;另一方面,希望通过对贵霜钱币和汉画像宗教美术的关联研究,深入理解佛教美术的早期本土化进程,填补同类研究的空白。

一、学术脉络回顾

早期美术史家虽然关注了“印度-希腊”艺术同汉代艺术的关系,但研究的大都比较宽泛,未审视贵霜钱币图像细节及其宗教信仰。例如,林风眠认为,汉画技法简单粗拙,“希腊的艺术输入印度,形成希腊印度化的艺术,再由印度输入中国。”[1]傅抱石则盛赞汉之“愈臻优美”,提出了汉代艺术的三期说,[2]进而认为一些汉代器物造型、织物图样也受到了西方的影响。深受德国西方艺术史学传统影响的滕固,从霍去病墓石迹、东汉的翼兽、南阳画像石野兽图像、神道石柱等几个个案出发,从中外文化交流的视角说明汉代美术对外来文化的引入。[3]

学者们正式将贵霜钱币图像引入汉代艺术研究,是20世纪90年代以后的事情。台湾中研院邢义田在对汉画像中胡人形象的研究中指出,“在贵霜及贵霜建立王朝以前中亚的钱币上有许多统治者的肖像或骑马像。这些人物装束上的一大特色就是身穿和上述石刻人物同式的衣服,头上戴着尖顶帽”,[4]并将尖顶帽细分成“帽后有二飘带”的人像,称一例贵霜铜币中的骑马人像“上刻画的帽形十分明晰。而有这样戴飘带尖帽人物的钱币可以上推到贵霜入主印度的早期”[5]。

北京大学林梅村在论述汉元帝渭陵发现的仙人骑马玉雕时指出其与贵霜迦腻色伽钱币背面带有大夏文铭文Lrooaspo的骑马人物的关联,他是波斯神话中掌管动物健康的守护神,意为“健康的杜马”。[6]另,林梅村对1959年尼雅遗址出土的印花棉布上的袒胸、手持丰饶角的女神像进行解读,将其同贵霜钱币上的吉祥天女进行比较,认为“两者可能根据同一题材创作了这个模式的女神像”[7]。李凇在研究西王母图像时,将贵霜金币国王头上的火焰纹与四川和沂南的西王母图像对比,认为(火焰肩佛像)与“中国的西王母简式翼相比较,两者形式非常接近。”[8]这些研究注意到了贵霜钱币中佛教与火祆教、印度教内容的区别,及其同中国早期佛、道神祇图像的关联,为后续的研究奠定了基础。

浙江大学的缪哲从方法论上将西方钱币同汉代艺术构建起关联,指出了汉代外来母题研究的四个原则,其中之一是“与汉代的雷同、或貌如弟兄的外来母题,不宜仅见于纪念碑性的‘大件’(如罗马神庙等),还应见于可移动、可贸易、可交流的商品,如钱币,地毯,金属器等”[9],其论文“将广泛征引西方的钱币为证据。因它是最易流动,也最易发生影响的一种载体”[10]。但其在希腊、罗马和大夏钱币上着力颇深,贵霜钱币涉及并不多。

美国学者麦伊莲·M.丽艾(Marylin Martin Rhie)在对连云港孔望山摩崖石刻上的胡人和佛陀图像进行解读时,将其与贵霜钱币上的贵霜王像与佛像进行了比较,她指出被定为胡人像的X74、X75、X81,同著名的贵霜“佛陀”铭文金币和“释迦牟尼佛陀”铭文铜币正面的迦腻色伽一世肖像有密切关联,而X71就是贵霜钱币上的佛陀立像,颇具新意。[11]

总的来说,目前学术界已经注意到贵霜钱币与汉画像的图像联系及其背后隐藏的宗教意义,试图对其进行对比研究,但材料比较零碎,缺乏全局意识。在前人的基础上,本文拟对汉画像同贵霜钱币图像的艺术与宗教关联做一系统梳理,并完善其发生关联的方式与成因。

二、图像志个案对比

汉画像与贵霜钱币这两种看似相距千里的艺术究竟如何产生关联,是一个非常严肃的话题。滕固指出,这种时空差距很遥远的类比并不可靠,“即使有渊源的关联,而其间层次和细节又何若?这都是应该要考虑到的。学问所贵乎平实,在证物未充分以前,急于要找寻联带关系(Zusammenhang),亦过为当。”[12]这段话可以作为研究两者关系的基本论调。在这一命题中,宗教同艺术互为表里,共同表现为不同形式的宗教美术。

范晔在《后汉书·西域传》中较为详细地记录了贵霜王朝的崛起及其早期王位的更迭和势力范围。其主要依据为东汉将军、西域都护班勇在公元125年前后呈给汉庭的报告:

初,月氏为匈奴所灭,遂迁于大夏,分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密,凡五部翖侯。后百余岁,贵霜翖侯丘就却攻灭四翖侯,自立为王,国号贵霜(王)。侵安息,取高附地。又灭濮达、罽宾,悉有其国。丘就却年八十余死,子阎膏珍代为王。复灭天竺,置将一人监领之。月氏自此之后,最为富盛,诸国称之皆曰贵霜王。汉本其故号,言大月氏云。[13]

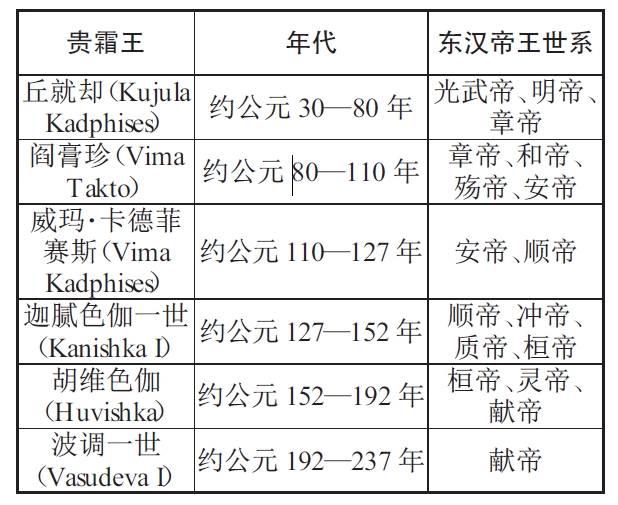

从时间上出发,前几位贵霜王在位时间几乎与东汉同时。贵霜王丘就却(Kujula Kadphises)、阎膏珍(Vima Takto)(一说Vima Kadphises)[14]、迦腻色伽一世(Kanishka I)、胡维色伽(Huvishka)、波调一世(Vasudeva I)的统治年代虽然尚有争议,但基本相当于东汉时期(表1)。尤其在迦腻色伽统治时,班勇已经退出西域,汉朝逐渐失去对西域的控制,汉代文献对贵霜帝国的信息缺失,只能从后世《高僧传》等文献中看到东汉后期佛教徒大量入华的记载。可以肯定的是,强大的贵霜帝国崛起,促进了其艺术和宗教的对外传播,其军事、经济力量的空前凝聚,使得佛教可以迅速从犍陀罗等地区经由陆上丝绸之路传至西域和中国内地,从而对中国艺术产生了弥久而深远的影响。

表1 东汉时期贵霜王朝诸王年表[15]

贵霜是中亚大国,国民的来源很复杂,是一个多种族、多宗教的国家。很多国王的宗教政策也很开明,同时默许佛教、印度教、火祆教等宗教的同时传播。因此,在希腊、罗马钱币打压钱币传统的影响下,贵霜钱币背后出现当时社会中流行的多种神祇形象以及神的大夏名称(铭文)。从信仰者的族属看,不仅仅有印度本土的神祇,也有大夏的希腊移民所信仰的希腊神和波斯神等。在东汉时期贵霜胡人入华的过程中,一些带有外来因素的神祇像也影响了中国艺术。

以往我们在论述贵霜钱币中的宗教图像时,往往仅对佛教艺术与中国的关联感兴趣,其实无法全面反映贵-汉宗教艺术交流的整体面貌。以下,拟从几例贵霜钱币中的典型图像出发,论述贵霜钱币中的多种神祇与汉画像之宗教艺术的关联。

(一)佛陀与弥勒

迦腻色伽金币与铜币上打制有最早的佛陀形象,这一点已经为学术界所公认。这些珍贵的钱币主要分为两种材质,金与铜。其中,金币面值有一第纳尔金币与四分之一第纳尔金币两种,铜币的面值有一德拉克马与四德拉克马两种。金币上的佛像均为立佛,而铜币上又增加了坐佛。其中,金币立佛的左侧一般标记有希腊文“佛陀”(BoΔΔo)铭文,而铜币立佛的四周标记有“释迦牟尼·佛陀”(Sakamono Boudo)的铭文。铜币上的坐佛,采用结跏趺坐的坐姿,大英博物馆中亚钱币专家乔·克里布(Joe Cribb)辨认出“弥勒”(Metrago Boudo)字样。[16]笔者从贵霜钱币资料中遴选了三幅图像清晰的贵霜钱币中的佛像,可以看出立佛与坐佛的图像志特征在不同材质与面值的贵霜钱币中的区别。

1-1 迦腻色伽金币 站立的佛陀 铭文Boddo 一第纳尔

1-2 迦腻色伽铜币 站立的佛陀 铭文Sakamono Boudo 四德拉克马

1-3 迦腻色伽铜币 结跏趺坐的弥勒 铭文Metrago Boudo 四德拉克马

图1 贵霜钱币中的佛像

首先关注立佛。金币(图1-1)与铜币(图1-2)上的立佛图像志特征几乎一致:正面站立,发髻高耸,五官模糊,左手握住袈裟的一角,右手向前伸出施无畏印,衣服主要表现为U字型衣纹,脚呈八字伸向左右。二者的区别仅在头光和身光的不同。金币上的立佛具有双圈头光和单圈身光,而铜币上的立佛则仅有单圈头光。金币上立佛的铭文位于左侧,而贵霜徽记位于右侧,铜币上中贵霜徽记位于左侧,而铭文由于长度原因围绕了整个钱币一圈。此外,由于黄金材质更易于保存,前者身上的褶皱和U字型衣纹保存得更加清晰。其实,这种姿势的立佛在贵霜王朝早期佛教艺术中极为常见。大英博物馆藏迦腻色伽时期的比马兰舍利盒中的佛像就是完全采用这一样式。佛的左右各有一位供养人,可能是梵天与帝释天,表现为“梵天劝请”的佛传故事。

贵霜铜币中结跏趺坐的佛像,由于铜质易磨损,保存较差,难以分辨(图1-3)。美国学者马萨·卡特这样描绘这一四德拉克马大铜币:“在该钱币的背面,有一个盘腿静坐在类似长椅的王座上的人物形象,穿着印度王服,佩戴缨络,左手执瓶,施无畏印。”[17]

2-1 麻浩一号崖墓中的浮雕坐佛

2-2 连云港孔望山摩崖石刻中的坐佛编号X77

2-3 连云港孔望山摩崖石刻中的立佛编号X2

2-4 莒南县文管所藏人物画像石

2-5 沂南汉墓八角立柱“童子”像

图2 汉画像中的坐佛和立佛

汉画像中的佛像,长期以来一直引起学者的关注。其中,四川为中心的西南地区汉墓中屡现结跏趺坐、施无畏印、U字型衣纹的坐佛,以乐山麻浩崖墓[18](图2-1)、柿子湾汉墓[19]和彭山崖墓[20]中的石刻佛像为代表。宿白通过对四川钱树和长江中下游部分器物上的佛像的研究,对这一视角进行了综合审视,指出了一条佛教传播之路。[21]其实,如果参照贵霜钱币,我们就发现这类坐佛的原型应该是贵霜铜币中的弥勒(Metrago Boudo),而并非佛陀。这类坐佛还出现在摇钱树和摇钱树座上。可惜在四川等西南地区,还没有立佛的发现。

除四川地区外,类似的坐佛还出现在苏北地区的连云港孔望山摩崖造像。近年新的调查表明,其中佛像有三例,即X2、X50和X77[22]。X77(图2-2)为坐像,X2(图2-3)与X50形象为站立,其主要特点是头顶有高肉髻,右手施无畏印,左手于胸前握住衣角。

从考古发现看,鲁南、苏北地区是除四川地区之外,汉画像中佛像出现的核心区域。山东临沂画像石中也有疑似佛像的人像,但并未引起学界的足够重视。莒南县文管所藏有一块莒南县板泉镇集下村出土的人物画像石[23],一高肉髻人物双手交叉于胸前,双脚呈外八字(图2-4)。从图形特征分析,除手势有讹误、缺乏项光外,基本符合贵霜钱币中立佛之图像志特点,可视为早期佛像在山东地区的变体。尤其是其高耸的肉髻与标志性的八字脚,在汉画像中几乎完全找不到本土来源。

除以上两例外,鲁南地区汉画像中的佛教图像以沂南汉墓八角立柱带头光的童子像最为著名(图2-5)。俞伟超认为其项光和身上服饰的细节,在汉代人物图像中未发现,仅在“佛、菩萨、飞天等身上才会出现”[24],具有佛像性质。笔者认为其为身下胡人手执莲花化生出的佛像。[25]

综上,汉画中的佛像以四川与鲁南、苏北两个区域为中心。四川地区汉画像中的佛像以坐佛为主,其图像特征如项光、无畏印、U字型衣纹比较明晰,可断为受贵霜王朝佛像艺术之直接影响,吸纳了贵霜铜币中的弥勒形象。而鲁南、苏北地区地处东部沿海地区,距离贵霜帝国更为遥远,佛像在本土化过程中承受了更大的误解。虽然这一地区的佛像种类比四川地区更丰富,同时流行立佛与坐佛,其图像志并非完全忠实于贵霜钱币之原貌,施无畏印、项光等典型特征消解,但仍然保存了基本特征,很可能是本地工匠对外来佛像样式的粗率仿制。连云港孔望山摩崖石刻中的佛像同贵霜钱币中的佛像相似度更高,可能贵霜胡人直接参与了石窟的设计与开凿。[26]《三国志·刘繇传》载,东汉晚期,下邳相笮融等人在徐州刺史部实施了“以铜为人,黄金涂身,衣以锦采。垂铜槃九重,下为重楼阁道,可容三千余人,悉课读佛经”[27]的崇佛活动。由是观之,笮融的门客中应有相当数量的贵霜胡人或胡僧,他们的活动为汉画像与孔望山摩崖石刻中的佛像与其贵霜来源之间构建起了一座交流的桥梁。

(二)胜利女神尼姬

3-1 胡维色伽金币背后的希腊女神Nike

3-2 米兰佛寺出土有翼天使壁画

3-3 武氏祠右室东壁上羽人

3-4 襄樊出土三国铜质有翼人像

3-5 樊城菜越M1三国墓陶楼上的有翼羽人像

图3 希腊女神Nike与中国的有翼天使

在迦腻色伽一世与胡维色伽金币背后的希腊神祇中,胜利女神尼姬(Nike)是十分特殊的一位。在希腊神话中,她是泰坦神帕拉斯(Pallas)和斯梯克斯(Styx)的女儿,曾协助宙斯战胜泰坦族,是在希腊化艺术中被广泛塑造的胜利女神。在贵霜钱币中,其图像志特点是有项光、肩生双翼的女神形象,一手拿带飘带的王冠,一手拿着象征胜利的权杖(图3-1)。

英国探险家斯坦因于1906-1907年在楼兰地区发现了著名的楼兰古城LA和LB,并根据出土简牍,将其时间定为4世纪左右。他在米兰古城附近的佛寺遗址中发现并揭取了精美的佛教壁画,其中有八幅“有翼天使”像,收录在1921年英国牛津出版社出版的《西域考古图记》中[28]。1988年,中国再次对米兰佛寺遗址进行了重新调查,并新发现了两幅“有冀天使”壁画。[29]两次考察共计发现十幅“有冀天使”像。

从图像志分析,有翼天使流露出高加索人种的特点,双目炯炯有神,身着圆领衫,肩部后面生出双翼,造型写实。发饰区别较大,米兰M.III遗址出土天使像主要为髡发,只有中央留有一小部分的卷发,有些还有一缕卷发悬于耳边。M.III遗址外侧南过道也有一例有翼天使,额前留有波浪形刘海(图3-2)[30]。斯坦因明显注意到了这些有翼人物同西方的关系:“这些有翼‘天使’半身像那充分张开的大眼睛上露出的愉快神色,微敛的小口和轻微内钩的鼻子所蕴涵的神态,有许多因素使我想起多年以前,在极远的西方收集到的那些精美的、具有地中海东部及爱琴海沿岸国家和岛屿中的居民相貌特征的头像。”[31]这一图像受到的明显的西方影响已为学术界所公认。

关于“有翼天使”的图像学来源,学术界流行有不同说法。主要有希腊爱神厄洛斯(Eros)说、早期基督教艺术说、佛教护法神“乾达婆”说等不同观点。[32]另有中国汉代画像石“羽人”演变说,汉画像中的羽人形象,确有带翼人物与之类似者。山东嘉祥著名的武氏祠右室东壁山墙上有一位羽人(图3-3),背披羽翼,可与西方有翼天使进行比较。而比较主流的观点是阎文儒提出的迦陵频伽说。[33]笔者认为,“厄洛斯”“羽人”“乾达婆”“迦陵频伽”说目前都存在争议。米兰壁画所属的楼兰地区位于塔里木盆地的东沿,是希腊化艺术的东部边界,长期受到贵霜文化的浸染。米兰佛寺的有翼人像,其来源应是贵霜帝国的有翼神像。而在这些有翼神像中,希腊神Nike无疑是非常重要的一位。

这种有翼人像的仿制品在其他地区也有发现,其艺术风格已汉化。如2008年湖北襄樊市内环西路考古发掘出一件铜翼人像(图3-4)[34],年代定为三国时期。又如陕西西安市红庙坡出土的铜翼人像,其年代被定为汉。前者刻画更为精细,且腋下有两个圆孔。孙机先将这件有翼童子像定为来自西域的佛教文化交流的文物。[35]此外,2008年湖北襄樊市樊城区菜越M1三国墓中出土的陶楼的门上贴塑(图3-5)[36]也发现有此类人像。罗世平教授指出,这种“犍陀罗式有翼天人的图像,明显带有佛教初传时期汉、印文化杂糅的特点”[37]。这类有翼人像同中国传统的羽人不同,或与胜利女神尼姬有着相同的图像学来源,值得进一步研究。

(三)丰饶女神阿道克狩

4-1 贵霜金币上的丰饶女神

4-2 尼雅遗址出土印花棉布女神像

图4 贵霜金币上的丰饶女神与印花棉布上的女神像

贵霜金币中有一位出现频率很高的女神,是来自伊朗的幸运女神阿道克狩(Ardochsho)。其图像志是一位贵族装扮的女像,双手捧着丰饶角,身旁左侧有希腊铭文“Ardoxsho”(图4-1)。她还有一个更显赫的名字“丰饶女神”。

1959年,考古工作者在新疆民丰县尼雅夫妻合葬墓里发现一块印着人像的蜡染白地蓝色印花棉布[38],上面刻画了一位带有项光的半裸女神像,手执丰饶角(图4-2)。一些学者一度认为此女神是佛教的菩萨,但清晰的丰饶角表明她的身份是贵霜钱币上的丰饶女神。[39]林梅村教授从墓葬的年代出发,认为与之相比,胡维色伽金币上的阿道克狩图像年代过早,而她与“笈多钱币的吉祥天女坐像最为接近”[40]。吉祥天女是印度教主神毗湿奴(Visnu)的妻子,是印度本土化的丰饶女神。后期著名的鬼子母诃利帝(Hariti)图像往往也手执丰饶角,或为这一图像的变体。

(四)战神韦勒斯拉纳

5-1 贵霜金币上的战神:韦勒斯拉纳

5-2 武斑祠画像中的子路

5-3 鲁南地区新出土画像石中的子路

5-4 山东微山两城画像石中的西王母

5-5 邹城东汉汉安元年祠堂画像石中的西王母使者

图5 贵霜金币上的战神韦勒斯拉纳与汉画像中的鸟冠人物

在一些迦腻色伽一世金币与胡维色伽金币的背面,有一位右手执长矛、左手握剑的武士,头上顶着一只鸟冠。人像左侧的希腊文铭文为 ,一般被认为是来自波斯的战神韦勒斯拉纳(ORLAGNO)(图5-1)。

,一般被认为是来自波斯的战神韦勒斯拉纳(ORLAGNO)(图5-1)。

值得注意的是这位战神头上的鸟冠。这种鸟是火祆教艺术中的Vareghna[41]鸟,来自火祆教经典《阿维斯陀》(Avesta)。北京大学王小甫教授指出:“Vareghna鸟是斗战神和灵光神共有的化身形象。专门的研究者认为,在东伊朗文化世界,斗战神和灵光神关系非常密切。在贵霜钱币上,斗战神用希腊字母写作Orlagno,该神祇被图示为戴着有翼冠饰——一个伊朗象征符号的特有母题,以此将其比作灵光神,即比作贵霜的光耀神(FARRO)。在这种象征符号背后,很可能就是《阿维斯塔》中有关Vareghna鸟是斗战神和灵光神二者化身的观念。而灵光神最典型的象征,就是著名的‘王者灵光’。”[42]这一鸟冠形象广泛出现在火祆教艺术中,在后期逐渐演变为中古时期寓华粟特人安伽墓、虞弘墓中的“祭司鸟神”。

无独有偶,汉画像中存在一些带鸟冠的人物形象,主要可以分为三类。其一,子路像。汉画中,子路人物形象采用鸟冠,在史书上有颇多记载。《史记·仲尼弟子列传》载:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚,陵暴孔子。”裴骃集解:“冠以雄鸡,佩以豭豚。二物皆勇。子路好勇,故冠带之。”[43]子路的形象在孔子弟子中独树一帜,图像志特征鲜明,易于辨认。傅惜华《山东汉画像石汇编》中录有武斑祠画像中的孔门弟子中,就有带有榜题的子路形象(图5-2)。在笔者收集的鲁南地区新发现的汉画像拓本中,也有这类鸟冠、仰面形象的子路(图5-3)。这一孔武有力的武士形象同伊朗战神韦勒斯拉纳形象具有高度的一致性,其中的渊源还有待研究。

山东汉画像中,鸟冠人物还可能是西王母。山东微山两城画像石中发现一例西王母与伏羲女娲同时出现的图像。西王母端坐在伏羲、女娲蛇身相交的十字穿环上。伏羲、女娲手执便面,身下各有一只鸟。西王母头顶一只鸟(图5-4)。此西王母虽然不见戴方胜,但身边却刻着“西王母”榜题。我们认为,西王母头上的这只鸟可能只是“碰巧”出现在西王母的头上,同另外两只鸟构成为西王母取食的三“青鸟”,而并非具有特定而广泛的图像学意义。火祆教艺术影响下的鸟冠人物大量出现隋唐时期,如开元六年(公元718年)李贞墓出土彩绘武官俑[44]。这类鸟冠受到信奉火祆教的突厥与粟特艺术的影响,同贵霜波斯战神韦勒斯拉纳的鸟冠形象同源。但汉画中的鸟冠同上述图像的关系我们还不得而知。

无独有偶,2013年4月,山东省邹城市北龙河村南发现北宋时期石室墓四座,经抢救性发掘,经清理共出土汉代画像石5块,其中在1号墓发现带有东汉汉安元年祠堂题记的画像石。此画像石的右端,也有一鸟冠女性人物(图5-5)。胡新立指出:“题记右侧人物冠上的鸟形饰,表现为长喙、长尾、收翅、圆目,呈伏卧状……图像的奇异之处是不戴方胜,却换上一只卧伏的鸟……这位头顶卧鸟的人物是否与西王母有关?或是受其派遣的使者,前来迎接、引导祠主升仙?尚待研究。”[45]笔者认为,这一鸟冠人物为“青鸟”的人格化形象。

综上三种鸟冠人物的身份,只有子路形象同贵霜钱币上的战神韦勒斯拉纳形象类似,即通过鸟冠来表现带冠者孔武有力的特征。其他两种身份或仅是巧合。其中是否存在单向或双向的影响,是中外艺术交流的一段公案,可另辟专文探究。

(五)智慧之神玛诺巴格

6-1 贵霜金币上的智慧神玛诺巴格

6-2 滕州汉画像西王母残石

图6 贵霜金币上的智慧神玛诺巴格与汉画像中的偶像式西王母形象

胡维色伽金币中,有一位独特的神祇,是来自伊朗的智慧之神玛诺巴格(Manaobago)。这一神祇不见其他国王的钱币,仅见于胡维色伽金币中。其图像志特征是玛诺巴格端坐在长脚椅上,面朝右侧,肩上生出明显的焰肩,手执带飘带的王冠(图6-1)。焰肩特点在阿富汗哈达地区的犍陀罗“水火变”母题的佛像上有所表现。

早期贵霜钱币中的坐姿神祇形象并不多,汉画中的“偶像式”西王母图像与之类似。宿白先生曾经比较过西王母与佛像的关系,他说:“西王母传处西荒崑陵之阙,与西域胡人居处相接,钱树所奉的西王母转易为佛像。或与当时奉佛的胡人有某种联系”。[46]同东汉后期的“偶像式”西王母图像相对比,贵霜钱币上的神像的一些特征与之接近。玛诺巴格采用双脚自然下垂的“倚坐”姿势。以山东滕州新发现的一块汉画像残石为例,“偶像式”的西王母坐在汉代流行的四脚方榻上,肩生类似的火焰纹(图6-2),从细节上,可以看到偶像式西王母形象对玛诺巴格形象的一些借鉴,虽然这种交流的依据可能仅仅是图像志上的相似,但若干元素的高度一致,值得注意。这种外来的艺术表现随着佛教艺术一道进入中国,并被吸收到汉代西王母画像中,成为本土样式。[47]

三、“贵-汉”宗教美术交流的载体

从本质上说,贵霜艺术是多种文化复合的产物,包含从亚历山大帝国、塞琉古王朝乃至大夏遗留下来的希腊文化,有大月氏、斯基泰人带来的欧亚大陆草原文化,有中亚本土的吐火罗文化,有来自西亚的波斯文化,更有来自南亚次大陆的印度文化。而一个独立的、强大的贵霜王朝的建立,使得这些平日松散的、相对独立的文化统一成强势的贵霜文化,在帝国的各个区域推行,进而影响到塔里木盆地周边的西域诸国,并经陆上丝绸之路进入中国。贵霜钱币上的国王像与众神像,从本质上说是这些不同文化因素在贵霜王朝国家神庙中的忠实反映,其广泛流传的图像志,昭示着这些神祇并行不悖的为广大民众所接受。虽然不同的国王对不同的神祇有特殊的钟爱和自我选择,但从早期几位贵霜王的钱币来看,我们可以发现很多贵霜艺术因子随佛教一齐东渐的脚步,对汉代宗教艺术产生了一定的影响。

“理解宗教图像需要更多地关注其原初功能,即佛教图像在信仰的传播过程中所发挥的作用”[48],以贵霜钱币为代表的贵霜王朝宗教美术的原初功能,主要有宣誓国家宗教与对外传播两个作用,其对外传播功能主要由人员和物资的流动所承担。大量进入中国的贵霜胡人、胡僧是“贵-汉”宗教美术传播的主力军。

《高僧传》载,“支楼迦谶,亦直云支谶,本月支人。……汉灵帝时游于雒阳,以光和中平之间,传译梵文,……后不知所终”“又有沙门支曜、康巨、康孟详等,并以汉灵献之间,有慧学之誉,驰于京雒”。[49]梁僧祐《出三藏记集》卷13《支谦传》云:“支谦,字恭明,一名越,大月支人也。祖父法度,以汉灵帝世,率国人数百归化,拜率善中郎将。”[50]这些著名的早期支姓胡人一般都来自大月氏(贵霜),以洛阳作为主要活动区域。中国国家博物馆藏有一块东汉时期的带有佉卢文铭文的井栏残石,1924年采集于河南洛阳,上面有佉卢文佛教内容的题记,记载了东汉灵帝年间(168-189年)贵霜大月氏人留寓洛阳的史迹。林梅村提到贵霜帝国发生内乱,致使东汉中期发生过一次大月氏人大规模东归迁徙的活动。[51]二世纪中叶汉朝势力退出西域后,贵霜王朝势力还一度渗透到了和田。于阗国曾打制有仿照贵霜样式的钱币,其中,小马钱的一面印有一圈佉卢文,中央是一枚小马的形象,另一面则是汉文“六铢钱”,是汉文化与贵霜文化冲突与交融的产物。

徐州地区也是汉代重要的贵霜人活动中心与佛教中心。早在东汉初年楚王刘英在位之时(41-71年),徐州地区就建成了中国最早的“浮屠之仁祠”。虽然刘英自杀国除,但刘英建立的僧团组织很可能延续了下来,并在汉末有所发展。[52]公元191年,丹阳人笮融在徐州再次建造了佛教寺院,营造金铜佛像,并为普通百姓提供福利服务、治疗疾病等,其身边应围绕着一群胡人僧众。笔者曾做过专题研究,东汉“徐州刺史部”所辖的彭城国、下邳国、东海郡、琅邪郡,即现在的鲁南、徐州、连云港一带汉画像中胡人的出现频率非常高。[53]孔望山摩崖石刻中的原始佛教和道教内容的糅合也与徐州刺史部的贵霜人活动有关。[54]曹操攻打徐州后,这些贵霜胡人“共奔于吴”[55],使得佛教的中心从京洛、徐州等地转移至江南吴地,为三国时期东吴成为佛教中心奠定了基础。

东汉时期贵霜人另一个活跃的区域是四川。《华阳国志》卷三《蜀志》载:“夷人冬则避寒入蜀,庸赁自食”。[56]夷人即胡人。从考古发现看,四川出土过不少汉代胡人俑,同时也是发现汉代佛像最多的地区之一。这里发现了延光四年(125年)纪年摇钱树上的佛像[57],其年代相当于迦腻色伽王一世登基前后,比文献记载笮融制金铜佛像要早。《三国志·蜀志·后主传注》引《诸葛亮集》中有“凉州诸国王各遣月支、康居胡侯支富、康植等二十余人诣受节度”[58]的记载,说明当时月支人在河西走廊活动,并曾入蜀参加反魏活动。

结语

综上,河南、山东、徐州、四川等汉画像艺术发达的地区,恰与贵霜(大月氏)人留寓华夏的几个核心区域重合。虽然在上述地区几乎没有贵霜钱币的出土记录,但贵霜钱币上的图像,已深深钤入了以“天下博知,不出三支”为代表的入华贵霜移民的集体无意识中,并在他们的活动中逐渐影响着佛教艺术的中国化进程与原始道教艺术的初创。在这些入华贵霜人的积极活动下,钱币、佛像等小型艺术品发挥了艺术传播的因子作用,并最终对汉画像的风格、内容和宗教表现产生了一定的影响。

*2014年国家社科基金一般项目“秦汉神仙信仰与近年考古图像的图文关系研究(14BZW041)”阶段性成果。

注释:

[1]林风眠《中国绘画新论》,载林风眠《艺术丛论》,正中书局,1936年,第105-134页。

[2]傅抱石汉代艺术三期说内容:第一期,汉初至武帝,是在周、秦的基础上进行的纯粹的汉民族的艺术;第二期是张骞通西域至东汉明帝,在第一期的基础上增加了西域艺术的趣味;第三期是明帝之后,佛教已经传入中国,而在汉末佛教艺术却很微弱。傅抱石《论秦汉诸美术与西方之关系》,《文化建设》1936年第7期。

[3]滕固《滕固艺术文集》,上海人民美术出版社,2003年。

[4][5]邢义田《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,中华书局,2011年,第295、299页。

[6][7][40]林梅村《松漠之间——考古新发现所见中外文化交流》,三联书店,2007年,第53-54、第63、第63页。

[8]李凇《论汉代艺术中的西王母图像》,湖南教育出版社,2000年,第307页。

[9][10]缪哲《汉代艺术中外来母题举例——以画像石为中心》,南京师范大学博士论文,2007年,序言第10页。

[11]Marylin Martin Rhie,Early Buddhist Art of China and Central Asia[M],Leiden/Boston/Koln:Brill,1999.

[12]滕固《滕固艺术文集》,上海人民美术出版社,2003年,第274页。

[13][南朝·宋]范晔撰,[唐]李贤等注:《后汉书》,中华书局,1965年,第2921页。

[14]1993年阿富汗巴格兰地区出土一件贵霜时期的碑铭,即腊跋闼柯碑铭(Rabatak Inscriptions),其中对早期几位国王序列的释读首次明确了早期贵霜的王系,其中涉及一些纪年问题,如Vima Takto出现在丘就却之后,那么丘就却之子应该为Vima Takto,而不是传统观点的Vima Kadphises,目前学术界尚有争议。

[15]关于贵霜王的年代序列西方学者研究比较深入,但存在较大争议。本表采自杜维善《贵霜帝国之钱币》,上海古籍出版社,2012年,第21页。

[16]Joe. Cribb,The Origin of the Buddha Image-the Numismatic Evidence[J].South Asian Archaeology,1981,p.231.

[17][美]马萨·卡特著,朱浒译《贵霜钱币研究》,载《中国美术研究》(第12辑),东南大学出版社,2014年,第63页。

[18]乐山市文化馆《四川乐山麻浩一号崖墓》,《考古》1990年第2期。

[19]唐长寿《乐山麻浩、柿子湾崖墓佛像年代新探》,《东南文化》1989年第2期。

[20]刘长久《中国西南石窟艺术》,四川人民出版社,1998年,第2页。

[21][46]宿白《四川钱树和长江中下游部分器物上的佛像——中国南方发现的早期佛像札记》,《文物》2004年第10期。

[22]中国国家博物馆田野考古研究中心等《连云港孔望山》,文物出版社,2010年,第193页。

[23]冯沂等《临沂汉画像石》,山东美术出版社,2002年,第138页。

[24]俞伟超《东汉佛教图像考》,《文物》1980年第5期。

[25]朱浒《东汉徐州汉画中的佛教问题新探》,载《中国美术研究》(第8辑),东南大学出版社,2013年,第32页。

[26]汪小洋认为,孔望山摩崖造像可以分为三个图像体系:重生信仰图像体系、佛教图像体系和道教图像体系。参见汪小洋《孔望山摩崖造像的图像体系讨论》,《民族艺术》2015年第1期。

[27][晋]陈寿撰,[宋]裴松之注:《三国志·吴书·刘繇太史慈士燮传第四》,中华书局,1982年,第1185页。

[28][英]奥雷尔·斯坦因撰,巫新华等译《西域考古图记》,广西师范大学出版社,1998年,图XL-XLII。

[29]中国科学院塔克拉玛干沙漠综考队考古组《若羌县古代文化遗存考察》,《新疆文物》1990年第4期。

[30]金维诺主编《中国美术全集·寺观壁画》,人民美术出版社,1988年,第2页。

[31][英]奥雷尔·斯坦因撰,巫新华等译《西域考古图记》,广西师范大学出版社,1998年,第294页。

[32]李青《古楼兰鄯善艺术史论》,西北大学博士论文,2003年,第193页。

[33]阎文儒《就斯坦因在我国新疆丹丹乌力克、磨朗遗址所发现几块壁画问题的新评述》,载《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年,第616-620页。

[34]陈千万《襄樊出土的铜羽人与楚地巫术》,《襄樊日报》2010年1月14日。

[35]孙机《汉代物质文化资料图说》,文物出版社,1991年,图111-11。

[36][37]罗世平《仙人好楼居:襄阳新出相轮陶楼与中国浮图祠类证》,《故宫博物院院刊》2012年第4期。

[38]新疆维吾尔自治区博物馆《新疆民丰县北大沙漠中古遗址墓葬区东汉合葬墓清理简报》,《文物》1960年第6期。

[39]孙机《建国以来西方古器物在我国的发现与研究》,《文物》1999年第10期。

[41]一些学者将其译为“渡鸦”(raven),不确,或可译为“鶡”。中国古代有人物戴鶡冠的传统。

[42]王小甫《拜火教与突厥兴衰——以古代突厥斗战神研究为中心》,《历史研究》2007年第1期。

[43][汉]司马迁《史记》,中华书局,1982年,第2191页。

[44]言昭文《唐越王李贞墓发掘简报》,《文物》1977年第10期。

[45]胡新立《邹城新发现汉安元年文通祠堂题记及图像释读》,《文物》2017年第1期。

[47]汪小洋《不朽在此岸:汉代的西王母信仰》,《中国社会科学报》2014年5月14日A05版。

[48]于向东《佛教图像在信仰传播中的作用》,《中国社会科学报》2014年7月23日A08版。

[49][梁]释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》,中华书局,1992年,第10-11页。

[50][55][梁]僧祐撰,苏晋仁、萧錬子点校:《出三藏记集》,中华书局,1995年,第516、517页。

[51]林梅村《西域文明:考古、民族、语言和宗教新论》,东方出版社,1995年,第33-67页。

[52]Henri Maspero. Les Origines de la Communaute Bouddhiste de Lo-yang[J].Journal Asiatique,1934(CCXXI):87-108.

[53]朱浒《汉画像胡人图像研究》,上海大学博士论文,2012年,第84-100页。

[54]朱浒《汉画像贵霜人形象初探》,《文艺研究》2012年第2期。

[56][晋]常璩:《华阳国志》(九家旧晋书辑本),齐鲁书社,1998年,第40-41页。

[57]何志国《丰都东汉纪年墓出土佛像的重要意义》,《中国文物报》2002年5月3日。

[58][晋]陈寿撰,[宋]裴松之注:《三国志·蜀书·后主传第三》,中华书局,1982年,第895页。

(作者系华东师范大学美术学院副教授、博士)

(来源:《民族艺术》2017年第4期)

(编辑:霍群英)