[内容提要]:现存《续藏经》中保存的“扬州智恺作”《起信论一心二门大意》和“青丘沙门见登之补”《大乘起信论同异略集》,是研究《起信论》在中日韩佛教流传形态的重要资料。本文通过考察《同异略集》的“序”、“后记”以及著作形态,确定为日本奈良东大寺华严宗僧人智憬的作品。其次,对《一心二门大意》和《同异略集》进行比较,发现二者的语句和叙述口气皆一致;而且,前者依华严思想诠释《起信论》,亦符合智憬的学术背景,故亦为智憬的作品。“智憬”的音读与“智恺”相似,所以智憬可能自己伪托为智恺,亦可能后来抄写的错误。最后,本文指出日本和韩国佛教的“伪托”现象,亦可能是二国佛教的“边地情结”所导致。

[关键词]:智憬;智恺;同异略章;一心二门大意;边地情结;伪托现象

现存《续藏经》中保存《起信论一心二门大意》(NO.754),题名“扬州智恺作”;《大乘起信论同异略集》(NO.759),题名“青丘沙门见登之补”。学术界历来肯定前者为伪作,后者直接视为见登的作品,收入《韩国佛教全书》。笔者通过文献学的比较方法和思想史的梳理,以电子检索《大日本古文书》和《大正藏》、《续藏经》,探讨二书的蛛丝马迹,冀以为研究《起信论》在中日韩佛教流传形态提供新的视角和研究成果。

一、智憬与《同异略集》

《卍续藏经》所收的《同异略集》题为“青丘沙门见登之补”。《东域传灯目录》收录“《起信论同玄章》,新罗元晓”,[1]“同玄”与“同异”有明显的差别。但是,日本圆超《华严宗章疏并因明录》(914年)记载:“《起信论同异章》一卷,兴福寺智憬述”。[2]永超《东域传灯目录》(1094年)记载:“《唯识起信论同异章》一卷,兴福寺智憬述”。[3]可见,经录的记载与现存题名有一定的差别。

但是,凝然(1240-1321)《五教章通路记》引用“日本智憬大德”《起信唯识同异章》的两段文,与现存《同异略集》相一致。[4]《同异略集》卷下云:

新罗元晓法师,飞龙之化,灒于青丘,故字丘龙。大周法藏和上,驾象之德,振于唐幡,故字香象。传记如斯,见者知之。然此论宗卓尔不群,固是枯槁赴渊之者,为凡而已矣;西河洙泗之徒,刻意而退矣。憬悟暗鲁侯之![]() ,语至道之玄,强望马鸣之冥加,仰赖私师之洪恩,忽率性灵之愚,忝集同异之趣。[5]

,语至道之玄,强望马鸣之冥加,仰赖私师之洪恩,忽率性灵之愚,忝集同异之趣。[5]

这一段与凝然的引用相同,而且后面提到“憬”,这就是作者本人“智憬”。可见,《同异略集》的真正作者应该是智憬。

在《同异略集》的开头,提到著者的生平:

余幸生东隅,仅遇遗法。本命十一,投于钟山僧统;年次十七,才预出尘之真。[6]

根据崔鈆植的研究,“钟山僧统”是日本华严宗祖师良辨(689-773)。[7]圣武天皇天平十二年(740),良辨奏请天皇以敕召请新罗僧审祥到金钟道场讲《华严经》。“金钟道场”即金钟寺或称金钟山房,后来扩建为东大寺法华堂。[8]

审祥(?-742)曾入唐从贤首法藏学习华严宗。日本天平年间(729-749)赴日,住奈良大安寺。后经严智推荐,应良辨的邀请至金钟寺,他在法藏《华严经探玄记》为依据,讲述旧译《华严经》。普机《华严一乘开心论》说:“又有我日本国,依凭华严僧良辨大德,以去天平十二年庚辰十月八日,于金钟山寺,奉为圣朝,请青丘留学华严审祥大德,初开讲。”[9]另外,审祥亦以经论收藏者著称,东大寺写经所常借用其所收藏之经典抄写。他于天平十四年示寂,年寿不详。著有《华严起信观行法门》一卷。

良辨(689-773)初从义渊学习法相宗,后从慈训受华严宗教义,慈训曾跟审祥学习华严宗。良辨在东大寺建造中出力很大,天平胜宝三年(751)因功被任为“少僧都”,天平胜宝八年(756)升大僧都、僧正。在日本奈良时代,东大寺是华严宗的中心道场。[10]

智憬是良辨的弟子,天平胜宝元年(749)至四年(752)在东大寺绢索堂讲《华严宗》,[11]精通戒律和净土。题名元晓著《游心安乐道》,[12]研究者认为可能是智憬的著作。[13]但是,依《大日本古文书》的资料保存,仍然可以发现智憬的蛛丝马迹。天平十四年(741),智憬的名字最初见于“一切经纳柜帐”,当时为沙弥。[14]依《同异略集》的记载,他11岁皈依钟山僧统良辨,17岁剃度成为正式的僧人,因此他大约生于725年。天平胜宝五年(753)正月廿九日,智憬奉请审详所收藏的《起信论》疏二卷(法藏师)、《起信论私记》一卷、又疏一卷(大行师撰)、《枢要私记》二卷。[15]同时,《大日本古文书》还记载了写经所向智憬还书:天平十九年(947),还《解深密经》一部五卷;[16]天平胜宝三年(751),还《法华玄赞》四卷(基法师撰);[17]同年4月5日,还《梵网经疏》;[18]天平胜宝五年(753),还《俱舍论》一部、光法师《俱舍论疏》一部十五卷、法宝师《俱舍论疏》一部十五卷。[19]同时,他还注释元晓《无量寿经宗要》,著成《无量寿经宗要指事》、《无量寿经指事私记》。[20]可以看出,智憬的兴趣在《起信论》、《俱舍论》、《无量寿经》等方面。《同异略集》是了解和探讨智憬以及奈良时代华严宗思想的重要资料,智憬大约撰于749年前后。

至于现存《同异略集》题名“青丘沙门见登之补”,因为《同异略集》“第四建立唯识同异门”多次引用太贤,所以认为见登引用太贤的著作故称为“补”。依《三国遗事》的记载,太贤于新罗景德王(742-765)时代活动。东大寺古文书记载,745年与751年书写太贤《最胜王经料显(简)》与《梵网经古迹(记)》,同时还书写太贤《成业论古迹记》。[21]所以,智憬自然可以读到太贤的著作。

现存《同异略集》引用了太贤《成唯识论学记》的长注有8处,7处标注“太贤集云”。[22]这些是撰者自身的引文,并非是后来见登“补”上的。另外,《同异略集》出现“集者云”1次、“集者判云”1次、“集者案云”1次、“案云”8次。[23]智憬在《同异略集》说:“略集古迹为备私志……忝集同异之趣。”[24]“略集”、“忝集”,可见“集者”而未见“补”的形态。故《同异略集》的作者应该就是智憬,而非见登。而题名“见登补”,则是后来写本的问题。

二、智憬与《一心二门大意》

现存《续藏经》中收有《起信论一心二门大意》一卷,[25]题名“扬州智恺作”。日本镰仓时代嘉禄二年(1226)高野山道范《释摩诃衍论应教钞》说:“《起信论》序者智恺作《一心二门大意》述其意。”[26]高丽义天(1085-1101)《新编诸宗教藏总录》卷三“高丽有本见行录”记载“智恺述《大乘起信论疏》一卷”,[27]或许即是此《一心二门大意》?

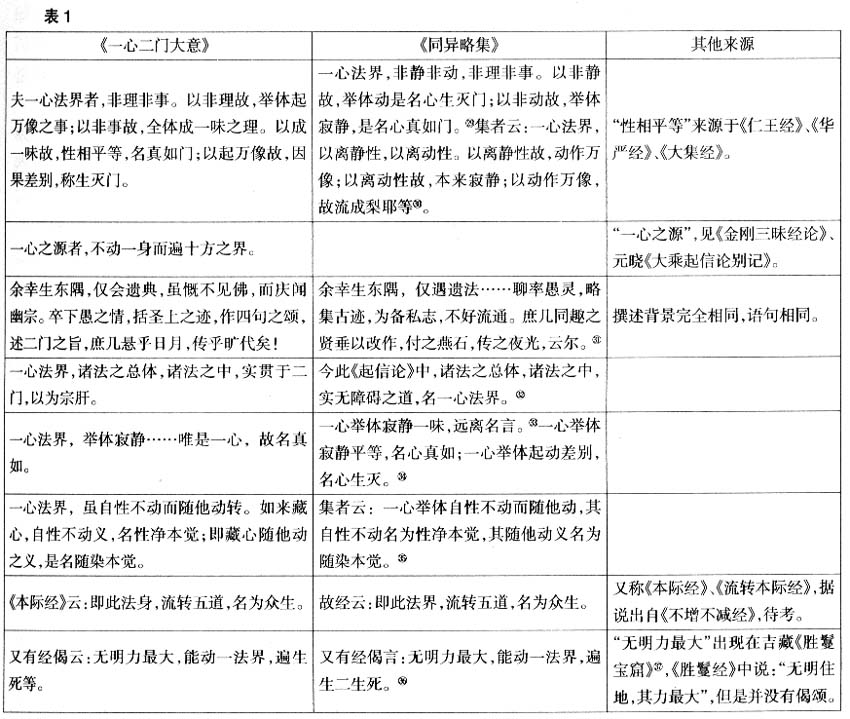

但是,日本驹迂西教寺潮音(1783-1836)《大乘起信论义记筌蹄录玄谈》评论说:“其文如和文,必是伪造”,望月信亨对《一心二门大意》与《同异略集》的字句进行了比较。[28]现根据《一心二门大意》所引用典籍、字句来源、义理思想,来推测其作者和撰述背景,列表比较如下:

依《一心二门大意》的注释,可知其引用的经典有四卷《楞伽经》、《大般涅槃经》、《不增不减经》、《胜鬘经》、晋译《华严经》。但是,《一心二门大意》中将《不增不减经》称为《本际经》、《流转本际经》,确实是很少见的称呼。另外,《一心二门大意》亦出现重要的引文:“《流转本际经》云:即此法界,返流尽源,说名为佛。”[38]

但是,“流转五道”和“返流尽源”的思想亦见于延昌四年(515)抄写的敦煌本S.524《胜鬘经疏》:“善恶法违如来藏而生死故,轮转无穷;善法之起顺如来藏故,返流尽源。”[39]净影慧远《大乘义章》卷三末:“《不增不减经》言:即此法界,轮转五道,名曰众生。”[40]根据他的引用,《一心二门大意》所引文句即是《不增不减经》。《大乘止观法门》两次引用“流转五道说名众生,反流尽源说名为佛”,[41]语句、思想皆与《一心二门大意》相同。新罗华严宗僧人表员《华严经文义要决问答》卷三亦引用此句。[42]可见,《一心二门大意》中的《本际经》和《流转本际经》即是《不增不减经》。

依上表的语句比较,可以推测《一心二门大意》的作者即是日本东大寺华严宗僧人智憬。理由如下:

(一)《一心二门大意》与《同异略集》的撰述背景相同,作者感叹自己“余幸生东隅,仅会遗典”,语句和口气皆一样。尤其是《一心二门大意》中的某些句子,是《同异略集》中“集者云”,正说明二者为同一作者——智憬。

(二)《一心二门大意》的语句和重要思想,均与智憬《同异略集》一致。“全体成一味之理”即是性相平等的“真如门”,“起万像”则是因果差别的“生灭门”,二门是差别不异平等、平等不异差别,二者的成立均依“一心”。

(三)“性净本觉”和“随染本觉”是元晓《起信论疏》和法藏《大乘起信论义记》的重要概念。“性净不染”与妄染不相对,表示真事本觉的体相本来自性清净,有无限业用;“随染本觉”是从作用的点上说明本觉,就始觉的智慧打破妄染的作用上显示本觉的体相。《一心二门大意》的论述与元晓、法藏完全相同,可见是一脉相承。在《正仓院文书》中,天平十五年(743)7月,抄写法藏《起信论别记》二卷;[43]天平十六年(744)6月抄经所向慈训借来抄写元晓《华严经疏》、法藏《华严经疏》[44];天平胜宝七年(755)9月,抄写法藏《起信论疏》、慧远《起信论疏》、元晓《起信论别记》[45]等。因此,智憬在东大寺向审祥、良辨学习元晓、法藏的《华严经》、《起信论》注疏,参与编辑目录。

(四)《一心二门大意》以理事、平等、差别、一心等华严宗思想的核心观念来解释《起信论》,依“一心法界”的“流转”和“还源”解释“一心二门”,偈颂曰:

平等之平等,平等之差别,差别之差别,一心流转门;差别之差别,差别之平等,平等之平等,一心还源义。[46]

平等与差别的相即圆融,这是法藏《起信论义记》的论证方法,这些正符合智憬的思想背景。

《一心二门大意》的作者是智憬,其撰述时间约为750年前后。但是,为什么现行本题名为“扬州智恺作”。至少在《义天录》撰述时代的1086年前后,已经标明为“智恺作”。这其中有一定历史的巧合,“憬”的日语音读为“けい”(kei),与“恺”(kai)发音非常接近。所以,题名为“智恺作”的原因有二:一、智憬自己假托为“智恺”,智憬对当时《起信论》和玄奘系唯识思想的争论,阐述自己的观点,相继撰写了《同异略章》和《一心二门大意》,为了让《一心二门大意》更易流通,故假托“智恺作”;二、当时东大寺写经所向智憬借经抄,包含他自己的著作——《一心二门大意》,因为“智憬”与“智恺”发音接近,抄经生可能抄错了。智憬撰成《一心二门大意》后,后来流传到新罗,而且在日本广为流传。

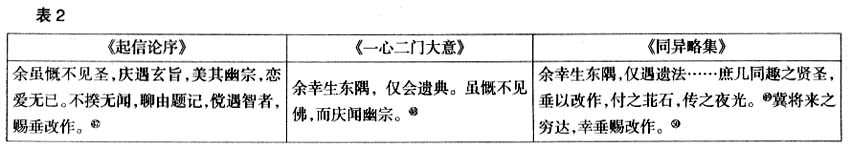

为了凸显智憬“伪托”智恺的心态,比较一下《一心二门大意》、《同异略集》二书的序与现存题为“智恺作”《起信论序》的文字,列表如下:

在这短短的一段话中,“慨不见”、“庆遇”、“幽宗、”“赐垂改作”等词语皆相同。三文的语句和口气皆相同,要么三者出自同一作者?要么后二文模仿《起信论序》后二书确认为智憬的作品,可以推断是智憬模仿“智恺作”《起信论序》的语句和口气。当然,现存《起信论序》是否是“智恺作”?则是另外一个问题。

三、“边地情结”与“伪托现象”:中日韩佛教思想交流的文化心理

《一心二门大意》和《同异略章》皆为奈良东大寺华严宗僧人智憬的著作,但是现存本前者题为“扬州智恺作”,后者却成为新罗见登的作品,而被收入《韩国佛教全书》。[51]但是,《大日本佛教全书》却未收入二书,亦未标明为智憬的作品。这究竟是历史的偶然或巧合,或者是智憬的假托本意,或者是历史文化交流的必然?

首先从《一心二门大意》和《同异略章》中皆发现“余幸生东隅”的庆幸,又有“仅会遗典”和“仅遇遗法”的感叹,这是典型的“边地情结”。中国佛教对印度、日本佛教或朝鲜佛教对中国,在各自佛教历史上都存在普遍的“边地情结”。[52]如东晋时代,道整与法显前往印度求法,道整被印度佛教所震慑,《高僧法显传》记载:

法显住此三年,学梵书梵语,写律。道整既到中国,见沙门法则,众僧威仪,触事可观,乃追叹秦土边地众僧,戒律残缺。誓言自今已去,至得佛愿,不生边地。故遂停不归。法显本心欲令戒律流通汉地,于是独还。[53]

道整去印度后,发誓今生要常住印度,生生世世投生印度,远离秦土“边地”,这即是中国佛教的“边地情结”。

相对日本佛教来说,日本佛教徒所感受到的“边地情结”,是指日本因其作为一个远离中国及印度的边地所感受到的离佛教“正源”也很遥远的焦虑情绪——因为中、印产生了日本境内几乎所有佛教派别的创始人。[54]中国佛教在佛教信仰上,通过佛教圣地的建构,最终形成了“四大名山”的信仰格局[55];在佛教制度上,通过清规的制定以及祖师谱系的设立;在佛教思想上,通过“伪经”的撰述和思想的诠释,最终通过“中国化”的途径实现了对“边地情结”的对治。对于日本佛教乃至韩国佛教来说,在思想领域上,也会通过“伪托”来克服“边地情结”,这是智憬伪托“智恺”的内在原因。

《起信论》在东亚佛教的传播来说,元晓、法藏的影响当然是最大的;但是,《释摩诃衍论》的产生、智憬的“伪托”乃至后来《起信论》真伪之争,是否也是“边地情结”在其中不断地产生发酵作用?这种“发酵作用”对“中心”与“边地”具有同样重要的意义,所以《起信论》的梵译、元晓《起信论疏》对中国佛教的影响,都是“边地”对“中心”的“反哺”作用。

注释:

*本文为教育部2008年全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200901)、清华大学文化传承创新基金青年项目(2012WHQN002)成果。

[1][3]《东域传灯目录》,《大正藏》册55,页1159上。

[2]《华严宗章疏并因明录》,《大正藏》册55,页1134中。

[4]《五教章通路记》卷一:“日本智憬大德云:新罗元晓法师,飞龙之化,灒于青丘,故字香象。传记如斯,见者知之。已上彼师《起信唯识同异章》文。”(《大正藏》册72,页297中)卷21:“兴福寺智憬大德作《起信唯识同异章》,陈两论义,研窍同异。”(《大正藏》册72,页458中)。

[5][50]《起信论同异略集》卷下,《卍新纂续藏经》册45,页276上。

[6][24][31][49]《起信论同异略集》卷上,《卍新纂续藏经》册45,页255中。

[7][23]崔鈆植:《〈大乘起信论同异略集〉の著者ていて》,《驹泽短期大学佛教论集》第7号,2001,页225-228、页220。

[8][10]杨曾文:《日本佛教史》,杭州:浙江人民出版社,1995,页71、页72。

[9]普机《华严—乘开心论》,《大正藏》册72,页13中-下。

[11]《东大寺华严别供缘起》,筒井英俊编《东大寺要录》,东京:国书刊行会,1944,页156-157;《三国佛法传通缘起》,《大日本佛教全书》卷101,页18-23。

[12]《大正藏》册74,No.1965。

[13]辻本俊郎:《〈游心安乐道〉の著者について:〈无量寿经论〉を手がかりとして》,《アジア学科年报》第1号,2007,页23。大阪大学大学院博士生爱宕邦康在2001年博士论文《〈游心安乐道〉の研究》专门进行这一论题的研究。

[14][16]《大日本古文书》卷9,页494、页612-613。

[15][19]《大日本古文书》卷12,页386-387、页390。

[17]《大日本古文书》卷3,页549。

[18]《大日本古文书》卷11,页520-523。

[20]《东域传灯目录》,《大正藏》册55,页1150下。

[21]崔鈆植引用石田茂作:《写经より见たる奈良佛教の研究》(东洋文库,1930)附录,《奈良朝现在一切经目录》中NO.1997、2237、2696。

[22]《起信论同异略集》卷下,《卍新纂续藏经》册45,页262下-263中。《成唯识论学记》卷上末,《卍新纂续藏经》册50,页31下-32中。

[25]No.754,收于《卍新纂续藏经》第45册。

[26]《释摩诃衍论应教钞》,《大正藏》册69,页591上。

[27]《新编诸宗教藏总录》卷三,《大正藏》册55,页1175上。

[28]望月信亨:《大乘起信论之研究》,金尾文渊堂,1922,页205-207。

[29][32]《起信论同异略集》卷上,《卍新纂续藏经》册45,页255下。

[30][33][36]《起信论同异略集》卷上,《卍新纂续藏经》册45,页264中、页256下、页256下。

[34][35]《起信论同异略集》卷上,《卍新纂续藏经》册45,页258上。

[37]《胜鬘宝窟》卷中之末,《大正藏》册37,页53上。

[38][46][48]《起信论一心二门大意》,《卍新纂续藏经》册45,页153中、页152上、页152上。

[39]《胜鬘经疏》,《大正藏》册85,页277上。

[40]《大乘义章》卷三末,《大正藏》册44,页530上。

[41]《大乘止观法门》卷一、二,《大正藏》册46,页643下、648下。

[42]《华严经文义要决问答》卷三:“又如经说:即此法界,流转五道,名为众生;返流尽源,说名为佛。”《卍新纂续藏经》册8,页433中。

[43][44]《大日本古文书》册8,页218-219、页189-191。

[45]《大日本古文书》册13,页155-156。

[47]《大乘起信论序》,《大正藏》册32,页575中。

[51]《大乘起信论同异略章》收入《韩国佛教全书》第3册。

[52]相关研究王邦维:《佛教的“中心观”对中国文化优越感的挑战》,《国学研究》第25辑,2010,页45-53;陈金华:《东亚佛教中的“边地情结”:论圣地及祖谱的建构》,《佛学研究》第21期,2012。

[53]《高僧法显传》,《大正藏》册51,页864中-下。

[54]Jinhua Chen:Legend and Legitimation:The Formation of Tendai Esoteric Buddhism in Japan, Brussels:Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, 2009,P.255.

[55]拙文:《明清佛教“四大名山”信仰的形成》,《宗教学研究》2011年第3期,2011,页80-82。

(作者系清华大学哲学系副教授,哲学博士)

(来源:《世界宗教研究》2013年4期)

(编辑:霍群英)

1.来源未注明"世界宗教研究所"的文章,均仅代表作者本人观点,不代表世界宗教研究所立场,其观点供读者参考。

2.文章来源注明"世界宗教研究所"的文章,为本站写作整理的文章,其版权归世界宗教研究所所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接(URL)

3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。

永久域名:iwr.cass.cnE-Mail:zjxsw@cass.org.cn版权所有:中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备05072735号-1