摘要:本文以微博社交媒体平台为例,对新冠疫情下互联网宗教舆情的治理效能进行实证分析,就党的领导下的多元主体协同治理模式的综合效能进行探讨,发现在党领导下,佛教界意见领袖于微博平台协助开展有关疫情防控和心理疏导的舆论发声,促进了关注者的利他互助行为,为有效遏制疫情蔓延作出了一定的积极贡献。本文对互联网宗教舆情的治理体系与治理能力的发展趋势进行研判与展望,为推进国家互联网宗教治理能力现代化提供科学依据和决策支撑。

关键词:新冠疫情;互联网宗教舆情;治理效能;治理能力现代化

作者:韦欣,北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院助理教授,北京大学国家治理研究院助理研究员;向宁,中国社会科学院世界宗教研究所助理研究员。

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“国家安全治理研究”(项目编号:22JJD810001)的阶段性成果。

当前,互联网越来越多地融入到人类日常生活中,不断促进世界各地的社会、经济、文化等领域的互动、交流与合作,同时也在宗教治理领域,包括在形塑和引导互联网用户的宗教参与以及线上线下互动等方面发挥着日益重要的作用。特别是进入新时代以来,党领导下多元主体协同治理为重要特征的互联网宗教舆情治理工作,在服务信教群众和坚持我国宗教中国化方向、积极与社会主义社会相适应方面的各项工作中不断取得新进展、新成效。[1]习近平总书记指出,“互联网已经成为舆论斗争的主战场”,“在互联网这个战场上,我们能否顶得住、打得赢,直接关系我国意识形态安全和政权安全”。本文以微博社交媒体平台为例,对佛教舆情为代表的互联网宗教舆情在新冠疫情下的治理效能进行实证研究,就党领导下的多元主体协同治理模式的综合效能进行探讨,从而对我国互联网宗教舆情的治理体系与治理能力的发展趋势进行研判与展望,为推进国家互联网宗教治理体系和治理能力现代化提供科学依据和决策支撑。

一、新冠疫情期间互联网舆情发展与佛教舆情治理基本情况

新冠疫情中,由于必要的隔离措施、社会交往减少以及工作中断带来的经济损失等的影响,全球范围内个体焦虑、紧张和脆弱性情绪引起的自杀想法等呈现出加剧倾向,由此带来的社会治理问题不容忽视。[2]据相关研究显示,新冠疫情对人的心理影响是“中度至重度”,17%的成年人报告有中度至重度“抑郁症状”,29%的中度至重度“焦虑症状”和8%的中度至重度“压力水平”。研究表明,新冠疫情病例的增加可能与恐惧、焦虑、抑郁增加、防疫措施和健康知识缺失以及疫情下衍生的不良行为相关的互联网搜索激增有关。[3]面对复杂严峻的疫情防控形势,全方位、系统性、高效地展开防疫常识传播、增强线上心理干预和网络舆情疏导,防止谣言与极端信息的扩散等互联网空间的社会治理工作至关重要。

面对突如其来的复杂疫情防控局面,各地佛教团体和教职人员在党中央号召下,积极发扬“无缘大慈、同体大悲”的慈悲精神,配合地方基层治理部门向国家救助部门和疾控中心捐款、捐物,通过红十字会将善款和物资送往武汉和本省治疗新型冠状病毒的医院等,共同抗击疫情。以佛教教职人员为代表的佛教界微博“大V”(以下简称“佛教微博大V”)积极响应各级佛协号召,在地方政府的指导下通过“创新工作方式”、积极融入“互联网+”,变线下工作为线上对接等方式,配合政府营造“强信心、暖人心、聚民心的舆论氛围”,为打赢这场看不见硝烟的疫情阻击战,贡献中国智慧和中国力量。

2020年1月下旬以来,佛教微博大V发布防控疫情相关的文章,内容包括国家政策、防疫知识、教界救灾、诵经祈福等维度,为适应新时代传播规律、普及防疫公共知识与官方信息。佛教界微博大V通过互联网进行公共舆情引导,在危急时刻向全国各地网民多角度、多层次、持续传递官方来源的防疫资讯,一方面能够及时有效提供社交媒体上关注者的知识性和精神性支持,帮助社会公众客观、公正地认识突发公共事件,另一方面能够有序引导社会舆论,有效预防、减少和消除重大突发社会舆情造成的负面影响,营造有利于社会稳定发展的良好舆论环境。

(一)疫情期间互联网佛教词云与词频分析

文本挖掘是从大规模文本库中提炼出隐含的、潜在的信息的过程。本文提取研究疫情前后互联网佛教舆情的高频特征词并且进行语义网络分析。具体方法如下:(1)将记录的10万余字的点评内容整理到*.txt文档中,并运用Python的第三方库Jieba对文本数据进行分词。分词时考虑到关键词的字符长度差异(每个汉字为1个字符长度),批量逐次提取字符长度为2-6的分词,过滤无关信息,提取出现频率较高的特征词;(2)对提取过的词频文件构建词云图,得到可视化图形。

通过对微博博文内容的记录和整理,本文分别选取疫情前和疫情期间佛教微博大V发布内容位于前30位的高频名词。这些高频名词包含了佛教法义、地名、群体等词汇,一定程度上表征了疫情前后互联网佛教舆情的不同特征和特色。具体如下图1所示。由词云图可以看出,疫情前佛教类微博主要围绕佛教法义、生活哲学、心灵体悟等内容展开,如“释迦牟尼”“智慧”“当下”“内心”,而疫情期间,佛教类微博主要围绕人民福祉、国家利益、世界和平、解脱苦难等话题展开,如“国家”“人民”“世界”“众生”“解脱”。疫情之下,佛教微博内容由个人心理问题疏导主题向公共危机化解与协调主题转变,说明佛教界在疫情期间通过社交媒体试图发挥促进疫情防控工作的正面舆情引导作用。

(二)疫情期间互联网佛教舆情周期性分析

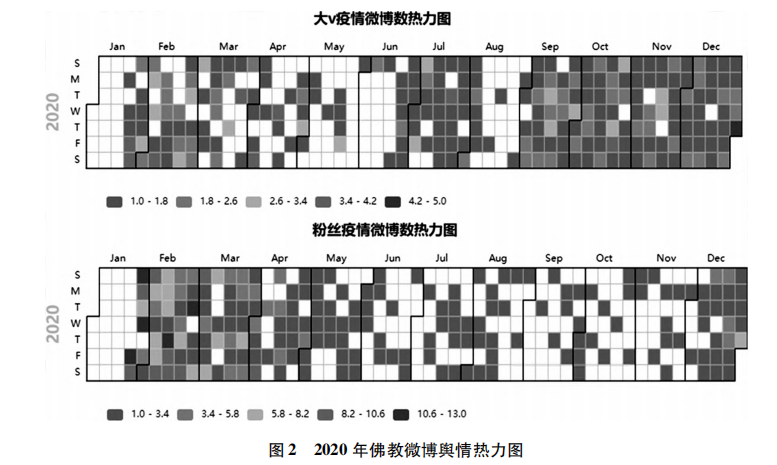

对舆情研究的专业而人员而言,热力图能够提供一个观察舆情热度和周期分布的视角,通过叠加在时间网格上的不同色块来描述舆情的分布情况,展示出不同时段内人群在社交媒体的信息集聚度,能够在很大程度上反映互联网事件的舆情热度分布和周期长短。本文生成的互联网佛教舆情热度如图2所示。

由热力图可见,佛教微博大V在2020年初时间点上,以周为单位的热力图分布以下半部分最热,而佛教粉丝的热度分布则表现为上半部分更热,只是下面比较匀均,但上面位置方差较大,说明佛教微博大V热度小的时间段粉丝热度波动较大,佛教微博大V热度高的时间段粉丝热度波动较小。一定程度上表明佛教微博大V对粉丝的引导有正面效果。从2020年1月到2020年全年情况来看,佛教微博舆情的平复周期较短,佛教类微博粉丝除了疫情期间外,其他时间的舆情热度均较低,说明作为普罗大众的关注者,生活节奏迅速恢复正常,这为佛教微博大V的舆情引导作用提供了进一步证据。

(三)疫情期间佛教微博发布者影响力分析

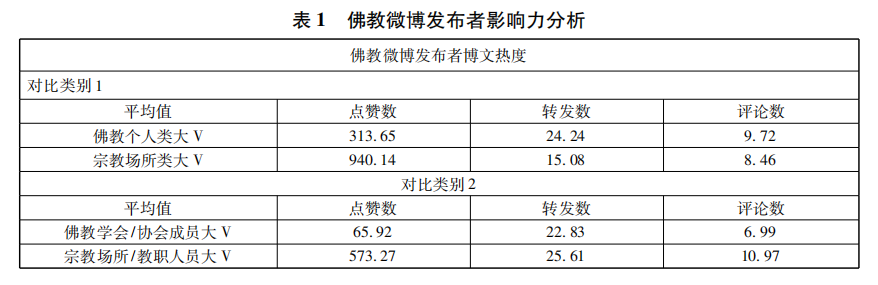

疫情期间,佛教微博发布者的舆情影响力有所差异。本文从佛教个人和场所、个体和团体两种维度,考查不同佛教微博大V在疫情期间的舆情引导能力和影响力。如表1的对比类别1所示,个人类佛教微博大V在微博被转发数和被评论数方面小幅高于宗教场所类大V,而博文被点赞量远低于宗教场所类大V,后者有71%以上为公认具有百年以上历史的古刹祖庭,佛教宗教场所大V可能由于其悠久的历史影响和文化传承而同样具备较强的微博影响力和关注度。因此在舆论引导方面,不仅个人微博大V发挥了积极影响,具有公信力的宗教场所同样能够发挥积极作用。类别2的对比情况表明,佛教法师和寺院为身份主体的微博大V比协会类微博大V更受关注,表明在微博舆情影响力方面,个体类微博大V比团体类微博大V引导能力更强。

从关注和评论佛教微博大V博粉丝人群的活跃度地理分布来看,疫情期间,东南沿海省份的舆情活跃度更高,中西部地区与此相当的省份只有四川省,表明公众的舆情参与度与经济发展水平有较强的相关性。此外,使用互联网舆情参与较早的省份,至今仍然是互联网宗教舆情活跃度较高的地区。

二、实证研究设计

本文所关注的研究对象是2019-2021年以佛教教职人员身份或宗教场所进行实名认证的佛教界微博“大V”账号,根据“法师”“寺”“禅寺”“禅院”几大关键词共筛选出325个佛教微博大V帐号的12112条微博数据。在本文覆盖的研究数据样本中,83%的个人类型佛教微博大V担任中央或地方佛教协会、政协、人大代表的职务;所有宗教场所微博账号认证主体均为可在国家宗教事务局网站公布“宗教活动场所基本信息”数据库中查询到的佛教宗教场所,其中,87%的宗教活动场所为全国、省级重点寺院或属于各级文物保护单位。

本文将“其转发或点赞他人正面情绪的微博积极程度”作为考查佛教舆情引导效果的代理变量,运用双重差分法实证分析疫情期间互联网佛教的舆情引导作用和党领导下的多元主体协同治理效能。具体而言,本文构建的双重差分法分析模型如下:

![]()

其中,y表示微博用户在当月转发他人正向情绪主题的微博情况,下标i、p、t分别表示微博用户、地区和月份,User×Pandemic是本文关心的解释变量,其中,User是区分处理组和对照组的的虚拟变量,本文选用该用户“是否为评论过佛教微博大V的用户”作为代理变量,是则取值为1,否则取值为0;为了选取合适的对照组样本,本文在各类热门微博大V的评论用户中随机取样了相同量级样本的用户微博作为对照组。Pandemic是该用户所在地区当月的疫情确诊数。V是控制变量,包括当地当月是否为高风险地区和当地性别结构等。φ是用户个体固定效应。β0是常数项,β1、γ1、γ2、τ为估计系数,ε是随机扰动项。

三、疫情期间互联网佛教舆情治理效能实证结果分析

(一)总体回归结果

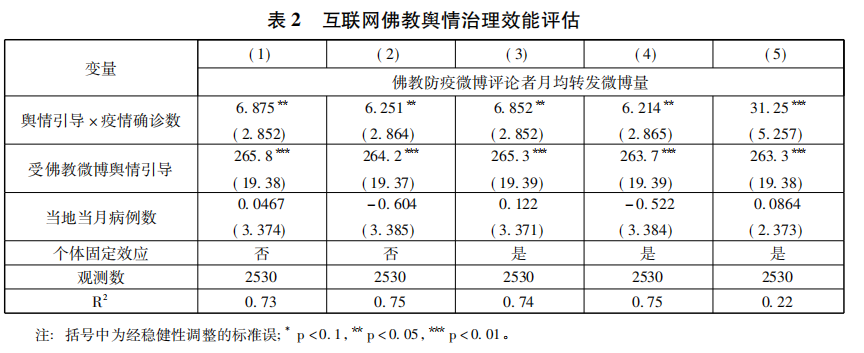

表2显示了疫情期间佛教微博舆情引导对微博用户的影响。模型(1)(2)没有控制微博用户个体固定效应,模型(3)(4)(5)控制了个体固定效应。模型(1)至(5)的系数均显著为正,表明随着当地当月疫情确诊人数增加,公众参与舆情治理意愿和积极性越强,表现在关注佛教大V防疫微博用户对他人正面情绪的微博博文转发量越高,说明佛教大V在疫情期间的微博舆论引导对公众参与舆情治理起到了正面影响。

(二)平行趋势检验

是否关注佛教大V微博在行为上可能存在异质性,使得其参与舆情治理的意愿与行动天然地高于非佛教大V粉丝,那么以上检验的其在疫情影响下提升的微博参与度可能并非由于佛教大V舆情引导作用带来的,因此有必要对处理组与控制组在改革前的平行趋势条件是否成立进行评估。我们将回归模型(1)中的处理效应按时间拆分,具体回归模型如下:

![]()

其中![]() 为虚拟变量,取1代表年份t是处理组i发生疫情的前k天;

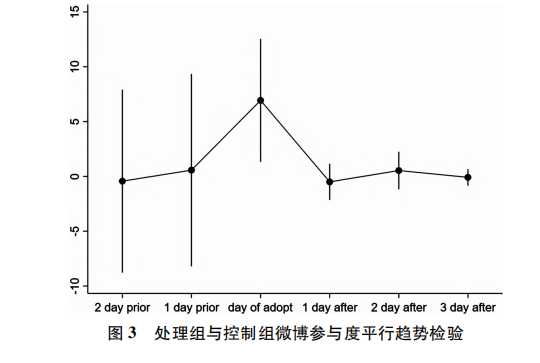

为虚拟变量,取1代表年份t是处理组i发生疫情的前k天;![]() 也为虚拟变量,取1代表日期t是处理组i发生疫情的后k天。于是,γ-k衡量的是,相对于处理组与控制组微博参与度的基准差异,疫情前第k天(k∈{1,2,3,4})处理组与控制组微博参与度的差异是否有显著变化;对应地,γk衡量的则是相对于处理组与控制组微博参与度的基准差异,疫情开始的后k天(k∈{0,1,2,3,4})处理组与控制组的微博参与度差异是否有显著变化。假如本文数据中处理组与控制组于疫情发生前存在平行趋势,应该看到疫情发生前佛教大V微博关注者与非关注者之间的微博参与度不存在显著差异,回归结果系数应该非显著地异于0。图3的平行趋势检验结果显示,疫情期间佛教大V关注者参与度的提升结果,是源于佛教大V的舆情引导,而非处理组与控制组的时间趋势差异。

也为虚拟变量,取1代表日期t是处理组i发生疫情的后k天。于是,γ-k衡量的是,相对于处理组与控制组微博参与度的基准差异,疫情前第k天(k∈{1,2,3,4})处理组与控制组微博参与度的差异是否有显著变化;对应地,γk衡量的则是相对于处理组与控制组微博参与度的基准差异,疫情开始的后k天(k∈{0,1,2,3,4})处理组与控制组的微博参与度差异是否有显著变化。假如本文数据中处理组与控制组于疫情发生前存在平行趋势,应该看到疫情发生前佛教大V微博关注者与非关注者之间的微博参与度不存在显著差异,回归结果系数应该非显著地异于0。图3的平行趋势检验结果显示,疫情期间佛教大V关注者参与度的提升结果,是源于佛教大V的舆情引导,而非处理组与控制组的时间趋势差异。

四、党领导下多元主体协同互联网佛教舆情治理效能分析

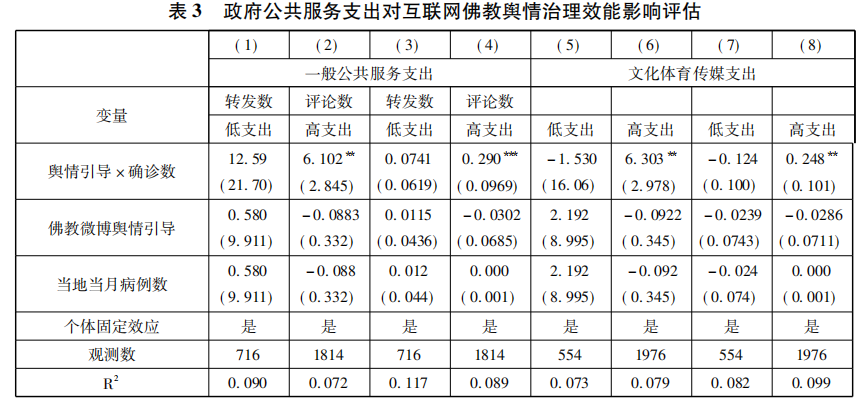

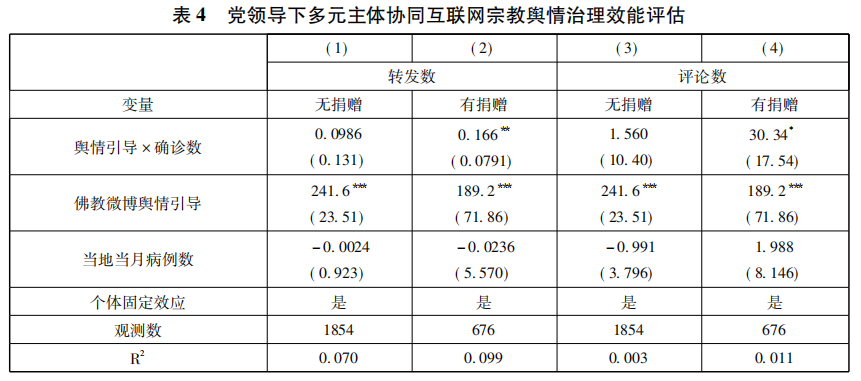

以上是对以法师和寺院主体参与互联网舆情治理效能的评估,为更好地分析党领导下多元主体协同舆情治理的效能,本研究利用全国各省份政府公共服务投入力度和政府授权协助参与宗教事务治理的佛教协会等社会团体慈善捐赠情况,作为各地方在党领导下多元主体协同治理投入的代理变量,并根据中位数构造了分组变量(高公共服务支出组和低公共服务支出组、无捐款组和有捐款组)进行分组回归,带入数据进行回归,实证结果如表3和表4所示。

首先,政府公共服务支出对互联网佛教舆情治理效能呈现显著的积极影响,其中,政府一般公共服务支出包含宗教事务支出。表3的回归结果表明,一般公共服务支出较高的省份,疫情期间佛教微博关注者对他人正面情绪微博的转发量和评论数则越高(模型2、4);而一般公共服务支出较低的省份,疫情期间的佛教微博关注者的正面内容转发量和评论量则没有显著增加(模型1、3)。另一方面,文化体育传媒支出较高的省份,疫情期间佛教微博关注者对他人正面情绪微博的转发量和评论数也越高(模型6、8),且高支出组的系数绝对值远高于低支出组(模型6对比模型5);而文化体育传媒支出较低的省份,疫情期间的佛教微博关注者的正面内容转发量和评论量没有显著增加(模型5、7)。这说明政府增加对宗教事务、文化传媒等公共服务财政支持力度,能促进佛教界新媒体技术的接触和使用能力以及地方公众的互联网舆情甄别力和舆情治理意识,显著促进疫情期间互联网佛教舆情的治理效能。

进一步检验党领导下多类佛教主体协同治理对互联网佛教舆情治理效能的影响。本文使用佛教协会等社会团体慈善捐赠情况作为各地各类佛教主体参与协同治理强度的代理变量,回归结果如表4所示。其中,第1、3列为2020年1-3月疫情期间无捐款地区组,第2、4列为2020年1-3月疫情期间有捐款地区组。可见,佛教慈善团体捐赠能够促进互联网佛教舆情治理效能提升。疫情期间参与防疫救灾捐赠的社会团体更积极的地区,其社会多元协同治理能力更有优势,佛教微博关注者对他人正面情绪微博的转发量和评论数也越高,互联网佛教舆情治理效能也越高。由上述分析可知,党领导下的佛教多元主体协同能力是影响地方互联网佛教舆情治理效能的重要因素,多元主体协同治理能力越突出、治理体系越充分完善,公众参与社会公共问题治理的意识较高,对新媒体技术的接触和使用更科学、更理性,因而互联网新媒体舆情治理的效能越高。实践中,公众参与舆情治理效果呈现异质性的原因并不局限于上述解释,可能还与区域人口密度、舆情问题特征、公众参与积极性、渠道通畅程度、政府处理反馈机制等因素有关,有待进一步研究做出相关解释。

五、结论与启示

本文以2019-2021年中国30个省区的互联网佛教舆情治理效能为研究对象,考察了疫情期间佛教界互联网舆情引导对公众舆情治理参与度的影响。研究结果表明,第一,疫情期间党领导下的佛教界微博舆论引导显著提高了公众的舆情治理参与度;第二,政府对宗教事务与文化传媒类公共服务的投入能够显著提升地方互联网佛教舆情治理水平;第三,党领导下的佛教多元主体参与协同治理的活跃度能够促进公众参与促进舆情治理的效能提升。

基于本文结论,提出以下政策思考。首先,公众通过社交媒体参与舆情等公共事务治理是当前的一个大趋势。建议地方政府重视佛教舆情治理中的公众参与度,尤其是通过社交媒体等渠道的公众参与,及时引导、调动佛教界多元主体积极应对公众诉求并及时通过多渠道提供反馈信息,促进公共参与的有效性。其次,基于现有的佛教主体舆论引导能力异质性特征,地方政府在注重发挥佛教教职人员为主体的新媒体能力之外,可适度培育具有影响力的宗教场所和佛教协会等主体的舆情引导力量。最后,为践行“以人民为中心”的治理模式,需增强公众维护网络空间清朗和谐的主人翁意识,鼓励公众提高舆情判断力,通过新媒体等多种方式参与舆情治理,让每个公民都成为互联网舆论空间保护的参与者、建设者和监督者,形成制止谣言和极端言论于无形的良好网络空间氛围,构建以“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的互联网宗教舆情治理体系。

注释:

[1]郑筱筠:《关于在国家治理体系现代化进程中的宗教治理体系建设之思考》,《世界宗教研究》2019年第5期。

[2]Deslandes S. F. ,Coutinho T. The intensive use of the internet by children and adolescents in the context of COVID - 19 and the risks for selfinflicted violence. Ciência Saúde Coletiva. 2020; 25 ( suppl 1) : 2479 - 2486.

[3]Twenge J. M. ,Joiner T. E. Mental distress among U. S. adults during the COVID - 19 pandemic. J Clin Psychol. 2020; 76 ( 12) :2170 - 2182.

(来源:《世界宗教研究》2023年第11期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计