内容提要:从伊斯兰政治思潮的角度看,伊斯兰极端主义是伊斯兰主义中的极端派别,而伊斯兰复古主义和泛伊斯兰主义的思想也是伊斯兰极端主义扭曲和滥用的对象。伊斯兰极端主义思想的特质突出表现为片面强调伊斯兰与非伊斯兰的绝对对立,并主张通过暴力手段重建实施伊斯兰教法的伊斯兰国家、伊斯兰社会、伊斯兰秩序。总之,伊斯兰极端主义是当代伊斯兰主义中持激进或极端主张的思想观点、政治与社会主张的总称,背离宗教的和平本质,以宗教名义进行暴力恐怖活动,构成了伊斯兰极端主义的本质。伊斯兰极端主义具有政治性、暴力排他性、欺骗性等特征。

关键词:伊斯兰极端主义;泛伊斯兰主义;伊斯兰主义;温和派;极端派

作者简介:刘中民,法学博士,上海外国语大学中东研究所教授。

基金项目:本文为2016年度国家社科基金重大项目“全球伊斯兰极端主义”(编号:16ZDA096)的阶段性成果。

伊斯兰极端主义不仅严重威胁世界的安全稳定,也对我国的国家安全、边疆稳定造成了严重威胁。因此,在理论层面厘清伊斯兰极端主义的思想体系和发展脉络,在现实层面准确研判伊斯兰极端主义的威胁,并寻找妥善的应对之策,具有重要理论与现实意义。但是,由于伊斯兰极端主义异常复杂,使得准确界定和理解伊斯兰极端主义面临诸多困难,其突出表现是如何认识伊斯兰极端主义与其他伊斯兰思潮和运动的关联性。因此,本文试图通过梳理伊斯兰极端主义与其他伊斯兰政治思潮的关系来认识伊斯兰极端主义的内涵。

一、各种伊斯兰政治思潮都是伊斯兰极端主义扭曲的对象

近代以来,伊斯兰极端主义的思想源流主要有三大支流,它们分别是穆斯林兄弟会第二代思想家赛义德·库特布的极端思想,与沙特官方的瓦哈比教派相区别、自称“萨拉菲派”(“Salafist”,复古派、尊祖派)特别是“圣战萨拉菲派”的极端思想,以及“基地”组织的极端主义思想,而“伊斯兰国”则把伊斯兰极端主义推向了更加极端的新阶段。伊斯兰极端主义的发展既有其独立性,但又始终与其他政治思潮和运动交织在一起。只有准确认识伊斯兰极端主义与其他伊斯兰政治思潮的复杂关系,才能认清伊斯兰极端主义的本质。

近代以来,西方的殖民扩张和军事侵略把伊斯兰世界纳入西方主导的世界体系。为拯救日趋衰亡的伊斯兰文明和伊斯兰社会,伊斯兰世界出现了形形色色的伊斯兰思潮。从总体趋势上来看,各种思潮与运动不外乎两大类:一种可称为传统主义,它在提倡改革与复兴的同时,尤为珍重和留恋传统伊斯兰文化的价值,其价值取向是内向和历史的,对外来文化采取批判和排斥的态度;另一种可称为现代主义,它在力主改革与复兴的同时,尤为重视时代精神,强调宗教应当与外部社会环境相适应,其价值取向是现实的和开放的,对外来文化采取融合和利用的态度。[1]前者主要表现为伊斯兰复古主义,后者主要表现为伊斯兰改革主义(现代主义),而泛伊斯兰主义是从伊斯兰改革主义和复古主义中派生出的特殊形式。

伊斯兰复古主义渊源于中世纪的复古传统,主张以严格的一神教义净化社会,纯洁宗教,才能挽救伊斯兰社会的衰落。伊斯兰复古主义对近代伊斯兰世界的民族解放运动产生了重要影响,近代沙特的瓦哈比运动、北非的赛奴西运动、苏丹的马赫迪运动构成了其典型代表。[2]中世纪的罕百里学派作为伊斯兰复古主义的先驱,主张按照字面表义来解释经训,以净化信仰的名义排拒外来的思想文化。[3]这种宗教保守主义思想,特别是伊本·泰米叶的思想多被伊斯兰极端主义所利用,服务于其极端主义思想体系的构建。但并不能就此简单地把伊斯兰复古主义理解为伊斯兰极端主义,而是伊斯兰复古主义的部分主张和观点被伊斯兰极端主义断章取义、人为裁剪,服务于其极端思想和实践。

伊斯兰改革主义是近代穆斯林知识精英面对伊斯兰世界的内忧外患所做出的一种反应,其代表人物是阿富汗尼和穆罕默德·阿布杜,它力图通过协调伊斯兰教与科学、民主、理性的关系,进而实现伊斯兰社会的现代化。但是,伊斯兰改革主义在强调变革的同时,也强调正本清源、返朴归真、净化信仰对于重建伊斯兰文明的重要性。[4]因此,伊斯兰改革主义无疑也具有一定的历史局限性,如强调通过重建哈里发制度实现伊斯兰统一的泛伊斯兰主义倾向。伊斯兰极端主义往往也打着重建哈里发制度的旗号,但也不能就此简单地把伊斯兰改革主义理解为伊斯兰极端主义。

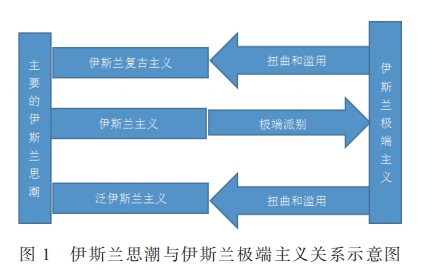

进入20世纪后,民族主义成为穆斯林各民族反对殖民统治、争取民族独立的思想武器。在民族解放运动中,各种伊斯兰思潮尽管受到世俗民族主义的排斥和挤压,但它们并未因此而消失,而是发展成为当代伊斯兰主义(西方也称伊斯兰原教旨主义、政治伊斯兰)和新的泛伊斯兰主义。20世纪70年代以来,伴随伊斯兰复兴运动的兴起,各种伊斯兰思潮与运动不断高涨,尤其以伊斯兰主义的影响最为突出。当代伊斯兰思潮兴起的内部根源在于伊斯兰国家的现代化进程受挫和发展转型失败引发的社会危机,特别是认同危机、精神危机、发展危机和政治合法性危机等;其外部根源在于,在西方主导的现行国际体系、国际秩序下,伊斯兰国家的发展进程不断受到西方霸权主义、强权政治的外部干预,在国际体系中的地位不断被边缘化。当代伊斯兰思潮在类型上主要表现为泛伊斯兰主义和伊斯兰主义,伊斯兰极端主义便是从伊斯兰主义中分化出的极端政治思潮,而泛伊斯兰主义、伊斯兰复古主义则是伊斯兰极端主义重点扭曲和滥用的对象。(如下图所示)

二、泛伊斯兰主义是伊斯兰极端主义加以利用的旗号

泛伊斯兰主义主张所有穆斯林都属于一个“穆斯林共同体”——乌玛(Umma),号召全世界穆斯林联合起来,拥戴一位共同的哈里发,建立一个超国家、超民族、超地域的伊斯兰国家。[5]二战后的泛伊斯兰主义主要体现为加强伊斯兰国家间团结、互助与合作的“新泛伊斯兰主义”。[6]在近代,泛伊斯兰主义成为亚非穆斯林反对西方殖民主义的思想手段,并号召对侵略“伊斯兰土地”的西方殖民主义和帝国主义发动“圣战”。因此,近代的伊斯兰复兴运动在很大程度上都是以宗教为思想武器的民族解放运动。[7]进入当代,泛伊斯兰主义不再主张重建哈里发制度的目标,而是主要致力于加强伊斯兰国家的联合。[8]从组织机制方面看,在沙特主导下相继成立的世界穆斯林大会(1926年)、伊斯兰世界联盟(1962年)、伊斯兰会议组织(1971年成立,即伊斯兰合作组织的前身),成为泛伊斯兰主义的主要国际组织。伊斯兰合作组织以维护伊斯兰国家利益、促进伊斯兰国家团结合作为宗旨,对于加强伊斯兰国家在政治、经济、文化等领域的合作发挥了一定的积极作用。[9]但是,由于伊斯兰世界内部矛盾严重,伊斯兰合作组织机构较为松散、缺乏足够约束力,使其并未发展成为高度一体化的国际组织,更未成为国际政治的力量中心之一。

近代以来,经由民族独立运动建立的穆斯林民族国家,已经成为世界民族国家体系的重要组成部分。在此背景下,重建“穆斯林共同体”日益成为无法实现的乌托邦,其政治实践也逐步弱化。在土耳其凯末尔革命废黜哈里发制度后,“有政治中心的‘统一乌玛’从现实政治撤退到观念领域,保存在穆斯林的信仰和历史的记忆之中”。[10]今天的伊斯兰世界是一个“以共同文化、共同宗教、共同历史、共同意识和共同命运联结而成的国家联合体,但并非是一个统一的共同政治实体”。[11]在当今世界,“伊斯兰国家”[12]的概念主要是指穆斯林占多数的文化属性,其含义并非伊斯兰主义所谓实行教法统治的国家,国家主权、国家利益已成为伊斯兰国家对外政策的首要考虑。例如,沙特、伊朗、土耳其、巴基斯坦等伊斯兰世界大国是倡导泛伊斯兰主义的核心国家,但它们更多是把泛伊斯兰主义作为服务于外交的手段或软实力,但“其政治行为也都基于现实的国家利益,而非理想观念”。[13]

尽管各种伊斯兰思潮均把重建“穆斯林共同体”作为其政治理想。但是,毫无疑问,以宗教政治共同体即实行伊斯兰教法统治的“伊斯兰国家”取代现行的民族国家,从原则和现实方面都已不具合理性和可能性。目前,伊斯兰世界已分化为57个民族国家(伊斯兰合作组织成员国)、阿拉伯民族作为伊斯兰教的创立者已分化为22个民族国家,阿拉伯伊斯兰世界。内部复杂的矛盾,都决定了重建穆斯林共同体是注定无法实现的乌托邦。[14]

尽管重建“穆斯林共同体”已不具现实可能性,但伊斯兰极端主义则一直把它作为进行政治动员和蛊惑穆斯林民众的手段,其本质在于利用这一理想的政治感召力服务于极端主义的思想构建、政治动员和人员招募,这也是伊斯兰极端主义的欺骗性所在。例如,伊斯兰极端主义思想家赛义德·库特布强调,世界穆斯林需要“形成一个坚信‘万物非主,唯有真主’的乌玛”。乌玛将带领穆斯林“走上正途,穿越覆盖全世界的‘蒙昧’海洋”[15]。作为埃及伊斯兰极端组织“圣战组织”创立者,穆罕默德·阿布杜·赛莱姆·法拉吉因参与刺杀埃及总统萨达特被判处死刑,他也曾强调指出,穆斯林的历史使命分为近期目标和远期目标:近期目标是在自己所在国家建立实行教法统治的“伊斯兰国家”,远期目标是发动“圣战”收复失去的土地,最终建立统一的穆斯林共同体“乌玛”。[16]“伊斯兰国”的领导人阿布·贝克尔·巴格达迪认为,“伊斯兰国”的目标是重建穆斯林的共同体即“哈里发国家”。他指出:“我崇敬的穆斯林共同体:当我们宣布建立伊斯兰国之际,我们便不再背逆真主”;“‘伊斯兰国’不承认人为的边界,以及伊斯兰国之外的任何国民身份。”[17]

如上所述,泛伊斯兰主义也强调重建穆斯林共同体“乌玛”的重要性,但它更多是面对近代伊斯兰文明的衰落,寻求以宗教复兴实现民族复兴,其反对的对象主要是殖民主义和帝国主义,其目标是先实现穆斯林各民族的复兴,再实现伊斯兰统一,因而具有泛民族主义色彩。而伊斯兰极端主义尽管也强调重建穆斯林共同体“乌玛”,但其反对的对象是现存合法的民族国家政权,其重建穆斯林共同体“乌玛”的路径是以暴力“圣战”方式推翻现存国家政权,建立实行教法统治的“伊斯兰国家”,再寻求通过建立所谓“哈里发国家”实现伊斯兰统一,甚至逆历史潮流而动、以极端暴力方式直接建立“哈里发国家”,其突出表现形式即“伊斯兰国”。总之,“基地”组织和“伊斯兰国”都强调重建“乌玛”,但它在很大程度上是利用重建“乌玛”这一旗号吸引穆斯林加入极端组织,它关心的并非穆斯林共同体的重建,重建“乌玛”只是极端组织进行政治动员的旗号。

三、伊斯兰极端主义是伊斯兰主义中的极端派别

讨论伊斯兰极端主义需要首先理解伊斯兰主义,因为简而言之,伊斯兰极端主义就是伊斯兰主义的极端派别。伊斯兰主义是指主张按照伊斯兰原初教旨变革现实社会的宗教政治思潮及随之而来的反对世俗化和西方化,全面推行伊斯兰化的运动。其基本宗旨是反对西方化、反对世俗化,主张返回伊斯兰教的原初教旨、变革现存的世界秩序、推翻现存的世俗政权,建立由宗教领袖或教法学者统治的、以伊斯兰教法为基础的伊斯兰国家和秩序。[18]

伊斯兰主义强烈反对世俗民族主义和现代民族国家,并主张重建体现“真主主权”的“伊斯兰国家”。[19]在政治认同方面,伊斯兰主义反对现代民族主义的民族国家认同,强调对超越种族、民族、地域的信仰共同体“乌玛”的认同,主张建立“以伊斯兰教法——沙里亚法为基础的伊斯兰政府”。[20]在国家权力的性质上,伊斯兰主义强烈反对世俗民族主义的国家主权原则,要求建立体现“真主主权”的“伊斯兰国家”。在政教关系上,伊斯兰主义反对世俗化进程和政教分离原则,主张建立政教合一的伊斯兰国家,即“国家统治必须与沙里亚法保持一致”,“行政和立法的功能和权威必须服从并辅助沙里亚法的国家”。[21]

当代伊斯兰主义自产生以来就存在温和派与极端派,尽管二者都主张通过建立伊斯兰教法统治下的伊斯兰国家,实现重建伊斯兰社会和伊斯兰秩序的目标。但二者在思想主张和政治实践方面都具有明显的区别。在思想方面,温和派能够包容非伊斯兰的文明、制度和思想,而极端派则以不容异己、非此即彼的态度排斥一切非伊斯兰的文明、制度和思想;在政治实践方面,温和派致力于通过合法的政治参与等和平方式实现其目标,而极端派则扭曲和滥用“圣战”,谋求以暴力“圣战”的方式实现其目标,进而走向极端主义和恐怖主义。

伊斯兰主义的温和派和极端派都反对世俗主义,主张重建穆斯林共同体“乌玛”即“哈里发国家”。但二者存在以下本质区别:第一,在如何处理同世俗世界关系的问题上,温和派思想家倡导“融入改造”,而极端派思想家则主张“暴力反抗”。第二,在重建“哈里发国家”的方式上,温和派思想家反对贸然使用暴力,极端派则强调“暴力圣战”的合法性和正当性,并且主张“圣战”应由穆斯林的“集体义务”转向“个体义务”。[22]总之,伊斯兰极端主义思想的特质突出表现为片面强调伊斯兰与非伊斯兰的绝对对立,并主张通过暴力手段重建实施伊斯兰教法的“真正”的伊斯兰国家。

以伊斯兰主义组织穆斯林兄弟会为例,在哈桑·班纳创立该组织初期,穆斯林兄弟会在总体上采取相对温和的策略。尽管穆斯林兄弟会反对世俗阿拉伯民族主义,排斥世俗化和西方化,主张建立体现“真主主权”的“伊斯兰国家”,但在政治实践上主要以宣教的方式传播其政治思想,并未以“圣战”为名从事暴力恐怖活动。在1949年哈桑·班纳遭暗杀身亡后,穆斯林兄弟会开始分裂为温和派和极端派,而极端派在思想上的强烈排他性和行为上的极端暴力性,使其走向了伊斯兰极端主义。

哈桑·班纳死去后,穆斯林兄弟会内部的温和派和极端派在理论上各自产生了一位代表人物,温和派的代表是穆斯林兄弟会的总训导师哈桑·胡代比,极端派的代表人物为赛义德·库特布。胡代比的代表作是《宣教者,而非教法官》,他在该书中对埃及的伊斯兰极端主义思想进行了深刻的批判,因此有评价称该书“代表着伊斯兰温和政治思想对伊斯兰极端政治思想的回击”。[23]赛义德·库特布是伊斯兰极端主义思想的集大成者,他在其著作《路标》中阐述的极端思想,对伊斯兰极端主义思想的系统化发挥了重要作用,库特布也因此被西方称为“伊斯兰极端主义的教父”,[24]“基地”组织创始人本·拉登曾聆听库特布授课,并深受其极端思想影响。从穆斯林兄弟会分裂出来的“伊斯兰圣战组织”和“赎罪与迁徙”等组织则成为典型的伊斯兰极端主义组织,其成员后来又成为“基地”组织的先驱,如“基地”组织的二号人物扎瓦赫里就是“伊斯兰圣战组织”的成员。

相对于“基地”组织,“伊斯兰国”的思想和实践更加极端:“伊斯兰国”坚决主张将建立所谓哈里发国家的目标付诸实践;特别强调什叶派和逊尼派对立,煽动教派仇恨和教派冲突;强调更为极端的“定叛”原则,随意把反对其主张的穆斯林定性为“叛教者”;强调滥用暴力的“进攻性圣战”并付诸实施。[25]从某种程度说,“伊斯兰国”是“基地”组织中更加极端的派别建立的思想更加排他、行为更加暴力的极端组织,或者说是“基地”组织内部分裂而发生“再极端化”的产物。

总之,极端组织通过扭曲和发展伊斯兰主义的主要理论命题,对伊斯兰历史上的主要传统、制度和思想进行扭曲和滥用,进而服务于伊斯兰极端主义的倒行逆施,其中最为典型的做法是围绕“哈里发国家”“圣战”等制度建构伊斯兰极端主义的思想体系并付诸实践。

第一,重建“哈里发国家”的倒行逆施。重建实行哈里发制度的伊斯兰国家是现代伊斯兰主义的主张,其基本逻辑是首先推翻现行的民族国家并建立实行伊斯兰教法的伊斯兰国家,然后才有可能进一步实现伊斯兰国家的联合,最终实现重建哈里发国家的目标。因此,现代伊斯兰主义的兴起,可以视之为一种重建“哈里发国家”的努力。[26]伊斯兰极端主义更加重视重建“哈里发国家”,并主张以暴力“圣战”的方式付诸实践,其突出表现是“伊斯兰国”重建“哈里发国家”的历史逆动。但是,正如有关研究表明,在伊斯兰教演进的历史进程中,哈里发制度经历了从早期政治实践及其理想化到中世纪的历史倒退,再到近现代重建哈里发国家的诉求与实践。自中世纪以来,理想的哈里发制度发生了严重的扭曲和异变,突出表现为哈里发的世袭制、人格严重退化、宗教权威弱化、专制独裁以及哈里发国家分裂,多个哈里发并存等残酷现实;近代以来,无论是近代的复兴运动和改革主义,还是现代伊斯兰主义,都不同程度地有重建哈里发国家的思想诉求和政治实践,但无一获得成功;极端组织“伊斯兰国”重建所谓“哈里发国家”的实践,完全是打着宗教旗号行极端主义和恐怖主义之实的历史逆动。总之,历史和现实表明,哈里发制度的适应性和正当性日趋丧失,任何重建哈里发制度的实践都背离了社会现实和时代潮流,也无法获得实现。[27]

第二,对“圣战”的扭曲和滥用。首先,片面强调暴力“圣战”。伊斯兰教中的“圣战”即“吉哈德”(Jihad)并非仅仅意味着战争。在《古兰经》中,“吉哈德”的原意有“斗争”“奋斗”和“作战”等多种含义和形式,十分复杂。[28]前者即“大吉哈德”,主要指言论和思想层面的斗争;后者即“小吉哈德”,主要指战争和作战层面的斗争。但伊斯兰极端主义仅仅把“圣战”被曲解为滥用暴力的“小吉哈德”,为其非法暴力活动寻求合法性依据。其次,片面强调“进攻性圣战”。“圣战”有防御性和进攻性之分,“进攻性圣战”是进攻“敌人领土”的“圣战”,是需要由宗教领袖和国家领导人发布命令的“集体义务”,“防御性圣战”是穆斯林抗击外来侵略的“个体义务”。[29]但伊斯兰极端主义完全抹杀防御性和进攻性“圣战”的区别,片面强调“进攻性圣战”的重要性。例如,“伊斯兰国”声称“进攻性圣战”是“哈里发国”的集体性义务,偶像崇拜者和不义的政权都是“圣战”的主要对象,叫嚣通过向非伊斯兰世界发动“圣战”,扩大“哈里发国”的疆域。“伊斯兰国”领导人巴格达迪特别强调“进攻性圣战”的重要性,强调穆斯林要“在叛教的非信者的领土上对他们发动进攻”[30]。

最后,无视伊斯兰教对“圣战”的法律和道德限制,肆意发动“圣战”并滥杀无辜。伊斯兰教禁止攻击平民和非战斗人员、妇女、儿童、教士,强调尊重人道原则和道德原则,[31]禁止对穆斯林发动“圣战”,禁止在清真寺进行“圣战”,但“基地”组织和“伊斯兰国”等极端组织完全不顾这些限制,肆意进行无差别、无限制的暴力恐怖活动,随意以伊斯兰的名义宣布和发动“圣战”,无疑是对“圣战”和滥用。[32]

综上所述,伊斯兰极端主义是当代伊斯兰主义中持激进或极端主张的思想观点、政治与社会主张的总称,背离宗教的和平本质,以宗教名义进行暴力恐怖活动,[33]构成了伊斯兰极端主义的本质特征。伊斯兰极端主义与恐怖主义的联系也在于此,即通过扭曲伊斯兰教教义为恐怖主义提供意识形态支持和社会动员手段。伊斯兰极端主义具有三个方面的特征:第一,明显的政治性,伊斯兰极端主义绝不是宗教,它在本质上具有反宗教的特征,完全背离伊斯兰教的和平与中正精神,因此它是打着伊斯兰教旗号的极端政治思想、政治组织和实践运动。第二,强烈的排他性和暴力性,一切不符合其主张的事物都绝对地加以排斥,并采取一切手段予以摧毁或消灭。伊斯兰极端主义不仅排斥所谓非伊斯兰的文化、社会制度,而且对不同意其极端主张的穆斯林也视为“叛教者”并无情杀戮,这种非此即彼、排斥异己的思想和做法完全背离了伊斯兰教中道精神。第三,极强的欺骗性,伊斯兰极端主义为进行社会动员,争取宗教信众的支持,往往以净化信仰、正本清源和复兴伊斯兰教为名进行欺骗性宣传,使不明是非的宗教群众成为其极端主义实现其政治目的的工具和牺牲品。

总之,从伊斯兰政治思潮的角度看,伊斯兰极端主义是伊斯兰主义中区别于温和派的极端派别;伊斯兰复古主义、伊斯兰改革主义、泛伊斯兰主义的部分思想和观念都是其歪曲和利用的对象;政治性、排他性、暴力性和欺骗性构成了伊斯兰极端主义的基本特征。

[1]吴云贵:《近代伊斯兰运动》,中国社会科学出版社1994年,第2页。

[2]刘中民:《民族与宗教的互动:阿拉伯民族主义与伊斯兰教关系研究》,时事出版社2010年,第116—124页。

[3]金宜久:《当代宗教与极端主义》,中国社会科学出版社2008年,第445页。

[4]彭树智:《从伊斯兰改革主义到阿拉伯民族主义》,《世界历史》1991年第3期。

[5]HughRoberts,“RadicalIslamismandtheDilemmaofAlgerianNationalism:TheEmbattledAriansofAlgiers”,ThirdWorldQuarterly,Vol.10,No.2,April1988,p.557.

[6]金宜久主编:《伊斯兰教与世界政治》,社会科学文献出版社1996年,第320—321页。

[7]吴云贵:《近代伊斯兰运动》,中国社会科学出版社1994年。

[8]吴云贵、周燮藩:《近现代伊斯兰教思潮与运动》,社会科学文献出版社2000年,第320—321页。

[9]刘中民:《伊斯兰教与当代伊斯兰世界的国际合作》,《世界经济与政治》1996年第11期。

[10]钱雪梅:《乌玛:观念与实践》,《国际政治研究》2008年第4期,第113页。

[11]BernardLewis,“RethinkingoftheMiddleEast,”ForeignAffairs,No.3,1992,p.101.

[12]在我国,一般意义上的“伊斯兰国家”通常是指大部分居民以伊斯兰教为宗教信仰的国家。此外,习惯上还有一个标准,伊斯兰会议组织的57个成员国都是伊斯兰国家。而伊斯兰主义的“伊斯兰国家”概念有着严格的政治含义,即实行伊斯兰教法的国家。

[13]NaveedS.Sheikh,“PostmodernPan-Islamism?TheInternationalPolitics,andPolemicsofContemporaryIslam,”JournalofThirdWorldStudies,Vol.19,No.2,Fall2002,pp.43-61.

[14]刘中民:《伊斯兰的国际体系观——传统理念、当代体现及现实困境》,《世界经济与政治》2014年第5期。

[15]SayyidQutb,Milestones,NewDelhi:IslamicBookService,2006,p.33,p.12.

[16]MarcSageman,UnderstandingTerrorNetworks,Philadelphia:UniversityofPennsylvaniaPress,2004,pp.15-16.

[17]ColeBunzel,“FromPaperStatetoCaliphate:TheIdeologyoftheIslamicState”,TheBrookingsProjectonU.S.RelationswiththeIslamicWorld,AnalysisPaper,No.19,March2015,p.7,p.24.

[18]金宜久:《论当代伊斯兰主义》,《西亚非洲》1995年第4期。

[19]刘中民:《伊斯兰原教旨主义对民族主义的思想挑战》,《世界民族》2001年第6期。

[20]HughRoberts,“RadicalIslamismandtheDilemmaofAlgerianNationalism:TheEmbattledAriansofAlgiers”,ThirdWorldQuarterly,Vol.10,No.2,April1988,p.557.

[21]Ibid.

[22]王晋:《对立与暴力:伊斯兰极端主义的特质刍议》,《阿拉伯世界研究》2018年第4期。

[23]BarbaraZollner,TheMuslimBrotherhood:Hasanal-HudaybiandIdeology,AbingtonandNewYork:Routledge,2007,p.70.

[24]JohnL.Esposito,UnholyWar:TerrorintheNameofIslam,OxfordUniversityPress,2002,p.56.

[25]刘中民、俞海杰:《“伊斯兰国”的极端主义意识形态探析》,《西亚非洲》2016年第3期。

[26]WilliamMcCants,TheISISApocalypse:TheHistory,Strategy,andDoomsdayVisionoftheIslamicState,NewYork:St.Martin'sPress,2015,p.122.

[27]刘中民、郭强:《伊斯兰哈里发制度:从传统理想到现实困境》,《世界经济与政治》2018年第3期。

[28]吴冰冰:《圣战观念与当代伊斯兰恐怖主义》,《阿拉伯世界研究》2006年第1期。

[29]ShermanJackson,“JihadandtheModernWorld”,JournalofIslamicLawandCulture,Vol.7,No.1,2002,pp.1-26.

[30]ColeBunzel,“FromPaperStatetoCaliphate:TheIdeologyoftheIslamicState”,TheBrookingsProjectonU.S.RelationswiththeIslamicWorld,AnalysisPaper,No.19,March2015,p.10.

[31]SheikhWahbehAl-Zuhil,“IslamandInternationalLaw”,InternationalReviewoftheRedCross,Volume87,Number858,June2005,pp.282-283.

[32]吴冰冰:《圣战观念与当代伊斯兰恐怖主义》,《阿拉伯世界研究》2006年第1期。

[33]吴云贵:《伊斯兰原教旨主义、宗教极端主义与国际恐怖主义辨析》,《国外社会科学》2002年第1期。

(来源:《世界宗教文化》2022年第5期)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计