摘要:《儒教与道教》是德国社会学家马克斯·韦伯的名著,是社会学中国研究的首部重要著作。本文从韦伯阅读史的资料入手,以发生学的视角梳理其思想框架:首先,在汉学史的视域下,理解韦伯接续的思想传统,梳理《儒教与道教》中所体现的学术风貌,揭示德、法、英、美、俄等国汉学研究的基本框架如何构成了韦伯研究的起点;其次,对于汉学资料的局限,韦伯有所反思,并创造性地关注、引用了当时新一代中国学人的工作;最后,韦伯的洞察力在相当程度上源于他的一般社会学的理论见解,从韦伯著述史的角度来看,韦伯中国研究是其社会行动理论的一个具体应用,并指向一条有可能摆脱西方中心主义的、社会学的中国研究的路线,即立足于中国本土经验的理论对话与理论创新。

关键词:《儒教与道教》;汉学史;社会学中国研究

作者:何蓉,中国社会科学院社会学研究所研究员、博士生导师;何莹,中国社会科学院社会学研究所博士后。

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”(17ZDA233)的阶段性成果。

一、引言:《儒教与道教》的学术史回顾

社会学的中国研究,顾名思义,即以社会学的理论概念、研究方法对中国社会进行的研究,从社会学理论的角度,则意味着社会学的本土化,但是,源于西方经验的研究工具,对于具有悠久历史和独特文化的中国社会而言,往往带来理论术语的局限甚至陷阱,例如,相同概念实则涵盖着不同的现象,或者机制相同却用了不同的说法。因此,一条可能的路径是,从影响深远的社会学原典入手,在梳理其资料、思想框架的基础之上,进行学科的理论反思,以期有助于建设贴近中国经验又具有普遍的理论价值的社会学。

本文所论《儒教与道教》是社会学自诞生以来居首要地位的一本关涉中国研究的著作,也属于社会学三大家之一马克斯·韦伯生前出版的最后一本书,1920年编入其有关世界文明比较研究的《宗教社会学论文集》。自问世以来的百年间,这本书促发了围绕着中国社会形态、经济发展、政府治理等主题的许多不同学科的研究。特别是从20世纪80年代以来,在关于韦伯研究的领域中,以滕布鲁克有关韦伯作品的“主题统一性”问题为开端,发生了重视其世界宗教的、比较历史研究的转向。是在中文学界,现实中的东亚经济腾飞,大大促进了儒家文化与经济发展相关论题的讨论,可以说《儒教与道教》是中国社会学恢复重建时期引发广泛兴趣的一个文本,而随着当前中国全面发展、成就举世瞩目,此书还将在理解和研究中国方面发挥更重要的作用。

不过,自1923年罗士恒(Arthur von Rosthorn)在一本韦伯纪念文集(Erinnerungsgabe fuer MaxWeber)中首次就韦伯的这本著作提出质疑以来,一些汉学、历史学者们也相继对该书的方法论、资料错漏、时间错置等进行了批评,但至今缺少社会学角度的系统反思。实际上,这本书的学术价值在于其扎实的资料基础,而且作为韦伯生前完成修订并出版的最后一本书,能够体现他在成熟时期的理论思考。鉴于其深远影响,本文将从韦伯使用的基础文献切入,考察资料的内容、作者或译者、文本的可靠性等,并进一步提炼韦伯的理论贡献、衡量其理论价值,明了韦伯阅读史的研究进路。[1]

在研究资料方面,《儒教与道教》有两个优势,首先是韦伯个人的语言优势,除了德文之外,他可以阅读八种语言(法语、英语、意大利语、西班牙语、俄语、希伯莱语、拉丁语、希腊语)的文本资料,这使他可以顺畅应用19世纪以来至20世纪初的汉学、东方学的研究成果,并跨越汉学不同传统的畛域之限,广泛征引。由此又涉及这部作品的第二个优势,即时代优势:20世纪初,韦伯的关注点转向俄国及中国、印度等古老文明,恰逢汉学和远东学术研究的一个鼎盛阶段,西方汉学的欧洲大陆学派、俄罗斯学派与英美学派正逐步形成[2],这使得《儒教与道教》奠基于较为扎实的专业化、学术化的汉学基础之上。

通过文本来源的初步梳理可见,韦伯集中使用的是德语(德、奥、荷)、法语与英语(英、美)文献[3],正文中标明出处的有十三位德语译/作者、十五位法语译/作者与十七位英语译/作者的超过六十五种文献,其中包括传统中国文献的译介,例如《国语》《论语》《史记》等古代经典的编译,《御撰通鉴纲目》《十六国疆域志》(洪亮吉)等清季官私所修史志的翻译;也包括发表在汉学系列出版物之上的研究,如《汉学丛书》《北京东方学会会刊》等;还包括了众多来华传教士、外交官等的其他文献译介、社会观察等著述。《儒教与道教》所引学者中,获得汉学界最具声望的儒莲奖的就有八位、计十三次。[4]

以上资料优势不仅意味着韦伯研究的立论较为扎实,而且奠定了该书承上启下的学科史地位。韦伯对汉学有继承、有突破,简言之,他承接了汉学的创新,又超越了国别研究的局限和西方中心主义的偏见,成为了社会学领域内首本具有深远影响的中国研究的专门著作。

客观而言,《儒教与道教》主要依托19世纪后半期至20世纪20年代初的汉学资料,此际正值中国受到帝国主义入侵、陷入半殖民地半封建泥淖、中国人与中国文化遭受极大屈辱的至暗历史时期,尽管汉学家们不无偏见与舛误,但毕竟是以一种学术眼光严肃看待中国文明及其发展历程的努力,在一定程度上有助于世界较为客观地了解中国。

而且,汉学家们的研究开拓了中国学术的视野,专业化的汉学以近代以来的科学发展为支撑,在文本、资料的收集、整理、诠释等方面,丰富与提升了中国的传统学术。韦伯所引资料使他更接近传统的文本记录之外的那个“沉默的中国”,因此相对于中国传统社会中精英与大众、少数智识阶层与大量未受教育的平民阶层之间的区隔,这本书一定程度上弥合了其间的差距,体现了社会学进路的中国研究对于社会生活实际运行的重视。

这样看来,如果说《儒教与道教》是一座“房子”,那么它无疑是建立在新学科的地基之上的,其“砖瓦木石”即建筑的材料源自一个推陈出新的时代、一个沟通中西的领域,其形制、架构与风格体现着“建筑师”本人的思想框架与理论洞见。因此本文认为,考察《儒教与道教》的资料使用与立论基础可以辨析韦伯的资料取舍与论证,判别韦伯社会学的真正贡献所在。

本研究将从汉学的国别特色入手,从知识框架上梳理韦伯研究中的资料来源及特色。进而关注韦伯的中国研究如何源于汉学、又突破汉学,并尝试回答这样一个问题,在当时中国被动进入现代化阶段的时候,以“欧洲文明之子”自居的韦伯,有无可能超越某种东方主义的视野?这有助于思考一个更具普遍意义的问题,即社会学的中国研究如何能够既立足本土/特殊性、又具世界意义/普遍性?

二、《儒教与道教》的汉学渊源:来源和思想框架

各国汉学各有不同的学术特色,例如,法、德较重语言、文献、考古,英国重概念、尚实用,从各自角度影响了韦伯的研究。而且,由于汉学发展的历史阶段与现实机缘也不尽一致,例如,德国汉学依托着深厚的历史哲学传统,法国汉学较为贴近中国的文化传承与科技成就,英美汉学家对中国人的社会生活和中华文明起源的讨论,均促发了韦伯研究的不同主题。

(一)德语文献的影响:比较历史观

德国的汉学研究起步较晚,且一开始就有服务于殖民意图的特色,一直到20世纪才脱离所谓“前汉学时代”进入专业汉学的阶段[5]。《儒教与道教》中所引德语文献,大部分出版于19世纪中期至20世纪头20年,恰好映射出德国汉学转折之际的样貌,例如,从时间上看,韦伯所引文献中,较早的有帕拉特(H.Plath)1869年出版的《四千年前的中国》(48、53)[6],较新的则有孔好古(August Conrady)的学生(M.Quistorp)出版于1915年的博士论文(58、59、141)[7];韦伯所引汉学家来自德国汉学的几个最重要的研究中心,例如,有莱比锡学派承上启下之孔好古,有长期任职于柏林大学的顾路柏(W.Grube)、1909年获任汉堡大学首任专职汉学教席的福兰阁(O.Franke)、1912年起任柏林大学汉学教席的高延。可以说,一部《儒教与道教》,集结了走向专业化阶段的德国汉学之精粹。

不过,韦伯所引德语汉学家的立场不尽一致,在欧美迈向帝国主义的时代背景之下,出于一定程度的现实利益考量,有些汉学家们对华持有相当的敌意或警惕。例如,中国宗教研究的著名学者高延在1900年义和团运动之后,主张动用一切手段包括军事手段来实施中国的“文明化”[8]。另一位著名的“中国通”李希霍芬(F.von Richthofen)在19世纪60年代初来华考察,他忌惮于中国及中国人民的潜在竞争力,认为所有的“文明国家”要联合起来,谋求在华利益[9]。韦伯对此类立场有其判断和取舍,明确反对将中国排斥在世界文明的历史之外。韦伯视高延为“最精通中国教派史的专家”(300),指出李希霍芬的地理学著作亦有政治、社会方面的见解(374),但不同意他们对待中国的态度,认为尽管中华文明在晚近走向封闭与衰落,但中国作为一个文明体系的历史地位是毋庸置疑的[10],他将中国视为与西方遥遥相对的文明古国。

在此方面,他的一些基本判断更贴近帕拉特、顾路柏、福兰阁、孔好古等汉学名宿。从整体结构来看,韦伯《宗教社会学论文集》所体现的世界诸宗教的比较-历史研究的思想构造,与帕拉特的“多轴心的世界史”、孔好古的“中国独立发展出高度文明”的立场是一致的。其中,帕拉特在19世纪60年代末期就反击了当时认为中国文化停滞不前等负面看法,在分析中国文字语言资料的基础上,帕拉特主张多轴心的世界史,将中国的历史纳入到世界历史叙述之中[11]。孔好古[12]反对欧洲的所谓优越性,多次阐述中国人是“高度文明的自然民族”的观点,认为中国是高度发达的、独立发展起来的文明;反对西方对中国使用军事和其他武力,主张中国与西方应互相谅解,西方可以从文化上对中国施加影响[13]。此外,顾路柏曾于1897年至1899年间在北京从事研究工作。1902年,顾路柏的《中国文学史》(Geschichte der chinesischen Literatur)出版,影响深远《儒教与道教》有关中国的语言文字的部分,即源自顾路柏该书的相关著论述(185、186)。韦伯对道教的论述、正统/异端的划分,亦受顾路柏的相关看法之影响(245、269)。在有关中国历史演化历程、儒教与中国国家的密切关系等问题上,韦伯受到福兰阁的影响(374)[14]。福兰阁1888年起被派往德国在北京、上海的使领馆工作,逐步完成了从外交官、翻译官到汉学家的蜕变[15],他主张中国有其历史的演变、文化的发展与交流,认为从生物和生理学上来看,中国人与西方人无异,彼此表现出来的差异毋宁说是自然环境、习俗等不同使然[16]。这些基于实地考察和文化研究的见解为韦伯的著述提供了较为客观的参照。

综上所述,经过对德国汉学的不同发展路向的批判与吸收,《儒教与道教》将中国树立为一个经历了长期的历史演化过程、具有现实生命力的文明,是世界诸文明体系的一个组成部分。至于韦伯对中国科学、教育、社会制度等方面的了解,则有相当部分源自积淀更为丰厚的法国汉学。

(二)法语文献的影响:古代中国的科学技术与儒家的精神气质

法国汉学在国际汉学界享有崇高地位。以1814年法兰西学院创设汉学讲席为标志,法国汉学名家迭出,并通过创办《通报》《亚洲学报》等专业刊物,引领了欧洲汉学的发展[17]。《儒教与道教》的写作,倚重法国汉学甚多,主要体现在以下三个方面:以小毕欧(Edouard Biot)为代表的经典译介和主题研究、以《汉学丛书》为核心的传教士研究群体、20世纪初最重要的法国汉学家沙畹(E.Chavannes《史记》翻译与实地研究。

第一,小毕欧家学深厚,并师从汉学大师儒莲(StannislasJulien),是欧洲首批虽未到过中国但致力于中国研究的专家。他整合了科技与人文、工程师与汉学家的工作,对中国天文学、地质学、气象学和地震记录都有深入的研究。小毕欧发表了三类关于中国的论文与专题研究[18],《儒教与道教》中均有不同主题的引用:第一类是关于中国历史与社会经济,包括中国人口与土地(土地测量技术,118)、社会底层劳工类型、地主(地租,101)、中国税收(国库收入,93、377-379)、中国货币制度(货币制度与铸币数量,31、34)、公共教育(乡村学校,178)的研究;第二类研究中国地理,例如河流、盆地、古代的气温、地震(32)等;第三类涉及中国的科技史、矿产等工业史(银矿开采,32)、天文学等。

第二,晚清天主教在华传教士的中国研究群体,即夏鸣雷(Henri Havret)创办、天主教土山湾印书馆出版的《汉学丛书》(Variétés Sinologiques)的作者群。韦伯引用了《汉学丛书》上所刊蒂施佩(P.A.Tschepe)编译的《秦史》《汉史》《吴史》等多篇计约20处,以及甘达尔(Dominique Gandar)有关大运河和运输的考察(98、99)、勒加尔(Stanislas Le Gall)有关朱熹的研究(197)、夏鸣雷有关风水和堪舆师的论述(34)、方殿华(L.Gaillard)有关南京城的研究(44)等,为《儒教与道教》对中国古代文明的社会、政治等历史细节的认知奠定了基础。

尤其值得注意的是《汉学丛书》的作者群中有六位华人作者,他们或独立或与外籍教士合作,完成了十八部著作,其中最为知名的是黄伯禄、徐劢两位[19]。韦伯在书中引用了黄伯禄的《中国产权研究》(132、133、《行政杂记》(154),以及徐劢的《中华武科试实则》(175、183、197),集中体现了国际合作尤其是中法合作的汉学研究成果。

第三,《儒教与道教》中广泛引用且深刻影响到韦伯对中国古代的政治制度、精神气质等认识的,是沙畹所译司马迁《史记》。沙畹是19世纪末20世纪初法国汉学转型期间的大家,被誉为“西方汉学第一人”、法国汉学界的领头人[20]。沙畹有在中国实地考察的实践经验,热爱中国风物,注重与中国学者的交流,韦伯引用的《斯坦因在新疆沙漠中发现的汉文文书》[21]即是沙畹在尚未付梓时便寄去中国,并由罗振玉、王国维加以进一步分类考释,汇编而成具有开创意义的《流沙坠简》[22],成就了一段中法学术交流的佳话。

1895-1905年期间,沙畹陆续发表了《史记》前7卷的解译,即“本纪”“年表”“书”及一部分“世家”卷的内容,并且不单是翻译,还在前言、评论和附录中,对国际汉学界存在的问题进行了全面的批判,详细注释比勘中外史料,学术价值极高[23]《儒教与道教》正文中明确引用了约24处《史记》的记载,涉及官职俸禄、行政组织、贸易、宇宙创成论(五行学说)、各个思想学派(六家,尤其是儒家与道家)等多方面的内容。尤其重要的是,沙畹编译的《史记》深刻地影响着韦伯对中国知识分子的感知与认同。韦伯对儒家在后世的思想僵化、依附于政治等有多处批评,但是沙畹的译笔令他领会到了古代儒者的精神世界与人格魅力,在司马迁身上,他看到了儒者面对打击的理性、冷静,面对命运的折磨也傲然相对,为家族和个人的声望、尊严而隐忍坚守,“以其最为正统的儒教风格而令人动容”(241),这是他对儒者、儒家、儒教作同情之理解的认知基础,也成为其从士人阶层的精神气质来探究中国历史变革的立足点。

(三)英语文献的影响:社会生活与文明起源问题

韦伯所引英语文献主要来自英、美两国的汉学家及在中国从事商贸、外交等实务者的研究成果。鸦片战争以降,英国外交官、教士等散布于中国,对中国社会的研究得以扩展并深入,整体上看,英国汉学“重概念,尚实用,多从事于政治、地理、商业、语言之研究”[24]。至19世纪末,牛津、剑桥等先后建立了汉学教席,韦伯所引理雅各(J.Legge,141、142)、翟理斯(H.Giles,46、243)即分别在两校任教。

美国汉学的发展与其国力的增强同步,20世纪初,一方面延聘欧洲学者,一方面搜求东方文物,致力于汉学学科的建设。韦伯所引夏德(Friedrich Hirth)即是德国人,就任哥伦比亚大学首任汉学教授(76、81、141));方法敛(Frank H.Chalfant)则是著名的“库方二氏”之方氏,在中国收集、购买了大量甲骨,据此发表了中国文字研究的作品(76)。

外交官、传教士是19世纪末20世纪初英美中国研究的重要力量,不少人长期在华工作、游历。《儒教与道教》所引作者中,有些曾深度参与中国社会、经济、教育等事务,对中国亦有深厚的情感,例如,英国在华传教士艾约瑟(J.Edkins)曾被聘为中国海关的翻译,美国人马士(H.B.Morse)任职于中国海关总税务司,传教士丁韪良(W.A.P.Martin)担任同文馆和京师大学堂总教习等事[25]。

作为一个关注社会现实的社会学家,韦伯的兴趣不在于经典文献的文字考证、义理阐发等传统学术之上,而对两类所引英文文献饶有兴味。一类是有关晚清以来中国社会生活的观察,例如,卢公明(J.Doolitle)基于19世纪中后期福州地区所写的《中国人的社会生活》(147、155)、明恩溥(A.H.Smith)以山东地区为主写作的《中国乡村生活》(150、155、192)等,对于此类记录,韦伯有取有舍,取其敏锐的观察、丰富的细节,舍其欠缺科学论证的所谓中国特质的论断。另一类研究涉及到中国文明的起源、科学技术的发展等论题,实质仍是对早期中国文明的定位问题。韦伯引用并评价的一个重要文献是1894年拉克伯里(T.deLacouperie)发表的《中国上古文明西源论》(222),该书从语言、文学、艺术、历法、宗教、伦理、神话等各个方面论证中国文明源于巴比伦文明。莫东寅指出,此著曾轰动一时,“于东西交流上,予以甚多暗示”[26],并在20世纪初引发日本与中国学界的广泛追捧,甚至曾写入中小学教材[27]。

但是韦伯明确反对上述立论,认为中国本土有其早期文明的成果,在中华文明起源问题上,不应流于表面相似性的简单类比,而应摒弃“泛巴比伦主义”及其他类似说法,因为以五为神圣数字的宇宙论思辨,完全是中国本土的产物,而且中国人的宇宙法则远较巴比伦人更为细密成熟(63、277)。特别是,基于艾约瑟、丁韪良等人的研究,韦伯确信中国人有发明创造的能力,且在古代就已有重要的科技发明,包括罗盘针、印刷术、火药、纸、瓷器、丝绸、炼金术、天文学等(219)。

三、《儒教与道教》的突破:新材料与新科学

从上文对《儒教与道教》所引部分资料的梳理可见,汉学家们在不同方面影响着韦伯对中国的基本认识框架:德语汉学形塑了中国历史发展的基本框架,即作为一个文明体系的中国构成了“多轴心的世界历史”的一部分;法语汉学兼具文史的传统积淀、工程师的专业知识,充实了韦伯对中国自然环境与科学技术、社会发展机制与运行细节的认知;英语汉学对中国社会生活的考察提供了一幅幅中国与中国人的鲜活写真。

当然,韦伯自己也承认,对于中国这样一个广袤、复杂和历史悠久的国度而言,他能引用的资料非常有限。这导致他在论述特定问题时往往过于依赖同一资料,不少论述难免以点带面,或是某种“孤证”,从而影响论证的质量。有学者指出了韦伯著作的资料局限[28]。同时有研究者认为,从整体的汉学史角度来看,韦伯所获得的汉学文献算不上齐备,无法体现欧美汉学及远东研究的全貌[29]。近年来,在批评东方主义的潮流之下,还有学者指出,从19世纪以来,随着汉学的发展,将非西方社会他者化(otherization)的东方主义进一步地制度化(institutionalized)了,韦伯既然应用二手资料进行东方社会的研究,就难免受其影响,甚至构成了东方主义路线的某种延续[30]。

的确,韦伯从未到过中国,亦不通中文,仅凭汉学家们的翻译、评述与见闻等,即对中国社会的历史、文化、经济、政治等提出见解,这很容易堕入他自己常常抨击的“门外汉”窠巢。但是笔者认为,韦伯之所以能够突破汉学研究的藩篱,一方面是因为引入了本土视角来勘察资料来源,另一方面得益于新的社会学理论工具的运用。

(一)新的资料来源:本土视角的引入

与多数汉学家相对单一的学术路径不同,韦伯善于博采各家所长。而且,他不赞同仅靠历史文献、文字考证来理解中国的做法,而注重使用中国的正式制度资料、官方文件、碑铭等出土文献来考察社会的运行环境与人的行为特征,从而能够结合文献资料与考古发现、正式制度与实际社会运行等不同方面,呈现出一个立体的、不囿于西方精英视角的中国社会。《儒教与道教》资料使用的一个敏锐与卓见之处,是对同时代的中国人视角与记述的重视。从韦伯生平的传记资料等来看,他对中国的印象不只停留在文字记录,还有来自中国的器物、戏剧、时人评论等鲜活内容,表明他对中国人与中国文化有较为直接的把握,主要体现在以下两个方面。

第一,韦伯对来自同时代中国人的记录、能够反映中国社会具体情况的资料非常重视。例如,他阅读了清朝驻欧洲的外交官陈继同有关中国人与中国文化的著作;倚重《京报》(Peking

Gazete)[31]来理解中国的政治运行、社会治理,全书共引用了《京报》在1873-1899年间约32处、50条记录,包括官员任免等信息、大臣奏折与皇帝批示的文书往还、全国各地的水早灾害信息或异闻、地方法律判例评说等。韦伯经常将中国相关记录与欧洲尤其是德国政治中的现象进行对比,试图勘察中国国家治理的实际状况和背后的社会伦理、价值倾向。

第二,韦伯敏锐地关注到作为外交家、留学生等进入到欧美社会的新一代中国人。在韦伯的时代,已有一定数量的中国青年学子前往欧美留学[32],反映在《儒教与道教》中,韦伯搜集并征引了在德国、美国、英国留学的中国学生的多部著作[33],构成了书中有关儒家财政思想、货币政策、民间团体与金融、乡村与城市的社会生活等内容的基础。

(二)新的理论框架:世界诸文明的比较历史研究

一般来说,汉学家们往往有将中国特殊化、他者化的倾向,而韦伯持社会学的研究立场,认

为中国与其他文明是并存共生的,并非与西方相对的某种“他者性”。他的中国研究有一个统驭性的基本论题,即中国社会本来具有有利于资本主义发生的某些显著优势,为什么未能产生近代理性类型的资本主义?这一论题的背后,与其说是某种专断的、规范性的西方中心主义立场或单一路径的优越性,毋宁说是他在新教伦理的基础之上,向非西方社会推进其理论的应用。

为了更好地理解这一点,需要回到韦伯有关世界文明的比较历史研究的整体框架。从韦伯著作史来看,写作于1904-1905年间的《新教伦理与资本主义精神》奠定了有关现代资本主义发展的命题基础,从20世纪10年代中期开始,先后写作了《儒教与道教》(中国《印度教与佛教》(印度《古犹太教》等作品,构成了韦伯《宗教社会学论文集》的主体,其中,中国作为与西方距离遥远、但高度发达的文明形态,成为他比较历史研究的首要选择。

韦伯对于世界文明研究的重要理论反思,还体现在《比较宗教学导论——世界诸宗教的经济伦理》《中间考察——宗教拒世的阶段与方向》等文章,通过将西方文明与中国、印度等非西方文明放在同样的经济伦理、世界图像等一般研究概念之下,世界诸文明体系被视为是平等、并列、共存的理性规制体系,而儒教与清教一样,是完善的但在不同方向上的理性主义类型[34]。中国作为一个分析个案,是世界文明史的组成部分;东方与西方的各个文明类型,如同散布在大地上的火车轨道一样,各有其轨迹、又可交汇并存。

立足于汉学家们的研究基础之上,韦伯形成了其基本立场,即独立发展的中华文明应有其历史地位,中国历史是世界普遍历史的一个组成部分,中国社会是一个具有历史变化与现实活力的社会。

(三)以“人”的相同相通为前提的研究立场

不过,在明确了世界诸文明的并立共存格局之后,仍然要面对的一个问题是,中国人毕竟有其特有的思维与行为方式,那么应如何看待和理解中国人在外表、行为、性格等方面的特征?换言之,中国人的特殊性表现在哪里?

在韦伯生活的时代,对中国人的非常负面的议论并不鲜见[35],且有不少猎奇、夸张之论。韦伯反对猎奇式的低俗,也无意于宗教家式的拯救,因此,他对传教士在中国的见闻、记录很看重,认为可以在其中看到真实的社会生活。但是他同时认为,仅凭简单的、肤浅的外在观察就断定其“性格”并进而从个体泛泛地推向群体“民族性”的结论并不科学。例如,在传教士文献中,中国人有以下特征:

异常缺乏“神经”(Nerven)——就近代欧洲对此字的特别意味而言;无限的耐心与自制的礼貌;墨守成规;对于单调无聊根本没有感觉;完全不受干扰的工作能力与对不寻常刺激的迟钝反应,尤其是在知性的领域里。(314)

韦伯认为,这种简单粗暴的总结假设了中国人在生理、心理和认知能力方面的不足或特殊。他指出,中国人并非僵化、缺乏鲜明的情感,得出这种片面的印象,只是由于双方互动不够、观察不深入。因为一旦处于不同的情境下,中国人就会表现出丰富的、多样的情绪特征,与上述刻板印象形成鲜明对比:

(中国人)对于所有未知的或不是立即明显的事物,有一种特别非比寻常的恐惧,并且表现于无法根除的不信任上;对于那些不切近或不能当下见效的事物,加以拒斥或者毫无知性上的好奇心。(314)[但是]对于任何的巫术诡计都带有一种无限的、善意本质的轻信,无论它是多么的空幻。(314)

极端缺乏真正的同情心与温情,即使在人际关系密切的团体内也经常如此,这与社会组织之强大的、紧密连结的凝聚,显然是相对的。(314)

成人对于父母的绝对顺从与仪式性的孝敬,跟小孩那种(典型的)不具感情的无权威性,似乎并不一致。(314-315)

常有人提到的中国人的极端不诚实(即使是对他们自己的辩护律师),跟中国大贸易商那种明显而突出的可靠性……似乎也不能配合。(315)

通过罗列以上各种对立的心理或情绪,韦伯试图表明,在中国人身上,迟钝/敏感、不信任/轻信、紧密的社会联结/缺乏同情心与温情、对父母孝敬/对小孩无权威性、不诚实/可靠性等特征是对立且并存的,表明中国人在情感方面发展充分,与欧洲人并无二致,只是在不同情境下表现出不同的特质而已,不应根据肤浅而片面的印象立论。而且,这些不同的特质,与其说是生物学的根本差异,不如说是理念熏染、制度导引等所致。

同样,我们不应认为,韦伯以上论述是出于对中国人的特殊情感,恰恰相反,他不是以一种特殊性取代汉学家或传教士们的笔下的另一种特殊性,而是基于其理解社会学的、社会行动类型学等理论,横跨西东、贯穿古今,提炼不同时空的经验现象,在普遍相同、相通的人及其历史形式的前提下,建立不同的文明与文化的理想型。

韦伯反对民族性等似是而非的集体概念而超越其时代的西方中心主义,其思想基础在于20世纪10年代理解社会学的理论建构。与《儒教与道教》等写作基本同时,韦伯的方法论思考不断臻于成熟。一个标志性的著述史事件是,1913年韦伯在《逻辑》(Logos)上发表《关于理解社会学的一些范畴》(Ueber einige Kategorien der verstehende Soziologie,1913),提出“理解社会学”这个名词以及行动的不同类型。一战结束后,韦伯对这一理论继续加以修订,形成后来《经济与社会》开篇之《社会学的基本概念》。随着这一方法论的型构,韦伯有关“人的科学”得以建立在个体的,既关照主观理念又结合客观情境的基础之上,换言之,他的社会学之所以具有理性的、形式的抽象与类比,就是因为建立在人及人的社会形式在本质上相同、相通的理性认知的基础上。[36]人性是相通的,教化人的方式不同,文明的方向,特征亦有不同。

(四)对不同社会领域的交织分析

作为世界诸文明比较研究的重要部分,《儒教与道教》实际论及的主题远逾“世界诸宗教之经济伦理”这一名目之限,《经济与社会》中划分出的宗教、经济、支配、法律、城市、社会团体、阶层或身份群体等诸社会领域[37],《儒教与道教》中都有相当重要的讨论,形成了韦伯两大作品体系的贯通,此外教育、考试、科技等相关主题也被论及。

这里便体现出了《儒教与道教》不同于多数汉学研究的又一重要特色,即内容广泛,几乎触及了所有重要的社会领域。诚如前文所指出的,如小毕欧、高延、沙畹、陈焕章等韦伯所引的主要作者,他们的研究主题都主要集中在个别领域之上,对其它领域的关照往往是附属性的。而《儒教与道教》在入手处是基于宗教与经济发展的问题,在内容上却与韦伯另一作品系列、即《经济与社会》的框架一致,在这个意义上,韦伯的中国研究是其有关不同社会领域的主题的一个应用分析。

《儒教与道教》中的此种分析,一方面,依据整体思路,对不同社会领域、不同主题的集中讨论会在不同章节中分别呈现,总体上,在占据了全书一半篇幅的、被名为“社会学的基础”的前四章,韦伯讨论货币、城市、氏族、财政、法律、政治制度与社会运行等主题,而只是在第五章开始,韦伯才集中讨论了宗教伦理及其担纲者;另一方面,各领域的分析往往又是相互关联的,尤其是在许多问题上,关于不同社会领域的讨论一再碰撞与交织,其中一个典范是理性资本主义的产生在中国有哪些有利与不利因素,作为贯穿全书的根本性问题,相关探讨几乎触及了所有重要社会领域。通过这种纵横交错的论述方式,不同社会领域的重要现象得以呈现和分析,传统中国的整体面貌在其中得以更完整地呈现出来。其背后体现着韦伯的整体中国观,即高度发达的复杂文明体系、各领域自成一体又相互影响的社会系统。

四、《儒教与道教》的启示:社会学中国研究的历程与反思

依着本文阅读史、著述史的研究路向,对《儒教与道教》的一个质朴但基础的解读方式,是将韦伯原文与其所引每一份资料相互比照,逐一析离出韦伯的解读方式及其创见。

依前所陈,仅举大端而言,小毕欧有关中国古代科学技术的研究、高延有关中国宗教与国家治理的著述、沙畹的《史记》译文与评述、《汉学丛书》及其研究群体对中国文化的留存与诠释、中西书籍的印刷与传播等,均属相关领域仍具根本意义的课题。不过,虽然前文并未详论,对社会学中国研究更具反思价值的,是散落在《儒教与道教》当中的近代中国人结合中西学术的著述,其中,陈焕章、陈季同与陶孟和都有政治、学术领域中的地位,声名不致淹没,其他则大多成为学术史上的遗珠,典型如黄伯禄与徐劢,作为以法语写作的中国天主教徒,他们不仅缺少学术史上的定位,甚至曾在一些记录中被当作是外国学者;至于张武、魏文彬等留学欧美的中国学生,他们的作品已很难得一见,但其本身代表着古老中国对外开启心智的最早的努力,反思近代以来的思想与学术,应予这一群体更多重视。在此意义上,本文仅是为学界未来更深入的阅读、更全面的研究提供一些线索。

经由对韦伯所引资料的思想框架的梳理,我们可以看到,《儒教与道教》描述了一个古老而历经变革的中国,在一些值得深入探讨的基本问题上提出了独特而又发人深省的见解:与强调中西差异的论者相比,韦伯认为,在文明的早期,中国与西方在思想文化、政治制度、经济发展等方面具有相似性;与认为中国长期停滞的论者相比,韦伯指出中国在思想发展、政治体制等方面有历史、有发展、有分期;韦伯还认为,中华文明在早期即有其科学技术创新的能力,相对于西方,很早就有较完善的公共教育理念与实践,但在发展过程中确实也受到数理思维的缺失、教育经费的不足等因素的不利影响,在近代全面落后于世界;另外,作为一个地域广大的政体,在科技等手段不足的情况下,长期的和平与统一表明,中国在政府行政、社会治理等方面有其技术与特色。整体上看,《儒教与道教》包含了丰富的研究思路,代表了新生的社会科学对于中国文化、社会与历史的解释路径。

本文对《儒教与道教》文本与相关资料的梳理,最终要有助于思考这一基本问题:在推进中国特色社会现代化的理论创新过程中,如何实现普遍理论与特殊现象之间的良性结合,即源自西方思想与现实的理论,如何避免成为简单切割社会现实的普洛克路斯忒斯之床,而强调中国社会的独特现象,又如何不至于导向某种中国特殊论。

关注此一问题的原因在于,当前对于中国历史与中国文化的许多解释仍处于近代以来屈辱历史的阴影之下。19世纪中期以后,中国被动地进入现代化进程。庞大的帝国难抵鸦片与枪炮、外敌与内战,轰然颓坏,在政治、经济、军事等的节节败退之下,中国在文化意义上的存在亦受到多维度的打击与质疑。以1905年废科举为标志,西学对中国传统思想与文化的冲击进一步加深,中国思想界相继发生了西学与中学、科学与玄学、精神文化与物质文化等对立、争论与分化[38]。在此背景下,汉学为中国人的文化反思提供了借鉴、刺激,前述“文明化”范式、华夏文明西来说,无疑对于长期自视为文明之邦的中国人刺激甚大,有关中国社会的陋俗、中国人的性格特征等总结,则促发了中国的思想者对民族性的反省。另一方面,这种反思也容易导致某种对中华文化的特殊化处理。

今天,处于中国社会历史发展的新起点上,理应有适合新时代的社会学。《儒教与道教》本身虽非中国本土学者的研究,但作为社会学中国研究最重要的成果之一,其理论框架与问题处理方式却具有某种超越时代的、一般性的意义,尤其是在对上述如何处理普遍理论与特殊现象的问题上,其基本原则具有借鉴意义,本文认为,其处理原则构成了推进社会学本土化的关键。

首先,无论是理解社会学/社会行动理论还是对社会诸领域的整体性处理,韦伯社会学都具有方法论上的一般意义。韦伯的研究范式带给我们的启示是,从具有普遍意义的人的行动基本类型入手,突破西方中心主义或东方特殊主义,将中国作为世界范围内的一个对象或成员加以研究。从著述史的梳理来看,韦伯在20世纪10年代已经着手建立其社会行动的理论,在某种意义上,其中国研究是韦伯式社会学研究图式的应用,即以社会行动理论为起点和核心,结合外在的观察与主观的意图二者进行分析,其前提是一个以目的-手段考量为行为决策依据的理性行动者[39],作为一门行动的科学,意在统一理性与感性、科学与人文,在一致性前提之下观察、分析差异与偏离。

另一方面,与不同观照的社会行动相应,韦伯从错杂的世界中析出数个社会领域,由于每个领域都有其核心观照——譬如宗教领域是对苦难与不公之解释,支配领域是正当性之赋予,经济领域则是对货物与服务的需求之满足——这些观照根本上是不可相互化约的,虽然不同社会领域之间总是发生着各种形式与方向的关联,但它们的自主性不能抹除,每个领域都由不同的法则所支配[40]。基于此,韦伯研究范式给我们的另一启示是,以多领域、多因果的嵌入性的具体分析,超越了各种形式的还原论、结构论、决定论、演化论与线性史观[41],对社会学中国研究而言这意味着,拒绝从任何想当然的“锚点”出发构设一“单向度的”中国。

其次,即便不以韦伯理论解读、分析、组织材料,韦伯处理理论与资料之关系时的一般原则也有更普遍的意义。本文认为,每种社会理论都有其优长与相应的适用范围,推进社会学研究的中国本土化当然也需要博采众长,善于借鉴各种理论资源,依据主题与研究目的选择相应的理论以组织资料。理论与资料之间的关系不应该单向的,就中国研究而言,各种独特的经验现象不应被导向中国特殊论,而应该成为建构与完善构一般社会理论的潜在资源。

以《儒教与道教》为例,韦伯一方面确实在其新教伦理命题的基础上,推进其“宗教之经济伦理”的理论应用。另一方面,韦伯审慎地对待其一般理论面对中国社会的适用性,譬如,先知、救赎、神义论等概念在其一般宗教社会学理论中处于核心的位置,但他却一再强调,儒教中缺乏这些概念的对应物,将儒教作为一种理性的、但非救赎宗教,事实上也丰富了韦伯的一般宗教社会学理论,从而形成了以理论观照现实、以现实完善理论的双向提升。

整体而言,通过对汉学等相关领域的研究成果的综合应用,韦伯将中国人与中国社会纳入到一个多轴心的、普遍的世界历史框架之中,中国经验成为世界历史与文明的组成部分,树立了中国研究的社会学路线。即今而论,韦伯有关资本主义的发生学的部分已受到广泛瞩目和研讨,而有关中国政治制度、历史变迁、科学技术、教育体系等的论述,尚待进一步的深入挖掘,藉此既可树立韦伯的中国观的多角度、多层次的样貌,亦有助于建立与深化一个新的、立足本土、面向世界的“中国学”。在这个意义上,加强学术史、阅读史的研究,从近代学术的多重脉络来分析社会学经典理论文本,是建设具有反思与原创能力的中国学术、树立中国文化影响力的一个出发点。

[1]何蓉《〈儒教与道教〉》里的中国与世界》,《广东社会科学》2020年第6期。

[2]黄长著、孙越生、王祖望《欧洲中国学》,社会科学文献出版社,2005年,第18-19页。

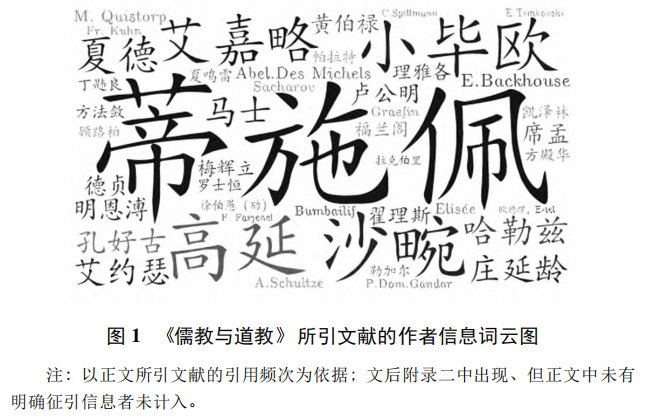

[3]韦伯所引汉学家中,高延(I.J.M.deGroot)为荷兰人,1912年受聘为柏林大学汉学教授,本文将其列为德语系列汉学家;夏德(F.Hirth)系德国人,1902年受聘为美国哥伦比亚大学首任汉语文教授,且韦伯所参考的主要是其英文著作,故本文将其列为英语文献作者。拉克伯里(T.deLacouperie)系在英国任职的法国人,罗士恒系奥地利人,书伯引用其英文作品,均列入英语文献。中国人黄伯禄(PierreHoang)、徐伯愚(EtienneZi)的作品列入法语文献。另:俄国汉学家伊风阁(A.J.Iwanoff)和N.J.Kochanovskuj的俄文著作未列入图1。

[4]获奖者及获奖年份如下:理雅各(J.Legge,1875年获奖)、米歇尔斯(A.D.Michels,1890年)、高延(1894年、1898④年、1902年)、沙畹(1894年、1897年)、翟理斯(1898年、1911年)、黄伯禄(1899年、1914年)、徐励(E.Zi,1899年)、方殿华(L.Gaillard,1904年)。

[5]王维江:《20世纪德国的汉学研究》,《史林》2004年第5期。

[6]韦伯引用帕拉特的观点是,以中国文字说明治水是帝国行政的核心。下文标识括号中数字或人名加数字者,均引自韦伯:《中国的宗教——儒教与道教》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社,2004年,数字为引文页码。

[7]书伯引用了有关男子集会所、与老子有关的神话信仰等内容。

[8][13][德]罗梅君(Mechthild Leutne):《世界观·科学·社会:对批判性汉学的思考》,周克骏译,[德]马汉茂、[德]汉雅娜、张西平、李雪涛等《德国汉学:历史、发展、人物与视角》,大象出版社,2005年,第13-29页。

[9][德]罗斯维他·莱因波特(Roswitha Reinbothe:《德国对华文化政策的开端与德国汉学家的作用》,刘梅译,马汉茂等:《德国汉学:历史、发展、人物与视角》,第164-175页。

[10]韦伯认为,古代中国已有成熟的文明成果。例如“愈往上溯,愈能发现中国人及中国文化与西方的种种相似之处”,因而当代所观察到的所谓中国的基本特质,有可能只是长期的历史影响(314)。

[11][德]装古安(AndressPigull:《德语地区中国学历史取向的起源》,韦凌译,马汉茂等《德国汉学:历史、发展、人物与视角》,第95-130页。

[12]《儒教与道教》第115、140、166、211、251等页引用了孔好古有关图腾团体、竹简与契约、隐士等内容。

[14]韦伯在对参考文献的说明(中文本“附录二”)对福兰阁的作品有评价;正文则引用了其作品中有关图腾制、中国之世界帝国性质等内容(58、60)。

[15]王维江《从翻译到教授——德国第一代学院派汉学家的养成》,《四川大学学学报(社科版)》2012年第4期第136-140页。

[16]黄怡容《德国汉学家福兰阁论中国历史》,《史学史研究》2012年第1期第58-66页。

[17]莫东寅《汉学发达史》,大象出版社,2006年,第57-63、69-78页。

[18][法]林力娜(KarineChemla,法国国家科学研究中心及巴黎狄德罗大学)著,文献源自中国国家图书馆“共同的遗产”(BNF) 项目 (https: //heritage.bnf. fr/france -chine/zh-hans/edouard -biot - article -chinois)。

[19]王国强《近代华人天主教徒的西文著作及其影响——以《汉学丛书》为例》,《世界宗教研究》2016年第6期第140-149页。

[20][法]戴仁(Jean-Pierre Dreg:《西方汉学第一人——爱德华·沙畹》,阮洁卿译《史学理论研究》2012年第1期第136-142页。

[21]《儒教与道教》在98、99、190页有引用沙畹所编斯坦因的文献。

[22]桑兵《国学与汉学——近代中外学界交往录》,浙江人民出版社,1999年,第37-40页;荣新江《沙晚著作在中国的接受》,《国际汉学》第19辑,大象出版社,第54-56页。

[23][法]戴仁《西方汉学第一人——爱德华·沙畹》,第136-142页;桑兵《国学与汉学——近代中外学界交往录》,第38-39页。

[24]莫东寅《汉学发达史》,第88页。

[25]书伯引用艾约瑟Chinese Curreney(1890),Banking and Prices in China(1905)等著述,涉及到通货、国家货币问题、进位制、黄帝研究等(30、31、41、187、222、240)等主题;引用了马士的The Trade and Administration of the Chinese Empire(1908)、The Gilds of China(1909)等书,涉及到货币、行会、税收等(30、48、106);引用丁韪良的文章“ChineseDiscoveries in Art and Science”,Journal of the Peking Oriental Society,(19?) 涉及中国历史上的科技发明(219)。

[26]莫东寅《汉学发达史》,第93页。

[27]邹诗鹏《文明的自识与自信——“中华文明西来说”及其评论》,《中国社会科学评价》2018年第1期。

[28] Otto B.Van Der Sprenkel“Max Weber on China”,in History and Theory,3,1964:348-370;杨庆堃《附录一:“导论 韦伯.中国的宗教——儒教与道教”》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社,2004年,第335-372页。

[29]曹新宇《异端的谱系:从传教士汉学到社会科学》,载黄兴涛主编《新史学》第三卷“文化史研究的再出发”,中华书局,2009年,第184-215页。

[30] Lutfi Sunar, Marx and Weber on Oriental Societies: In the Shadow of Western Modernity, London; Routledge, 2016: 61 –65, 85 –98.

[31]“京报”本来是中国传统的宫门钞等政治动态信息的汇编。近代在华外国人用以编译出版、以供了解政清廷政治之用,亦是近代新闻业发展的先声。参见邵志择《机事不密则殆:京报、新闻纸与清政府保密统治的式微》,《新闻与传播研究》2018年第5期第88-101页;钱灵杰、伍健《马礼逊英译《京报》析论》,《淮海工学院学报(人文社科版)》2016年第11期第66-68页。

[32]以留德中国学生为例,截至1945年,中国留德学生共计完成了115篇经济、法律、交通、农业与水利、地理、政治等领域的博士论文。参见[德]托马斯·哈尼师(Thomas Harmiscb:《汉学的疏误?——1945年以前中国留学生对汉学的贡献和推动》,刘梅译,廖天琪校,[德]马汉茂、[德]汉雅娜、张西平、李雪涛主编《德国汉学:历史、发展、人物与视角》第148-163页。

[33]韦伯引用的中国留学生著作包括:陈焕章191l年在哥伦比亚大学出版的博士论文《孔门理财学》,魏文彬(Wen Pin Wei)1914年在哥伦比亚大学出版的有关中国货币制度的博士论文,张武(WuChang,音译)1917年在柏林出版的论及中国民间借贷组织的博士论文,1909年获莱比锡大学博士学位的周毅卿(Nyok chingTsur)的《宁波工商业经营方式》,当时仍在英国求学的梁宇臬与陶孟和所写《中国乡村与城市生活》。此外,韦伯列出了1920年在法兰克福获得博士学位的刘文贤(Wen Hsian Liu)的作品,但表示自己很晚才看到该书,因而在写作中没有来得及参考。

[34]何蓉《马克斯·书伯:以西方为基准的比较宗教社会学》,《社会理论》第四辑,社会科学文献出版社,2008年。

[35]正是有感于海外对中国人印象之负面陈季同致力于向外国人推广中国文化,译介中国传统文学作品,韦伯认为他的写作“绝妙精巧(虽然相当肤浅)”(195)。关于陈季同的生平与写作,参见黄兴涛《近代中西文化交流史上不应被遗忘的人物—一陈季同其人其书》,《中国文化研究》夏之卷(总第28期),1999年,第39-45页;池雷鸣《陈季同的文化、文学传播意识与晚清“东学西渐》,《东岳论丛》(第40卷)2019年第6期第115-125页。

[36] Georg Lukács, 1980, The Destruction of Reason, trans. by Peher Palmer, London: Merlin Press, pp.611 –612; Joachim Radkau,2011, Max Weber: A biography, Cambridge: Polity, p.103.

[37][美]卡尔伯格(Stephen Kalberg:《韦伯的比较历史社会学今探》,张翼飞、殷亚迪译,上海人民出版社,2020年,第108-110页。

[38]郑师渠:《五四前后外国名哲来华讲学与中国思想界的变动》,《近代史研究》2012年第2期。

[39]马克斯·韦伯《社会学的基本概念》,顾忠华译,广西师范大学出版社,2005年。

[40] [美]卡尔伯格(Stephen Kalberg:《韦伯的比较历史社会学今探》,第108-110页。

[41]同上,第123-128页。

(来源:《世界宗教研究》2023年第2期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计