摘要:19世纪汉语基督教文学逐渐进入华人学术视野,其中宗教与文学交融下产生的圣经汉文学作品,极具宗教文学思想史价值。本文以来华新教传教士郭实猎所撰小说《圣书注疏》为例,着重探寻该作与圣经汉译之关系,并分析其 “以史证道”的传教策略,“历史演义”的创作观念,及“东西和合”的文体结构。以该个案研究,旨在引出“圣经演义”这一文体概念,用以探讨宗教观对文学观的塑造,从而在中西思想与信仰,宗教与文学的交融中,推动独特的文学实践。笔者从宗教文学思想的角度研究汉语基督教文学,尝试为域外汉籍、圣经文学和汉文学思想史领域提供新的研究维度。

关键词:证道;演义;郭实猎(Karl F.A.Gützlaff);《圣书注疏》;宗教文学

作者:李以清,北京大学哲学系宗教学系博雅博士后研究员。

基金项目:本文是2019-2020年度全球卓越奖学金(Global Scholarship Programme for Research Excellence)美国耶鲁大学访问研究项目“19世纪汉语处境下的圣经文学:以新教来华传教士郭实猎相关文献为核心”成果之一。

一、前言

方豪(1910-1980)考证,虽汉代以前即有诸多痕迹表明中西早有交流,然张骞出使西域始为确证。故希罗文化被汉人所知,应始于汉武帝时期[1]。千年荏苒,虽间有景教之于唐帝国,也里可温教之于元帝国,但传教士亦不得不承认,基督宗教在明以前并未真正影响汉文化圈[2]。甚至除汉传佛教,外来文明(如犹太、伊斯兰文明)对汉人的知识、思想与信仰世界的震撼,始终不大。直到明清两代欧洲传教士入华,汉文化才再次受到根本性的震撼[3]。基督宗教的汉文学创作,便是在晚明至晚清这一社会动荡、东西方思想激荡的历史时空中诞生的。

19世纪来华新教传教士意识到中国方言众多,若仅以口相传,传教工作难以为继,而统一的文字则提供了极大的便利。伦敦传道会(London Missionary Society)教士麦都思(Walter Henry Medhurst, 1796-1857)指出,中国各地的方言全然不同,但文字是相通的,从而书写代替口传成为了普遍的思想交流方式[4]。是故,文字工作成为新教在华的“传教基础事业之一”[5]。除圣经汉译外,传教士还以汉字创作大量叙事文学作品。首部基督新教汉文小说《张远两友相论》[6]的作者米怜(William Milne, 1785-1822)就曾言及,清国的现状是传教士无法以声音宣扬救赎的福音,书册却能悄无声息地潜入,甚至进入皇帝的寝宫[7]。

职是之故,基督教“书册”在新教传教士心中地位之高,无与伦比,而重中之重,非圣经译本莫属。因此,1807年首位新教来华传教士马礼逊(Robert Morrison, 1782-1834)的第一要务,并非发展信徒,而是语言习得与圣经汉译[8]。故马礼逊与助手米怜于1823年在马六甲出版了新教全本圣经,凡21册,命名为《神天圣书》[9]。同时,马礼逊也意识到“神默示”的圣经难以理解,若不借着“圣风”感动,是不能“私解”的[10]。于是译经之余,其助手米怜借原创作品《张远两友相论》,模仿中国传统章回体的文学形式,向汉人解释圣经要义同时,达到文化会通的目的。此后,普鲁士来华传教士郭实猎(Karl F. A. Gützlaff, 1803-1851)[11],无论译经抑或汉文学创作,皆步马、米二人后尘而续有发展,具有承前启后之功[12]。

纵观前贤对于郭实猎的研究史,其与中国社会的互动、文化传播及书写策略方面的研究最丰厚[13]。然郭氏在华20年,撰写了超过50部的汉文圣经文学,就数量上,在传教士中独占鳌头。其中16部演义类小说,既有显著的明清演义体的影子,又有极强的基督宗教崇尚圣经的特性。故笔者从更细致的文体角度,将之归入“圣经演义”这一独特的文体概念范畴。此概念并非郭实猎或明清时期任何传教士所用之称谓。然而,回顾汉文小说概念的发展史与“演义”一词内涵的流变,联系这批作品产生的历史处境,进而从郭实猎的宗教文学观出发,可以论证,以“圣经演义”这一概念,从文体的角度,总结、归纳并分类某些小说,极具有效性。并且,就其价值而言,对于此文体概念的挖掘与研究,不仅可以对汉文基督宗教小说有更精细化地讨论,还可以补充学界对于传统明清小说史的认知。[14]

不可否认,如同佛教早期的汉文作品,郭实猎的文学技巧相对粗糙,其作品审美价值有限,仅从书写与传播的策略入手,其价值几近发掘殆尽。但将其汉文学作为中西思想激烈碰撞的载体,以观念史角度視之,宗教与文学思想史的价值却极高。正如司马懿(Chloë Starr)2008年所言,由于中国自身的文学阐释传统(特别是清代评注)对19世纪圣经阐释从文学形式上产生的极大影响, “文体的转变” 是促进清代人接受圣经的关键,而将圣经文学体裁处境化的传教士研究却有待深入[15]。然十几年来,学界对这批作品内部思想的复杂性,宗教观对文学观念(特别是文体观)的塑造,以及中西宗教及文学观念彼此对峙又互相交融下,形成的宗教文学观念的研究,依然不足。

缘此,本文将以郭实猎《圣书注疏》为切入点[16],着重探寻该作品与圣经汉译之关系,并分析其“以史证道”的传教策略,“历史演义”的创作观念,及“东西和合”的文体结构。最后引出“圣经演义”这一全新的文体概念,探讨宗教观如何塑造文学观,从而在中西思想与信仰,宗教与文学的交融过程中,产生独特的文学实践。从宗教文学思想的角度,尝试为域外汉籍、圣经文学和汉文学思想史领域提供新的研究维度。

二、郭实猎圣经汉译与《圣书注疏》

1823年,首部在华出版的汉文全本圣经《神天圣书》面世[17],郭实猎的圣经汉译本《旧遗诏圣书》(1838)及《救世主耶稣新遗诏书》(1839)即在此基础上修订而成[18]。

郭实猎的译经工作,源于美国公理会差会裨治文(Elijah Coleman Bridgman, 1801-1861)牵头,后以麦都思为首的“四人小组”《神天圣书》修订项目[19]。裨氏1834年即优先邀请马礼逊之子马儒翰(John Robert Morrison, 1814-1843)与之合作修订事宜。然因裨氏汉文能力较弱,马氏的希伯来文和希腊文能力有限,加之两人都忙于各项事务,分身乏术,故修订迟迟无法推进。至1835年,汉文能力较强,又具备圣经翻译经验的麦都思和郭实猎加盟,修订与翻译工作才步入正轨。值得一提,郭实猎与麦都思的缘分实可追溯至1827年。郭氏首次抵达亚洲,作为麦都思的助手,在巴达维亚(Batavia, 今雅加达)工作了四个月。麦氏以儒学传播基督教思想,及“游行布道”的方式都深深感染郭氏,遂发奋学习汉语[20]。虽没有实际的师承关系,但言麦氏为郭氏汉语言、文化蒙师亦不为过。苏精认为,此段经历奠定了郭氏对华传教的志趣与基础[21]。

整个译经工作,马儒翰与裨治文参与无多。马氏虽在华出生,汉语是其母语,然他自觉较年轻,研习汉文时间不长,圣经知识也较贫乏,比不上麦都思及郭实猎两位前辈,自愿退居次要的校订工作[22]。故麦都思在提及该译本时,常只说“我自己与郭实猎”的译本,仅在强调其为“跨国委员会”的译作时,才在译者名单中加入美国传教士裨治文[23]。然而,此次修订、翻译与出版的过程并非一帆风顺。首先,应清廷要求,广州府1836年颁布多项政令,禁止传教书册印刷与派发,并建立举报机制,同时开始大搜捕[24]。圣经翻译及出版工作不得不从广州迁往巴达维亚。其后,麦都思虽于1837年在巴达维亚出版了修订后的《新遗诏书》[25]。但由于同侪对修订质量的质疑,导致大英圣书公会拒绝继续出版。美国圣书公会支付了已开销的费用,但亦要求不再印刷[26]。故四人小组的架构,至旧约《约书亚记》即宣告解散。之后,郭实猎独自完成了旧约的大部份译稿。该译本于1838年在新加坡坚夏书院出版,题名为《旧遗诏圣书》[27]。次年(1839),郭氏又自行修订了《新遗诏书》,并以《救世主耶稣新遗诏书》为名于新加坡出版[28]。此次翻译工作虽命途多舛,但郭实猎修订本的影响力却极为深远,不仅为太平天国所用[29],且其创造的大量音译词,都被现代圣经译本采纳。

1839年刊版的《圣书注疏》,显然是郭实猎翻译、出版圣经的平行产物。是书《序》末记“道光十八年初春上澣”,知作于1838年。封面右栏上端“道光十九年已亥镌”,左栏下端“新嘉坡坚夏书院”[30],可知该书与《救世主耶稣新遗诏书》出版于同年、同地。郭氏在翻译圣经的同时亦作此书,所缘为何?其《序》言:

上帝赐圣书表彰诸民,天之所覆,地之所载,民之所居,皆蒙圣书教训,知天道也。汉人止识其名,而不通其头绪。余有心攻书,积思十年,手不释卷,撰集成书,敢述圣录内各本,一一说明。善读者将兹注而读圣经,得趣味勤读,庶乎燎如指掌。上帝眷顾世人,开天道,引人履正径,到福地。倘轻怠斯重事,虽有圣书而不留心其言,虽知天道而不体行,岂非严哉?所欲者为永福,所避者为永殃。彼可求,此可免,是自然之理。圣书内道德之训,兼全理会谙晓,于今生后生,均有裨矣。[31]

由此可见,郭实猎认为汉人虽有“上帝”“圣书”等语汇,但仅识其名而不知其内涵。并且,配合该注疏而读圣经,勤读的同时亦可兴致盎然。更重要的是,在注疏的指导下,才能留心其言,谙晓其训,体行天道。

虽然该书名为“注疏”,却与中国传统经典的注疏体例大相径庭,反倒与“演义”的文体更为相近。伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815-1887)所作提要:

圣书注疏Explanation of the Scripture.92页,新嘉坡,1839年。该书简述圣经中的历史和教义,以一位父亲及其三子间的对话为形式展开叙述。全书凡5回,前有序。第一回囊括了《摩西五经》;第二回从《约书亚志畧》到《以士帖书志畧》;第三回从《约伯书志畧》到《马拉基书志畧》;第四回包含了《四福音书》;第五回从《圣差书志畧》到《天启之书志畧》。[32]

实际上,郭实猎虚构一西国农夫郭良合与妻子陈氏,及儿子福有、函令、闰常一家人。全书以该家庭彼此间或邻里间互动的方式,将圣经全本从《创世书志畧》到《天启之书志畧》进行了传讲与诠释,其章节编排顺序与原经目无异。

为让中国读者“理会谙晓”经意,在转述的同时,郭实猎亦不时加入自己的评点。例如《旧遗诏圣书·创世传》第十二章开篇:

皇上帝谕亚伯兰[33]云:“尔可出本地,离本族,而别父家,且往我所示之地也。我则以尔为大国,锡福扬名,又尔为福也。凡祝尔者,吾亦祝之,凡诅汝者,我亦诅之,又天下族类将靠汝获福也。”[34]

《圣书注疏·创世书志畧》中,农夫讲至亚伯拉罕时,则说:

当世人类之中,惟亚伯为善良。至于他人行止违拗也。上帝谕之曰:“尔可出本地,别父离族,往我所示之地也。且我以尔将为大国,锡福扬名,及尔履祉也。凡祝尔者,吾亦祝之,凡诅汝者,我亦诅之,及天下族类靠汝获福也。”上帝言此,不指亚伯,指由亚伯之苗裔其救主出也。此救主为上帝之子耶稣,一千九百年后,自天降世为人,且赎人之罪。(页4a)

对比观之,郭氏在经文前后皆加入评语。前文将亚伯拉罕置于“当世人类”之中,与他人作比,让读者对亚伯拉罕有一先入为主的、定性上的认知;后文则点出“救主耶稣”,并提醒读者圣经旧、新两约之间,有前后呼应关系。这种以旧约的人物、事件,预表性地解释新约的人物、事件,实则是传统的圣经阐释法之一[35]。可见,《圣书注疏》是郭实猎将圣经预表阐释法,与古代中国小说评点传统巧妙结合的产物[36]。

三、“以史证道”的传教策略

在《圣书注疏》中,为了使当地读者相信其所言不虚,郭实猎以传统中国纪年来讲述圣经历史事件,可谓是采用了“以史证道”的传教策略。例如,第一回开篇即写道:“汉朝年间,世界大变。灵帝无道,宦官弄权。”(页1a)又第四回《马太书志畧》“救主耶稣汉平帝元始元年降世。”(页55a)并且,书中纪年并非无的放矢,如第五回《哥林多上书志略》“东汉明帝元年,圣差保罗缮信书送到大邑,名称为哥林多,共计十六章。四年前传道之时,其人感化归耶稣。”(页77b)东汉明帝元年即公元58年,郭氏认为保罗初到哥林多为四年前,即公元54年。根据考古学家的发现,通过革老丢(Claudius, 10 B.C.-54 A.D.)的驱逐令及记录迦流(Gallio, c.5 B.C.-c.65 A.D.)出任亚该亚省方伯(proconsul)的铭文残片,可知保罗应是50年春到达哥林多,54年下旬至55年上旬间作《哥林多前书》。郭氏的记录虽与史实不尽相符,但铭文残片发掘于1910年,而郭氏却在1839年即以如此特殊的方式,让中国人知晓了一个重要的圣经节点,且与考古结论相距不远。鉴于郭著中常以“某帝元年”开头,极可能是作者刻意将圣经重大历史事件与中国改朝换代联系在一起,引起汉人读者的重视。

郭实猎1831年首次入华,即以商船译员身份为掩护,在沿海地区派发基督教书册,并向当地百姓传教。面对文化源远流长的中国人,郭实猎心知肚明,若仅谈犹太历史,“只恐对人说终未容易”,故在书中借邻居之子“儒者”泰成提问:“尔通得圣书之史,而知本国的史乎?”(页21b)可想而知,该问题应是郭氏传教过程中时常遇到,且避无可避的。于是,郭实猎在入华传教七年后,将之在《圣书注疏》中呈现,并给予解答。此即为其选择“以史证道”的传教策略之缘由。

因此,《圣书注疏》将圣经的重大历史人物、事件与中国上古史相对应,以农夫之子福有之口回答:

至于尧帝前,洪水横流,泛滥于天下,与圣书之史合,毫无异矣……亚伯拉罕于夏帝扃年间旺盛焉。约色弗为宰相,积五谷,保国民之命。于商成汤年纪,当是之时,中国凶年饥岁,大旱七年。汤以身祷于桑林,祝曰:“无以子一人之不敏伤民之命”。以六事自责曰:“政不节欤?民失职欤?宫室崇欤?女谒盛欤?苞苴行欤?谗夫人昌欤?”言未已大雨方数十里。且摩西,商祖辛、沃甲年间兴焉。据说来,约书亚于商南庚之纪崩也。由此观之,圣书之史确实有凭据,毫无疑矣。(页21b-22a)

此段郭氏用“毫无异矣”开篇,以“毫无疑矣”一锤定音,首尾呼应,强调“圣书之史确实有凭据”。具体而言,作者列举了人类上古史共通的两大自然灾害“洪水”与“大旱”,及两位旧约中的重要先知“摩西”(Moses)与“约书亚”(Joshua)。但究其论据,则有对中国典籍断章取义之嫌。

郭氏所言之“洪水”典出《孟子·滕文公上》:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽偪人,兽蹄鸟迹之道交于中国。”[37]郭氏以“洪水横流,泛滥于天下”论证《创世书志畧》中的“洪水”确有其事,却刻意忽略文中所载“洪水溢涨覆山岭,灭尽人类,独留一人家,名曰挪亚,普天下诸生灵禽兽、畜生、昆虫、人类具沦没也。”(页3b)与孟子所述:“草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽偪人,兽蹄鸟迹之道交于中国”之景况的巨大反差。这种“刻意忽略”,或可能源于郭氏知晓三皇五帝之史,并非信史[38]。所以将相关的描述语言,挪用来描述郭氏心目中的信史——圣经之史。对他来说,这不仅不是“曲解”,反而是“拨乱反正”,是用已有的汉文语辞外壳,包裹“真道”与“实理”。此亦其宗教文学观之体现,即郭氏认为,只要能展现圣经实学,其语言、典故出处、原本的语境内涵皆不重要[39]。

同样,因刘向《说苑·君道》中提及“汤之时,大旱七年……祝曰:‘政不节耶?使人疾耶?苞苴行耶?谗夫昌耶?宫室营耶?女谒盛耶?何不雨之极也!’盖言未已而天大雨……”[40]郭实猎即将之与约色弗(Joseph)解梦“丰年荒年,逐一七载将相接”(页7a)相联系。约色弗系亚伯拉罕之曾孙,其父雅各(Jacob)又名以色列(Israel),曾因父亲偏爱,遭兄弟联合拐卖至埃及。又因替法老解梦,为七年大饥荒预警,加官进爵,并于大灾到来之时与家人重逢、修好,从而延续了以色列的后代。然而,郭氏却不知刘向所言之事,早见于《吕氏春秋·顺民》,其言“昔者汤克夏而正天下,天大旱,五年不收,汤乃以身祷于桑林,曰:‘余一人有罪,无及万夫。万夫有罪,在余一人。无以一人之不敏,使上帝鬼神伤民之命。’” 陈奇猷的校记表明,诸多记载商汤时期大旱之事的先秦文献,就其具体时间众说纷纭,“五年”及“七年”为主流说法,但亦有文献作“三年”[41]。

以上两例,乍看之下似有可信,但实则多为比附,定难以令当时的士人信服。且“洪水”之例又不完全同于“大旱”之例。前者是郭氏刻意挑选其所需之言,论其所信之史;而后者则可能由于郭氏并不清楚先秦文献对该事件的不同记录。事实上,他几乎照搬了清吕抚(1671-1742)所撰之《二十四史通俗演义》第六回:

时大旱七年,太史占之,曰:“当杀人以祷。”汤曰:“吾所以请雨者,为民也。若以人祷,吾请自当之。”遂斋戒,剪发断爪,素车白马,身婴白茅,以为牺牲,祷于桑林之野,祝曰:“无以予一人之不敏,伤万民之命。”以六事自责,曰:“政不节欤?民失职欤?宫室崇欤?女谒盛欤?苞苴行欤?谗夫昌欤?”言未已,大雨数千里。[42]

郭实猎对于汉文学传统“通俗演义”的模仿,以及从中体现的创作观念,容后申论。

再次回顾前述《圣书注疏》引文,郭实猎将同为民族领袖的摩西与殷商祖辛、沃甲兄弟并列,又将继任者约书亚与沃甲之子南庚串联[43],以此证明圣经历史人物之真实可考。书中,“儒者”泰成原视福有为“愚子”,但听过福有的讲述,却认为自己“欲考他又考不过,欲乱他有乱不得[44],就抱愧已极,置身无地也。”(页22a)但晚清真实的士大夫,会作如此想吗?“疑古”观念乾嘉时已至大成[45],清儒对本国古经、古史的神圣性本就满腹狐疑,遑论舶来的希伯来史。鉴于此,答案自是“否定”的。然而,这种比附又并非毫无意义。首先,新教传教士对于早期中国经史的推崇,实源于明代的耶稣会士[46]。从晚明天主教延续至晚清新教的“合儒”或“补儒”策略中的“儒”,非指宋儒、清儒,而是先秦儒。传教士有意识地否定后世儒学思想的价值,但同时又以“复古”的方式,强调“上帝”原初启示的普适性——圣经思想与儒经思想乃同根同源,实可“会通”。新教传教士更欲凭藉这盏明灯,引领当世走偏路的汉人回归祖先正道[47]。这种伴随西方先进科学理念一同而来,追根溯源的思想,与其后炮火的冲击形成了合力。它一定程度刺激了一代有志之士反思自身的历史与文化,从而“适得其反”却又“无心插柳”地促进了中国近现代史上疑古思潮的涌动[48]。其次,郭实猎汉文作品中虽常出现“儒者”形象,但鉴于清廷的各项禁令,第一次鸦片战争前,郭氏作品的受众与传教对象多是落榜儒生、文化水平较低的商贾,甚至是大字不识只能听书的芸芸众生[49]。就这一类汉人而言,从他们对经典、历史与祖先根深蒂固的敬畏感,从郭氏后来确实网罗了一批信众的结果来看,“以史证道”的策略依然有其效用。

此外,郭实猎对传统汉文古典并非总是断章取义或误读。他在《圣书注疏》中引两首歌谣证明其言之凿凿,其使用确有妙处。第一首《尧纪儿童歌》曰:

立我蒸民,

莫匪尔极。

不识不知,

顺帝之则。(页22a)

出自《列子·仲尼》,讲述尧帝治理天下五十年,不知治下是否安泰,亦不知是否受百姓爱戴,询问左右内侍,外朝大臣,在野贤者,皆不知。于是,尧决定微服私访,于康庄大道听闻儿童歌谣,即郭氏所引之《尧纪儿童歌》。东晋张湛注云:“夫能使万物咸得其极者,不犯其自然之性也。若以识知制物之性,岂顺天之道哉?”[50]即是说,唯有为百姓做到极致,才能使其安居乐业。而至此极致之法,则是不违背万物自然本性,顺应上帝在造物之初设立的自然法则。若是以人的意志和知识去管制万物的本性,则违背了天道。《列子·仲尼》讲述了十二个故事,皆在阐释遵循本性、不任意逞志、顺应自然之道。列子所谓“顺帝之则”之“帝”,其本意确实指中国民间信仰中主宰万物之帝,但列子更强调其所代表的“自然本性”[51]。而作为传教士的郭实猎,则将此“帝”具化为基督教的上帝,从中读出了基督教信仰中“必顺上帝之命,过于循人意”的信仰准则[52]。实则,此歌谣的源出可溯至《诗经》,上句出自《周颂·思文》,歌颂后稷在上帝的授意下开创农事、养育百姓之功[53];下句出自《大雅·皇矣》,讲述上帝告诫周文王,无需去识别自己不了解的事物,应顺应上帝的法则[54]。职是之故,郭氏具象化的“帝”并非无中生有,实是根植于中国传统文化脉络之下的。

至于第二首“有老人击壤而歌于路曰”:

日出而作,

日入而息。[55]

凿井而饮,

耕田而食。

帝力何有于我哉?(页22a)

前述应“顺帝之则”,而此处却说“帝何力于我哉”,是否两相矛盾呢?并非如此。西晋皇甫谧撰《帝王世纪》即收入此歌谣:

天下大和,百姓无事,有八十老人击壤于道。观者叹曰:“大哉帝之德也!”老人曰:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝何力于我哉?”[56]

该书专述帝王事迹,上起三皇,下迄汉魏。此“击壤歌”所唱之“帝”为“帝尧陶唐氏”,即“尧帝”,并非“上帝”。

将此两处典故并列,亦非郭实猎独创。明代冯梦龙(1574-1646)改编的历史演义《东周列国志》第十八回即写道:“然尝闻尧舜之世,十日一风,五日一雨,百姓耕田而食,凿井而饮,所谓‘不识不知,顺帝之则’是也。”[57]虽然两处“帝”之含义截然不同,但其内涵依然是强调自然万物有其准则和规律,不因人力改变。是故,由于两处“帝”之含义的冲突,可见郭实猎清楚其代指的不同。郭氏对此两首歌谣的使用,不仅指出汉文化传统中本已存在的“帝”之观念,且明确了基督教“上帝”与“五帝”之“帝”的区别,更隐射了基督教认为上帝的意念高于人之意志的信条。

故而,在《圣书注疏》中应用的这种起于明代耶稣会士,以传教士心中之“史”证道的传教策略,不仅是该群体“文化适应”的体现[58],更是将其对中国典籍、汉文化传统的理解,投诸于基督教信仰后的再诠释。

四、“历史演义”的创作观念

《圣书注疏》不仅挪用了《二十四史通俗演义》的原文,借鉴了《东周列国志》,更以“历史演义”的鼻祖《三国演义》为蓝本,作为其叙述的大背景:

汉朝年间,世界大变。灵帝无道,宦官弄权。祸因恶积,地震,又海水泛溢,沿海居民,尽被大浪卷入海中。群凶纵横残剥海内。由是霸王兴焉。刘备继正统,曹操专国弄权立魏也。孙权篡夺创吴国,各妄动干戈,残虐生灵。连百有余年战斗不息矣。后晋武帝合四海,立正统,暂时息兵寝军焉。(页1a)

郭实猎以“汉朝年间”起头,将时间回溯至千百年前,又以“世界大变”接续,将空间指向一既广阔又纷乱的维度,铺垫后文。继而以刘备、曹操及孙权为代表的三国逐鹿跃然纸上。郭氏更直接将毛宗岗批评本《三国演义》第一回中“建宁四年二月,洛阳地震,又海水泛溢,沿海居民,尽被大浪卷入海 中”[59]移 花接木,使《圣书注疏》置于《三国演义》历史背景之下。

实际上,郭实猎不仅承接了马礼逊与米怜的圣经翻译工作,亦将马氏对于《三国演义》的钟爱之情全盘接纳。米怜1820年《新教在华传教前十年回顾》一书提到,马礼逊在翻译圣经时,对使用何种语体较为犹豫。马氏认为汉文书籍的语体可分三种:高雅、俚俗和折中。在他看来,四书五经的语言即相当简洁与高雅,大多数俚俗的小说则是完全口语化的,而在中国极受尊重的《三国》(San-Kwǒ)之语体则介于二者之间[60]。且作者自注“《三国》(San-Kwǒ)为20卷十二开本”。查阅伦敦大学亚非学院马礼逊藏书目,可知其所藏陈寿(233-297)撰《三国志》为六十五卷[61],毛宗岗(1632-1709 )评《四大奇书第一种》(《三国演义》的别称)为二十卷[62]。再根据后文马氏对此《三国》内容的点评,可知其所言即《三国演义》。且由于马氏所藏《四大奇书第一种》收录于《英雄谱》中[63],且扉页镌“绣像全传;金圣叹批点合刻三国水浒全传”,故可以理解为何马氏称《三国演义》为《三国》。亦可知马氏所指“高雅”“俚俗”和“折中”的语言,即“文言”“白话”和“文白夹杂”三种语体。马礼逊随即解释,因《三国演义》之体式(style)[64],乃源于古籍经典注疏,其语言庄重又流畅易读,极适宜表现圣经的神圣与庄严,故选用《三国演义》之体翻译圣经,最为合宜[65]。

时隔20年,郭实猎在《中国丛报》上发表《评〈三国志〉或〈三国史〉》”[66]一文,言及《三国志》(San Kwǒ Che)是中国文学中最受欢迎的作品,为“十才子书”(Sheih Tsae Tsze)中的“第一才子书”,该书不少于二十四卷。且郭实猎手抄书目中,亦将《三国志》与《红楼梦》《好逑传》《牡丹亭》等并列于“小说与休闲读物”目类之下[67]。故可知郭氏所言之《三国志》即《三国演义》。是否是郭氏混淆了史书《三国志》与小说《三国演义》呢?实际上,马礼逊藏书目之附录 “佚书”(Missing Items)中,亦有一部题名为《三国志》(第一才子)的书[68]。据柳存仁(1917-2009)《伦敦所见中国小说书目提要》记录,大英博物馆藏嘉庆庚辰年重镌《绣像第一才子书》(1820),即毛宗岗删改过的百二十回本《三国志通俗演义》的一个嘉庆坊刻本,内有《古本三国志总目》及《读三国志法》[69]。故郭实猎所见极可能为此类版本,亦可解释为何郭氏和马氏皆将之称为《三国志》,且简称为《三国》[70]。郭氏对此《第一才子书》评价极高,认为:

没有哪一部中国文学作品像《三国》这样受欢迎。无论老少皆可读,白丁与鸿儒皆推崇备至。所有社会阶层的人都认可其为最引人入胜之书,其风格、语言和叙事手法皆令人赞不绝口,是文学史上难以超越的典范。[71]

并且,郭实猎专著《开放的中国》有专章介绍中国的 “语言与文学”。就“文学”一节,除指现代意义上纯文学之诗歌、虚构作品外,亦包括《尚书》《史记》《资治通鉴》等历史作品,《论语》《孟子》《道德经》等哲学作品,以及康熙颁布的“圣谕”类杂文,还提及善书、宗教类书籍。笔者认为,郭实猎对文学范畴的认知,不仅缘于Literature原有“文献”之意,亦缘于中国传统固有的“杂文学观”。而当郭氏提到“虚构作品”(Works of Fiction)时再次言及《三国演义》。他指出,历史写作的枯燥无味,启发了汉人以演义的方式为历史事件的细节润色,《三国演义》即具有首推之功。郭氏随即评论:

读者能与英雄共存,能与当时的百姓逐渐熟识,能了解到中国在上古时期所达到的成就,能被引领到管制森严的宫殿,还能进入诸多家族的内部。并且,无论其具有多么夸张的文学虚构,还是可以轻易勾画出其叙事与故事的分界。[72]

可见,郭实猎不仅高度认可《三国演义》的历史与文学价值,且能清晰地意识到二者的界限。

职是之故,即便马礼逊与郭实猎对“演义”的概念尚乏清晰认知,但他们皆潜移默化地接受了演义的语体,从而自觉地加以学习、模仿,同时不免亦模仿了演义类小说的文体。郭实猎作为近距离接触清代文坛的外来者,以旁观者清地敏锐视角,发现:“即使不被禁止,创作依然比编纂前人著作更困难”。究其缘由,郭氏归纳出三点:其一,创作更容易使作者陷入危险的境地;其二,清人普遍认为前人的知识发现已臻备,当下的新知不是错误就是危险;其三,中国历代文献积累之丰厚,使得文人穷尽一生也无法整理完前代的作品,故无暇创作。最后,郭氏总结:“因此,(创作)最高的智慧在于继续前人已走过的路,复制那些众所周知的作者所传达过的。”[73]故而,郭实猎亦将此认知作为“金科律例”,贯穿其所有汉文创作中。

对于演义圣经的《圣书注疏》更是如此,郭氏不仅模仿《三国演义》的章回体,更时常将其语言,特别是环境描写及道理阐释方面,在《圣书注疏》中化为己用。除前文所述,还有:“那老父遇然闻他相谈喜溢胸膛。遂带孩儿坐下溪边,江水如万道金蛇,翻波戏浪也。”(页4a)语出《三国演义》第四十九回:“操在中军遥望隔江,看看月上,照耀江水,如万道金蛇,翻波戏浪。”[74]并“若将圣录之良言,比较人之词,大相悬绝,犹将腐草之荧光,怎及天之皓月乎?”(页6b)语出《三国演义》第九十三回:“今我大魏带甲百万,良将千员;谅腐草之荧光,怎及天心之皓月?”[75]等等。

郭氏还强调,那些与《三国演义》类似的“历史演义”,虽不乏粗制滥造之作,但多数杰作值得所有以期撰写中国历史的外国人阅读[76]。是以,郭氏在《圣书注疏》中对“历史演义”的模仿,并不局限于文字上的复制,亦体现在其论述结构上。如第五回《圣差书志畧》[77]在叙述耶稣升天的情节之前,郭氏援引两段《资治通鉴》的内容[78]。现择其一进行讨论:

且说东汉明帝践位……初,帝闻西域有神,其名曰佛,因遣使之天竺求其道,得其书及沙门以来。其书大抵以虚无为宗,贵慈悲、不杀;以为人死精神不灭,随复受形;生时所行善恶,皆有报应,故所贵修练精神,以至为佛;善为宏阔胜大之言,以劝诱愚俗。精于其道者,号曰沙门。于是中国始传其术,图其形像,而王公贵人,独楚王英最先好之。(页71a-71b)[79]

再模仿“历史演义”的体例,写道:

故曰:“明帝为人之子,乃崇无父之教;居君之位,乃容不拜之臣;为中国之主,乃党外火之人,开兹大衅,以为中国千万年无穷之祸害。呜呼!明帝之罪,上通乎天矣!”当是之时,耶稣之门生阐扬圣学,沛然德教,溢于四海。其传录载圣差之书,共计二十八章。惜哉!汉人不崇耶稣之教,而随左道,承释迦糊言妄语,迷惑而亡也哉。(页71b)

此“故曰”之语,出自丘浚(1421-1495)《世史正纲》卷七:

明帝为人之子,乃崇无父之教;居君之位,乃容不拜之臣;为中国之主,乃党外夷之人。开兹大衅,以为中国千万年无穷之祸害。《春秋》之法,推见至隐,必诛党恶之人,必原开端之始。呜呼!明帝之罪,上通乎天矣!虽秦政之暴虐,新莽之奸恶,其祸不若是之烈且久也!呜呼!若明帝者,岂非名教中万事之罪人哉![80]

其中“党外夷之人”,郭氏改为“党外火之人”。此句或因郭氏所引之底本即因清朝避讳“夷”字而有所删改,亦或因郭实猎极为反对华人将西人亦称为“夷人”而刻意为之。并且,郭氏在“引经据典”之后,以“惜哉”等感叹词提出观点。此类手法,皆是源于“历史演义”的创作传统。

总括而言,郭实猎对其汉文作品的创作语言、文体风格有极为清晰的认知。这种认知源于他对《三国演义》的高度认可,及此书与圣经翻译千丝万缕的联系。并且,郭实猎亦在其汉文作品中充分实践模仿“历史演义”的创作观念。

五、“东西和合”的叙事模式

《圣书注疏》呈现的中西历史横向对比模式,并非郭实猎首创,而是源于麦都思以“尚德”为笔名,1829年出版的《东西史记和合》一书[81]。郭实猎继而以连载的形式,转载于他1833年创办的中国境内第一份汉文月刊《东西洋考每月统记传》(以下简称《东西洋考》)上。《东西史记和合》以时间顺序为经;以上栏刊中国历史,下栏刊西方历史互为参照的撰写模式为纬,介绍中西历史。如上节所述《世史正纲》点评《资治通鉴》之内容,在《东西洋考》道光甲午年二月(1834)《西汉纪》即可见其雏形。并且,在相对应的西国历史中,麦都思写道:

耶稣门徒,被圣风感化,遍识番语,致传教四方也。早耶稣道入天竺国,被该处人错听乱传,真假相参,弄出佛教来。值明帝使人西求圣人,恨不识路,不知真本。乃逢沙门,随引入中国,为祸不浅矣。[82]

该文不仅巧妙地利用了丘浚对汉明帝的批评,还沿袭了自明代耶稣会士起即持有的观念——佛教入华是基督教真理“错听乱传”[83],希冀以基督教替换已入中国千年并开枝散叶的佛教。华人天主教徒张星耀(1633-1715)纂《历代通鉴纪事本末补后编》(成书于1690年)卷一〈历代君臣奉佛之祸〉开篇即言:“东汉明帝永平八年,帝闻西域有神,其名曰佛,因遣使之天竺求其道,得其书,及沙门以来,于是中国始传其术。”随后引各家评语,其中亦包括:“琼山丘氏曰:此佛教入中国之始……明帝为人之子,乃崇无父之教,居君之位,乃容不拜之臣,为中国之主,乃党外□之人,开兹大衅,以为中国千万年无穷之祸害,岂非名教中万事之罪人哉。”此书因清朝避讳“夷”和“夷狄”等,相关文字皆挖去。而麦都思直接删去“乃党外夷之人,开兹大衅”一句,郭实猎则以“火”替“夷”。故此番论证极可能从天主教一脉相承。

郭实猎作为《东西洋考》主编,再结合《圣书注疏》中的类似观点,即可见出前述内容的确是郭氏的宗教主张及传教策略。由于《东西洋考》成为19世纪中国知识精英“睁眼看世界”的窗口,魏源(1794-1857)《海国图志》、梁廷枏(1796-1861)《海国四说》、徐继畬(1795-1873)《瀛寰志略》都曾大量引用它[84],上述观点亦被中国士人所了解。梁廷枏在《海国四说·耶稣教难入中国说》中即写道:

谓汉明帝时,耶稣道已先行天竺国,为其人所误听误传,致乱其真,从此乃造出佛教一端。适明帝不知其故,使往求书,并其徒挈入中国,因而中国人亦浸被其惑,抟土刻木,图其像而崇奉之,以迄于今。且谓明帝为人父,而崇无父之教,居君位而容不臣之人。[85]

虽然“以耶易佛”的愿景不切实际,但从《圣书注疏》的创作实践上可以见出,郭实猎将“以史证道”的传教策略,与“历史演义”的创作观念融会贯通,再辅以东西和合叙事模式,的确使中国士人关注到了圣经及其教义,为基督教中国化奠定了基础。

《圣书注疏》东西和合的叙事模式,不仅指其以东西历史时间、事件为经纬,还体现在其采用的“故事套故事”的框架结构。是书以农夫一家的生活及邻里间的互动为第一层故事,又以剧中人口中的圣经历史为第二层故事。其套娃式的框架叙事模式,类似意大利文艺复兴时期的《十日谈》(Decameron),或18世纪初风靡欧洲的阿拉伯小说《天方夜谭》(Arabian Nights)。这在明清通俗小说中鲜有。虽由“说话”伎艺发展而来之通俗演义,总有一个“说书人”,但却是隐藏的叙事者,而非剧中人。即便《红楼梦》有“补天石”作为剧里剧外的叙述者,但其存在形式太过模糊,甚至对其托身为“甄宝玉”“贾宝玉”还是“通灵宝玉”,学界依然无定论。笔者管见,《圣书注疏》之前的汉文通俗小说,惟清初艾衲居士(生卒年不详)《豆棚闲话》(约1650)一书有相似的框架结构[86]。该书以乡民聚于豆棚下乘凉之事为外部框架,以轮流讲述的十二则短篇故事为内在框架。无论外部还是内部故事,皆有明确的故事情节,与性格鲜明的人物形象。但《豆棚闲话》的叙事结构在汉人所作之通俗小说中,可谓是前无古人后无来者。即便法国耶稣会士殷弘绪(Père Francois Xavier d'Entrecolles, 1664-1741)曾译介过其中一则故事[87],但并无文献直接证明郭实猎读过《豆棚闲话》或殷氏的译作。故《圣书注疏》之框架叙事结构,亦是“东西和合”理念,在文学作品形式方面的体现。

是故,不同于麦都思《东西史记和合》模仿传统史书平铺直叙圣经中的历史,郭实猎《圣书注疏》以通俗演义体,将圣经套入全新的故事框架中,使之与汉人百姓的生活紧密相连。正如郭氏在比较汉文史书与演义关系时所言:

史书《三国志》卷帙浩繁。强迫自己阅读枯燥无味的内容,很难对一段漫长历史的特殊事件(如战乱)有何概念。但读完同名演义,你就仿佛生活在遥远时代,好汉和巾帼从眼前走过,仿佛作者施了法术。[88]

可见,郭氏相信,史书虽乏味,但将之演义后却能让读者身临其境、印象深刻。

六、代结语:作为文体概念的“圣经演义”

正如笔者前述,《圣书注疏》实非传统的“注疏”体,而是采用汉人熟悉且钟爱的通俗演义体。该作不仅从内容上,将传统历史演义变为基督教圣经诠释,还因结合东西方历史与文学叙事模式,其呈现形式亦产生了变化。笔者认为,此变化后的演义作品,已超出传统汉文演义体的特征,而产生出新的文体——圣经演义。并且,该文体不仅具备明清通俗演义的各种套词,如“且说”“却说”“正是”等,它甚至同时符合“演义”概念从源至流过程中的多层含义。

回溯“演义”词源,现存最早的文献可追溯至西晋潘岳《西征赋》:“灵壅川以止斗,晋演义以献说”。据李善注可知该典故出自《国语》,讲述灵王二十二年,欲毁王宫,太子晋以“演义”的方式谏言[89]。此处“演义”究竟何意?《释名·释言语》:“演,延也,言蔓延而广也”,又《小尔雅·广言》:“衍、演,广也”,即意为“扩展、推广、衍生”。而《周易·系辞下》载“立人之道曰仁与义”,可知此“义”指“为人之道义”。《释名·释言语》则言“义,宜也。”即指“义”是“合宜之事”。由此推知,“晋演义以献说”中的“演义”,作为演义一词最初的含义,是“推演、扩展合宜的道理”。南朝刘宋范晔《后汉书·逸民列传·周党传》亦有“党等文不能演义,武不能死君。”[90]刘勇强根据传中提及周党读《春秋》而推测此处“演义”指推演、阐释《春秋》大义[91]。此后,“演义”就成为注释和阐发儒、释、道经典义理的一种注释体例,如唐代释澄观《大方广佛花岩经随疏演义钞》、宋代钱时《尚书演义》及元明时期梁寅《诗演义》《序卦演义》等。

迟至宋元说话艺术兴起,“演义”亦无“小说”之意,唯以“演史”称当时盛行的“讲史”话本[92]。实则“演义”指称通俗小说,始自明初《三国志通俗演义》,但早期书名并不固定。柳存仁于1957年伦敦所见《原本三国志传》中,同时亦题有《新刻音释旁训评林演义三国志史传》《新锲全像演义旁训三国志传》及《新锲官板三国演义志传》等三十个名字[93]。可知早期“演义”与“全像、音释、旁训、评林、传”并列,皆为对《三国志》的诠释方式。虽《三国演义》后,“演义”看似成为历史小说的代名词,然考究明代中叶以来文人或书坊主撰写的序跋,可发现多数以“演义”或“通俗演义”作为文体,来指称宋元以来的通俗叙事文学,而非仅特指历史题材的叙事作品。“三言”[94]编撰者冯梦龙(又名绿天馆主人,1574-1646)在《古今小说》之“叙”中论述,“通俗演义”既可指称长篇章回体作品,亦可指短篇话本体作品[95]。与冯梦龙同时期的于抱瓮老人《今古奇观》之“序”亦言:“小说者,正史之余也……至有宋孝皇以天下养太上,命侍从访民间奇事,日进一回,谓之说话人,而通俗演义一种,乃始盛行。”[96]可见此时,明代小说家已形成以“通俗演义”代指小说之通俗者的共识。但是,明人心目中的“通俗演义”,虽类于“通俗小说”,却并未完全丢失其作为经、史注释体例时“根之义理”“启其塞”“达其义”的神圣性[97]。谭帆参考大量明人小说序言,证明“演义”是以通俗的形式,承担给予民众经书、史传无法完成的的教化使命。故“通俗性”与“风教性”是演义最基本的特征与功能[98]。

是故,“演义”从仅仅诠释、推演经典的纯注释体例,发展为以通俗故事诠释经、史大义的文学体例。即便与通俗小说合流,演义依然与男欢女爱、世俗人情类小说有本质上的差异。故而某部小说是否属于演义类,“历史性”并非其最重要的评判标准,而应看其是否符合以“诠释经典、明晓大义”为核心的演义文体观。

此演义文体观,正好迎合了基督宗教来华传教士对汉文叙事文学书写的部分需求。特别是19世纪的新教传教士,他们携带基督教唯一至圣的经书而来,翻译、创作了一批可称为“圣经演义”的汉文小说[99]。以郭实猎为例,他著述丰厚,作品表现方式多样。除最接近“历史演义”的《圣书注疏》外,郭氏还有诸多从圣经衍生而来的叙事创作。笔者认为,其中多数可称为“圣经演义”,即为了诠释基督教圣经中的历史,或传达其中抽象的教义,以文白夹杂的语体,推演而成的通俗故事。其语言表达既非阳春白雪,亦不下里巴人。文体形式直白谐趣,又不失圣神庄重。其最典型者,首推《圣书注疏》无疑。但“圣经演义”又不限于“注疏”类的文本,而是有更为广阔的外延。例如以对话形式演义圣经经意的《赎罪之道传》(1834)、《正邪比较》(1838)、《生命无限无疆》(1838);又如演义耶稣生平传记的《救世耶稣受死全传》(1843),再如传统汉文小说中从未有过的,以书信方式演义圣经真理的《诚崇拜类函》(1834)等[100]。并且,类似的圣经演义原创作品,在郭实猎之前已有百年历史,其后也并未断绝。可以说,从法国耶稣会士马若瑟(Joseph de Prémare, 1666-1736)创作的《儒交信》(c.1718-1721)[101],到伦敦会传教士米怜的《张远两友相论》(1819),再到郭实猎圣经演义,及1895年华人基督徒创作的部分“时新小说”,其宗教文学意义上的传承是显而易见的。

作为晚清最重要的传教士汉学家之一,郭实猎致力于沟通东西方文化、宗教、政治及文学。目前学界对其汉文创作的研究已渐展开,但就其皇皇五十余部汉文圣经著述而言,广泛深入的研究仍十分有限。本文以《圣书注疏》为引,以待其后进一步的探索。

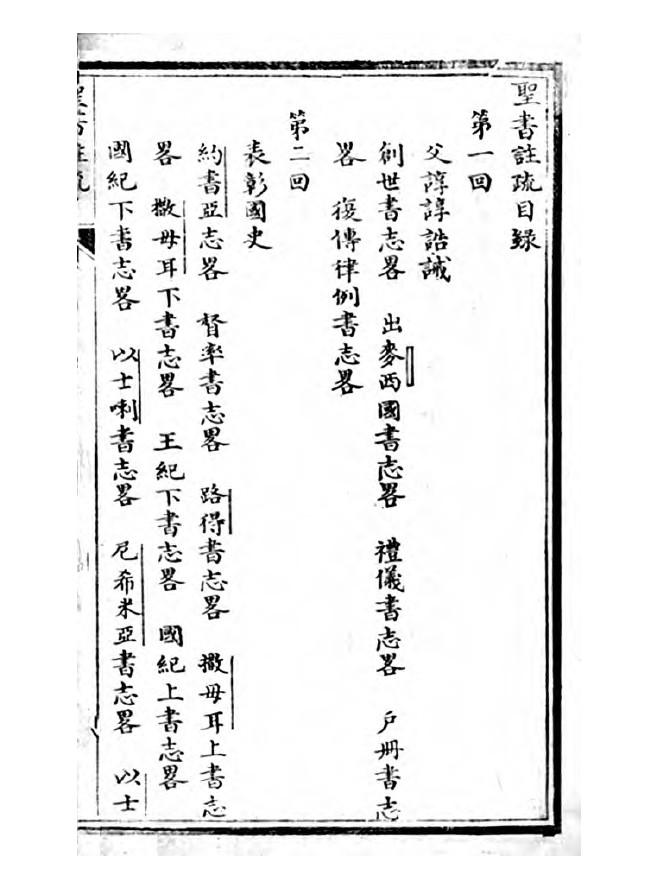

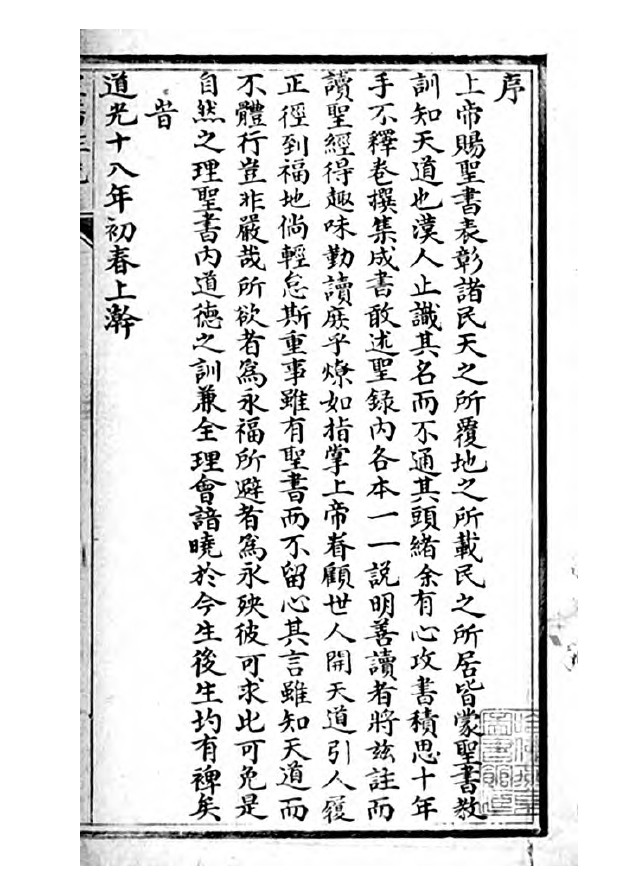

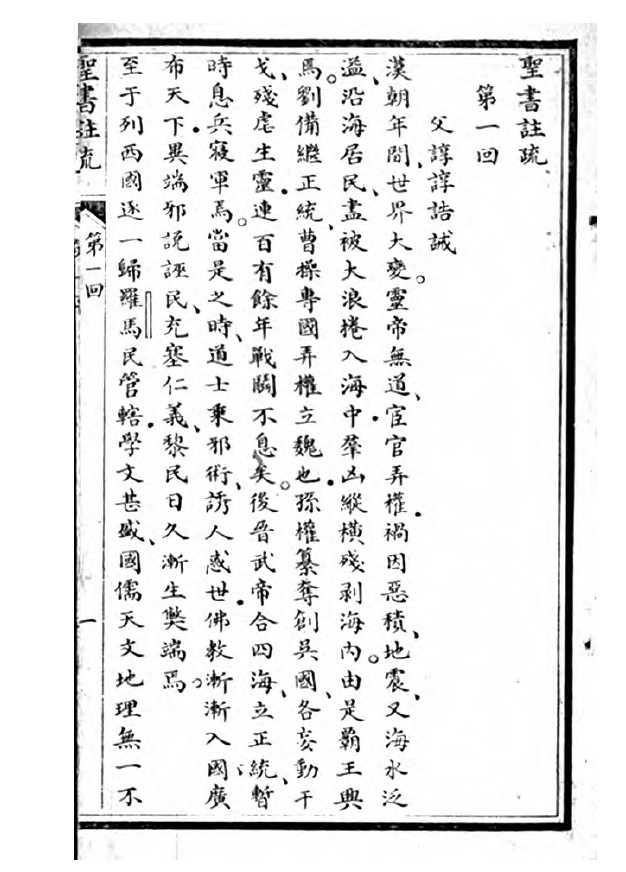

美国哈佛燕京图书馆藏《圣书注疏》书影

图1《圣书注疏》封面

图2《圣书注疏》目录

图3《圣书注疏》序

图4《圣书注疏》第一回

[1]方豪:《中西交通史》,岳麓书社,1987年,第64-73、147-184页。

[2]本文研究对象,新教来华传教士郭实猎认为,中古时期基督宗教在华虽有文献及教堂残留,但对于后世并未产生真正的影响。参考Charles Gutzlaff [Karl Gützlaff],“Remarks on the Religion of the Chinese:Their Indifference;Notions Respecting the Supreme Being;with Notice of the Various Efforts Made to Introduce Christianity among the Chinese”,The Chinese Repository,4.6 (Oct 1835):273。

[3]相关论述参见葛兆光:《中国思想史·七世纪至十九世纪中国的知识、思想与信仰》,复旦大学出版社,2000年,第440-448页。

[4]Walter H.Medhurst,China:Its State and Prospects,with Special Reference to the Spread of the Gospel:Containing Allusions to the Antiquity,Extent,Population,Civilization,Literature and Religion of the Chinese.London:John Snow,1838.p.78.

[5]John K.Fairbank,ed.The Cambridge History of China (Late Ch'ing,1800-1911,Part 1).Cambridge:Cambridge University Press,1978.Vol.10,p.548.

[6][英]米怜:《张远两友相论》,英华书院,1819年。宋莉华:《传教士汉文小说研究》,上海古籍出版社,2010年,第60-77页。

[7]Proceeding of the First Twenty Years of Religious Tract Society,London:Religious Tract Society,1820.p.268.

[8]关于伦敦会给马礼逊的任务,参见Lindsay Ride,Robert Morrison:The Scholar and the Man,Hong Kong:Hong Kong University Press,1957,p.3。

[9]马礼逊1814年于广州出版新约全书,1819年与助手米怜合译完成了旧约,最终于1823年在马六甲出版全本圣经。参见[英]马礼逊、米怜译《神天圣书》,英华书院,1823年;蔡锦图:《中文圣经翻译的历史回顾和研究》,载《圣经文学研究》2011年第5辑第199页。

[10]原文:“在始知此,即圣书的先知言,无为私解。盖于古时先知非由人的主意而来,乃神之圣人依圣风动伊等而言。”[英]马礼逊、米怜译《神天圣书·圣彼多罗之第二公书》第一章20-21节,卷八第41b页。

[11]郭实猎生于普属波美拉尼亚省会什切青市西南边的佩日采镇(Pyritz,今属波兰)。从民族的角度,郭氏自我定位为德意志人(Deutsche),故本文以下注释以[德]标于其姓名前。

[12]John T.P.Lai,“Fictional Representation of the Bible:Chinese Christian Novels of the Late 19th Century”,Literature and Theology:An International Journal of Religion,Theory and Culture,28.2 (June 2014):201-225.

[13]Herman Schlyter,Karl Gützlaff als Missionar in China,Lund:Gleerup;Copenhagen:Munksgaard,1946;宋莉华:《十九世纪传教士小说的文化解读》,载《文学评论》2005年第1期第81-88页;宋莉华:《十九世纪中国的独特文化存在——郭实腊的小说创作于评论》,载《中国文学研究》2007年第2期第344-360页;Jessie G.Lutz,Opening China:Karl F.A.Gützlaff and Sino-Western Relations,1827-1852,Grand Rapids,Mich.:William B.Eerdmans Pub.,2008;黎子鹏编注《赎罪之道传——郭实猎基督教小说集》,橄榄出版有限公司,2013年;庄钦永编著《“无上”文明古国:郭实猎笔下的大英》,新跃大学新跃中华学术中心·八方文化创作室,2015年;等等。

[14]关于“圣经演义”概念的详述,参笔者曾以李聪为名撰写的博士论文:《郭实猎(Karl Gützlaff)宗教文学观念与实践——以其“圣经演义”为核心》,香港中文大学文化及宗教学系博士学位论文,2021年,第三章第四节。

[15]Chloë Starr,“Reading Christian Scriptures:The Nineteenth-Century Context,” In Reading Christian Scriptures in China,London and New York:T & T Clark,2008.pp.32-48.

[16]郭实猎:《圣书注疏》,坚夏书院,1839年。本文所有出自该书的引文,页码随文注释。

[17]虽马殊曼(Joshua Marshman,1768-1837)1822年率先在印度塞兰坡(Serampore)出版了首部汉文全本圣经,但其译本未在中国境内出版、流通,故马礼逊译本仍被推为基督新教圣经汉译本之鼻祖。参马殊曼、拉撒译《新约全书》,塞兰坡,1816年;《旧约全书》,塞兰坡,1822年。另参麦金华:《大英圣书公会与官话“和合本”圣经翻译》,香港中文大学翻译系哲学硕士学位论文,2007年,第19页。

[18][德]郭实猎译《旧遗诏圣书》,坚夏书院,1838年;《救世主耶稣新遗诏书》,坚夏书院,1839年。

[19]以下所述此次修订情况,主要参考苏精:《中文圣经第一次修订与争议》,载《编译论丛》2012年第1期第1-40页;Jost O.Zetzsche,The Bible in China:The History of the Union Version,or,The Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China,Sankt Augustin:Monumenta Serica Institute,1999.pp.61-75.

[20]李志刚:《郭士立牧师在港创立之福汉会及其对太平天国之影响》,收入《基督教与近代中国文化论文集》,宇宙光出版社,1989年,第60页;Lutz,Opening China,pp.38-40.

[21]苏精:《上帝的人马:十九世纪在华传教士的作为》,基督教中国宗教文化研究社,2006年,第36页。

[22]苏精:《中文圣经第一次修订与争议》,《编译论丛》2012年第1期第17页。

[23]Zetzsche,The Bible in China,pp.61-63.

[24]Elijah Coleman Bridgman et al.,eds.,The Chinese Repository 6:2 (Jun.1837):49-50.

[25][英]麦都思、[德]郭实猎、[美]裨治文、[英]马儒翰译《新遗诏书》,巴达维亚,1837年。该译名应源于马礼逊。笔者所见马氏《神天圣书》新约部分,有版本名《神天新遗诏书》《耶稣基利士督我主救者新遗诏书》《救世我主耶稣新遗诏书》和《我等救世主耶稣新遗诏书》。此四个版本仅封面题名不同,内容和板式基本一致。

[26]苏精:《中文圣经第一次修订与争议》,《编译论丛》2012年第1期第22-28页;蔡锦图:《中国圣经译本名录》,收入《道在神州——圣经在中国的翻译与流传》(附录),国际圣经协会,2000年,第232页译注4。

[27]Lutz,Opening China,p.159;赵晓阳:《太平天国刊印圣经底本源流考析》,载《清史研究》2010年第3期第78页。

[28]赵晓阳:《太平天国刊印圣经底本源流考析》,《清史研究》2010年第3期第78页;蔡锦图:《中国圣经译本名录》,《道在神州——圣经在中国的翻译与流传》第233页译注8。

[29]1853年2月,太平天国定都天京(今南京)后即刊印大量圣经,名为《旧遗诏圣书》和《新遗诏圣书》。据赵晓阳考证,该版本即郭实猎译本。1854 年7 月7 日,杨秀清以天父下凡名义,宣布“其旧遗、新遗诏书多有记讹”。故经过修订,1860年太平天国再次刊印圣经,改名为《钦定旧遗诏圣书》和《钦定前遗诏圣书》,最迟至1861年2月刊印了旧约前6卷和新约全本。参赵晓阳:《太平天国刊印圣经底本源流考析》,《清史研究》2010年第3期第75-80页。

[30]新嘉坡,即新加坡之旧称。

[31]该书《序》及目录置于全书开头,无页码。

[32]Alexander Wylie,Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese:Giving a List of Their Publications,and Obituary Notices of the Deceased.With Copious Indexes,Taipei,Chéng-Wen Pub.,1967.pp.60-61.

[33]《旧遗诏圣书》中“亚伯兰”(Abram),即《圣书注疏》中“亚伯”。后来,他被赐名Abraham,《旧遗诏圣书》译为“亚伯剌罕”并释其意为“群民之祖”(马礼逊《神天圣书》译为“亚百拉罕”并释其意为“多国之父”),《圣书注疏》译为“亚伯拉罕”,并阐释其意为“善良信士之祖”(页3b)。(创17:5)

[34][德]郭实猎译《旧遗诏圣书》第8a页。

[35]Milton S.Terry,Biblical Hermeneutics,New York,Eaton & Mains,1890.p.246。将圣经“解经学”(biblical exegesis)中的“预表论”(typology)汉化的源头是晚明耶稣会士。李奭学:《中国晚明与欧洲文学——明末耶稣会古典型证道故事考诠》,三联书店,2010年,第193-248页。

[36]关于传教士用古代中国传统小说评点的方式,译著汉文基督教小说的研究,参见黎子鹏:《评点天路:胡德迈〈胜旅景程〉》,收入《福音演义:晚清汉语基督教小说的书写》,台大出版中心,2017年,第53-77页。

[37]杨伯峻译注《孟子译注》,中华书局,1960年,第124页。

[38]郭实猎在其英文专著《开放的中国》(China Opened)一书中,有专章评介中国历史。其对于上古史及远古史的认知,Charles Gutzlaff [Karl Gützlaff],China Opened,or,a Display of the Topography,History,Customs,Manners,Arts,Manufactures,Commerce,Literature,Religion,Jurisprudence,etc.of the Chinese Empire,London,Smith,Elder and Co.,1838.vol.1,297。

[39]关于郭实猎宗教文学观,详见李聪、黎子鹏:《郭实猎“新文学”的宗教文学思想及其启蒙意图》,《政大中文学报》第36期(2021年12月)第185-222页。

[40](西汉)刘向著,杨以漟校《说苑·君道》,中华书局,1985年,第7页。

[41]同上,第487页注释8。

[42](清)吕抚编写,纪山、于青校点《二十四史通俗演义》,群众出版社,1997年,第45页。

[43]关于殷商诸帝,参见韩兆琦编著《史记笺证·壹·本纪》,江西人民出版社,2004年,第149页。

[44]“有”通“又”。此处保留原文写法。

[45]路新生:《中国近三百年疑古思潮史纲》,复旦大学出版社,2014年,第196-256页。

[46]李天纲:《天儒同异:明末清初中西文化学说述评》,载《复旦学报(社会科学版)》1996年第3期第29-34页。

[47]并非明清所有来华传教士都认可耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)以降的“文化适应”策略,但显然郭实猎可谓其跨宗派的后继者之一,且发挥更胜。郭氏在其英文论著中,即对以利玛窦为首的耶稣会士的才能和传教策略推崇备至。参见Gutzlaff,China Opened,vol.2,229-231。

[48]笔者以为,在西方的古文明与现代科技的双重刺激下,近代中国有志之士亦反思自身古典与古史。传教士本意是希望华人反思之后“信古”,同时信仰与汉文古典同源的基督教,然而却适得其反地掀起了进一步的“疑古”思潮。但是,也因此使得晚清考据学更为昌盛,无心插柳地促进了史学的发展。路新生:《中国近三百年疑古思潮史纲》第257-463页。

[49]关于郭实猎在清国境内传教详情,参见李聪:《获利、殖民还是传教?——郭实猎与鸦片贸易、鸦片战争关系再思》,载《景风:基督教与中国宗教文化》2018年第17期第117-138页。

[50](东晋)张湛注《列子》(影印本),上海书店,1986年,第49页。

[51]景中译注《列子》,中华书局,2007年,第130页注释6。

[52][德]郭实猎译《救世主耶稣新遗诏书》卷五第8页。

[53]陈致、黎汉杰译注《诗经》,中华书局,2016年,第461页。

[54]同上,第382-385页。

[55]原文作“月入而息”,根据文意及该文出处《帝王世纪》,改为“日入而息”。

[56](西晋)皇甫谧:《帝王世纪》,中华书局,1985年,第9页。

[57](明)冯梦龙改编,(清)蔡元放修订《东周列国志》,上海古籍出版社,2012年,第107页。

[58]宋莉华认为,《圣书注疏》“依据中国历史编年叙述西方历史事件”,是“郭实猎竭力迁就中国读者的习惯”的表现,是“文化适应”的另一方面。参见宋莉华:《十九世纪传教士小说的文化解读》,载《文学评论》2005年第1期第83页。

[59](明)罗贯中撰,毛宗岗批,饶彬校注《三国演义》,三民书局,2007年,第2页。

[60]William Milne,Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China (Now in Connection with the Malay Denominated,the Ultra-Ganges Missions),Malacca,Anglo Chinese Press,1820.p.89.

[61]Andrew C.West,Catalogue of the Morrison Collection of Chinese Books,London,School of Oriental and African Studies.p.35.

[62]Ibid.,p.269.

[63]马礼逊所藏《英雄谱》为清圣德堂刻本,板框21.7*14.4公分,分两层。上层为(元)罗贯中编辑《忠义水浒传》二十卷一百十五回,下层为(清)毛宗岗评《四大奇书第一种》二十卷一百二十回。

[64]根据前后文,马氏此处所言之style,既指《三国演义》文白夹杂之语体,又指“演义”之文体。

[65]Milne,Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China,pp.89-90.

[66]Charles Gutzlaff,“Notice of the San Kwǒ Che,or History of the Three Kingdoms,during a Period of One Hundred and Forty-Seven Years,from A.D 170 to 317”,The Chinese Repository (1832-1851),7:5 (Sep.1838):233-249.

[67]Karl Gutzlaff,“Catalogue of Chinese Books.” DA19/1/3/1,Dr.Karl Gutzlaff Collection,Special Collections of Cadbury Research Library,University of Birmingham.

[68]West,Catalogue of the Morrison Collection of Chinese Books,p.373.

[69]柳存仁:《伦敦所见中国小说书目提要》,书目文献出版社,1982年,第102-103页。

[70]考虑到行文之便,除原文引用的情况,下文统一将之称为《三国演义》。

[71]Gutzlaff,“Notice of the San Kwǒ Che”,p.233.

[72]Gutzlaff,China Opened,vol.1,pp.467-468.

[73]Ibid.,pp.417-419.

[74](明)罗贯中撰,毛宗岗批,饶彬校注《三国演义》第414页。

[75]同上,第781页。

[76]Gutzlaff,China Opened,vol.1,p.468.

[77]和合本译为《使徒行传》。

[78]根据郭实猎藏书目录推断,其所阅读的应为“纲鉴”类书籍,但因目前无法确定具体为哪一部,姑且先引用《资治通鉴》进行比照分析。

[79]《资治通鉴》卷四十五:“初,帝闻西域有神,其名曰佛,因遣使之天竺求其道,得其书及沙门以来。其书大抵以虚无为宗,贵慈悲不杀;以为人死,精神不灭,随复受形;生时所行善恶,皆有报应,故所贵修练精神,以至为佛。善为宏阔胜大之言,以劝诱愚俗。精于其道者,号曰沙门。于是中国始传其术,图其形像,而王公贵人,独楚王英最先好之。”(北宋)司马光:《资治通鉴》,中华书局,1956年,第1439、1447页。

[80](明)丘浚:《丘浚集》第六册,海南出版社,2006年,第2665页。

[81][英]麦都思(尚德):《东西史记和合》,英华书院,1829年。另参Wylie,Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese,p.30。

[82][英]麦都思:《东西史记和合》第22页。另见[德]郭实猎编,黄时鉴整理《东西洋考每月统记传》,中华书局,1997年,第87页。

[83][意]利玛窦:《利玛窦中国札记:传教士利玛窦神父的远征中国史》,何高济译,广西师范大学出版社,2001年,第73-75页。

[84][德]郭实猎编,黄时鉴整理《东西洋考每月统记传》,第27-30页。

[85](清)梁廷枏:《海国四说》,中华书局,1993年,第6页。

[86](清)艾衲居士编撰,陈大康校注《豆棚闲话》,三民书局,1998年;另参张菲菲:《〈豆棚闲话〉发隐》,香港中文大学中国语言及文学学部硕士学位论文,2002年。

[87]Huiyi Wu,“Alien Voices under the Bean Arbor:How an Eighteenth-Century French Jesuit Translated Doupeng xianhua 豆棚闲话 as the ‘Dialogue of a Modern Atheist Chinese Philosopher’,” T'oung pao 通报 103.1-3 (August 2017):155-205.

[88]Charles Gutzlaff,“Poo Nang Che tsǎng sin;A Supplementary Sack of Wisdom,New and Improved Edition,in 10 vols.Small Octavo,” The Chinese Repository,10.10 (Oct.1841):553.

[89](梁)萧统编,(唐)李善注《文选》卷十第149页,中华书局,1977年。

[90](南朝刘宋)范晔撰,(唐)李贤等注《后汉书》,中华书局,1965年,第2762页。

[91]刘勇强:《演义述考》,载《明清小说研究》1993年第1期第47页。

[92]同上,第48页。

[93]柳存仁:《伦敦所见中国小说书目提要》第86-96页。

[94]“三言”即《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》三部短篇话本小说集,皆以铺陈故事阐发某种道理,从而达到喻世、警世、醒世之果效。

[95](明)冯梦龙编著《古今小说·叙》,上海古籍出版社,1992年,第1页。

[96](明)抱瓮老人编著《今古奇观·序》,山西古籍出版社,2002年,第1页。

[97]梁寅(1309-1390)《诗演义》之提要著录:“是书推演朱子《诗传》之义,故以演义为名。前有《自序》云此书为幼学而作,‘博稽训诂,以启其塞,根之义理,以达其义。隐也,使之显,略也,使之详。’”(清)永瑢等:《四库全书总目·经部·诗类二》,中华书局,1965年,卷十六第128页。

[98]谭帆:《“演义”考》,载《文学遗产》2002年第2期第105-106页。

[99]除郭实猎外,19世纪其他传教士的相关著作,以及传教士影响下的早期华人基督徒汉文小说研究,参看黎子鹏:《福音演义:晚清汉语基督教小说的书写》,台大出版中心,2017年。

[100]李聪:《隐藏的“上帝属性”:首部汉文书信体小说〈诚崇拜类函〉(1834)研究》,第十届“基督教与中国社会文化”青年学者国际研讨会,香港中文大学基督教研究中心,2021年12月。

[101]关于传教士原创的汉文小说,实可追溯至马若瑟《梦美土记》(1709)。该作类似文言小说唐传奇,并不属于本文所讨论之白话“演义”范畴。马氏其后的《儒交信》才真正开启了传教士原创汉文通俗演义之风气。参见吴淳邦、李奭学、黎子鹏主编《清代基督宗教小说选注》,“中研院”中国文哲研究所,2018年。

(来源:《世界宗教研究》2023年第7期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)